Михаил Зефиров - Лаптежник против «черной смерти». Обзор развития и действий немецкой и советской штурмовой авиации в ходе Второй мировой войны

- Название:Лаптежник против «черной смерти». Обзор развития и действий немецкой и советской штурмовой авиации в ходе Второй мировой войны

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ: АСТ МОСКВА

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-048329-7, 978-5-9713-8792-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Зефиров - Лаптежник против «черной смерти». Обзор развития и действий немецкой и советской штурмовой авиации в ходе Второй мировой войны краткое содержание

Особое внимание уделено двум самолетам: немецкому Ju-87 и советскому Ил-2, ставшим во время Второй мировой войны поистине легендарными.

Предназначается как для специалистов, так и для любителей военной истории.

Лаптежник против «черной смерти». Обзор развития и действий немецкой и советской штурмовой авиации в ходе Второй мировой войны - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

16 сентября огненный таран совершил летчик-истребитель младший лейтенант Б. С. Литник из 15-го ИАП, чей Як-1 протаранил немецкую автоколонну в районе Сталинграда.

Утром 29 сентября семь Ил-2 из 505-го ШАП нанесли удар по скоплению пехоты и танков в балке Сухая Мечетка. Во время выхода из второй атаки в двигатель самолета 20-летнего старшего сержанта Ивана Веденина попал зенитный снаряд. «Ил» загорелся, причем большие языки пламени закрыли и кабину. Он быстро приближался к земле, но, согласно донесениям очевидцев, из его маневров следовало, что самолет еще управляется Ведениным. Через несколько мгновений горящий штурмовик врезался прямо в центр колонны танков, только втянувшейся в балку.

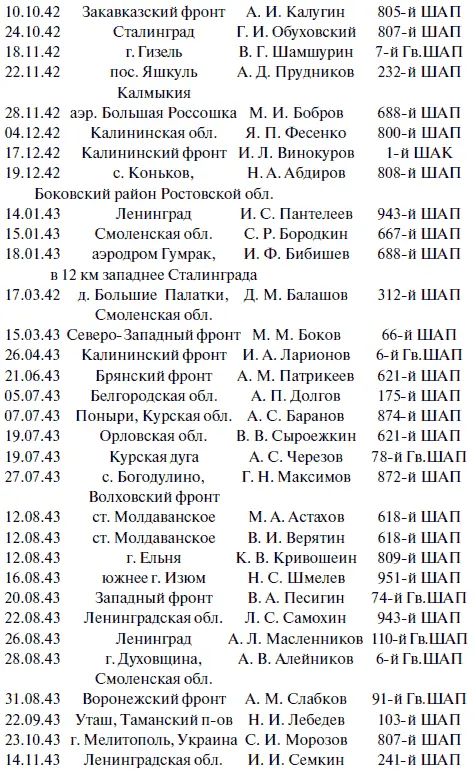

24 октября свой Ил-2 на вражеские позиции в районе Сталинграда направил Григорий Обуховский из 807-го ШАП. 22 ноября немецкую автоколонну около калмыцкой станции Яшкуль протаранил сбитый «горбатый» младшего лейтенанта Александра Прудникова из 232-го ШАП. По этому поводу в официальной истории 8-й воздушной армии говорится: «Наземные войска, действовавшие здесь, под впечатлением подвига летчика-штурмовика бросились в атаку и освободили Яшкуль, а затем нашли останки героя и захоронили их в центре населенного пункта».

Таким образом, за четыре месяца летчики 8-й воздушной армии совершили тринадцать огненных таранов, из которых десять приходились на штурмовики. Кто-кто, а штатные пропагандисты и агитаторы могли спать спокойно, поскольку их деятельность принесла наглядные результаты.

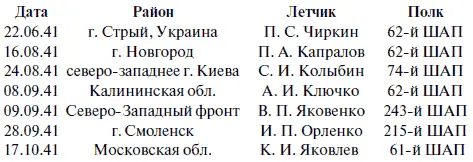

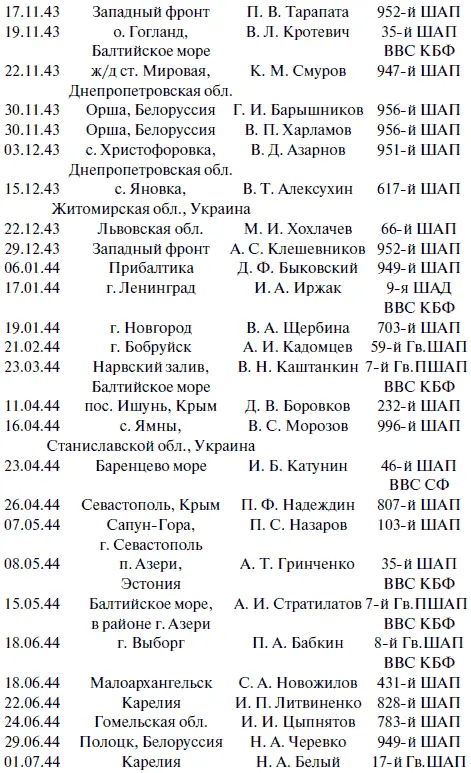

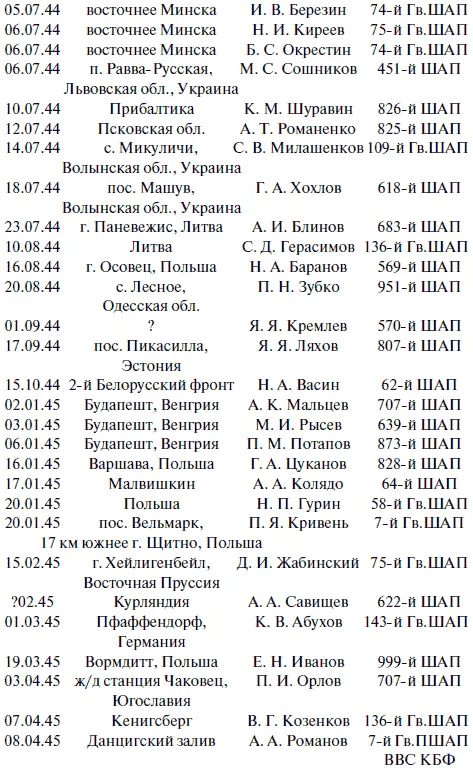

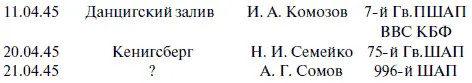

Всего же в ходе Великой Отечественной войны, по имеющимся данным, огненные тараны совершили как минимум 120 летчиков-штурмовиков (см. таблицу ниже).

Однако при всем пафосе, которым советская пропаганда окружала, без всякого сомнения, их героические действия, обращает на себя внимание следующий факт. К моменту совершения огненного тарана шестеро – гвардии лейтенант Петр Кривень, старший лейтенант Борис Окрестин, капитаны Петр Зубко и Евгений Иванов, гвардии капитаны Дмитрий Жабинский и Николай Семейко – уже имели звания Героев Советского Союза, а из оставшихся 114 человек это звание затем присвоили только двадцать одному пилоту.

Выше на примере действий флотских штурмовиков было показано, что порой летчики получали звание Героя за огненные тараны, которые не имели подтверждений, и, наоборот, те, кто действительно таранил и топил ценой своей жизни вражеские корабли, даже не представлялись к нему. Это было одним из наглядных проявлений известного выражения о «наказании невиновных и награждении непричастных», которое находило подтверждение абсолютно во всех областях советской действительности.

Глава 5

Кому Звезда, а кому Крест

Награды для нового времени

Во все века, во всех государствах, во всех армиях были просто солдаты, были хорошие солдаты и были лучшие солдаты. И последних правители всегда отличали из общей массы. Некогда наградами служили золото, рабы, наложницы и прочие захваченные трофеи, затем – дворянские титулы, а вскоре появились и особые знаки отличия воинской доблести – ордена. Они изготавливались из ценных металлов, драгоценных камней и эмалей в виде звезд, крестов, пряжек, цветков и щитков. Их стали носить на груди или на шее, а также на рукоятках оружия. С тех пор воинская доблесть приобрела в виде орденов, так сказать, зримое воплощение. Они стали наглядным подтверждением заслуг их кавалеров.

26 ноября 1769 г. императрица Екатерина II учредила Императорский Военный Орден Святого Великомученика Победоносца и Чудотворца Георгия, сокращенно – орден Святого Георгия. Он хотя и стал второй по значимости наградой Российской империи, но при этом оставался единственным орденом, который можно было получить исключительно за военные заслуги. Так, например, в то же время высшая награда империи – Императорский Военный Орден Святого Апостола Андрея Первозванного – мог быть как военным, так и гражданским.

Поскольку орден Святого Георгия, имевший четыре степени, был офицерской наградой, 13 февраля 1807 г. уже внук Екатерины II – император Александр I – «для поощрения храбрости и мужества» солдат и унтер-офицеров учредил Знак отличия Военного ордена. Благодаря своей форме – серебряному кресту – его сначала неофициально, а с 1913 г. уже официально стали называть Георгиевским крестом. С 1856 г. существовали четыре степени этой награды, которые можно было получить только последовательно – от младшей 4-й к старшей 1-й степени.

За все время существования этих наград полными кавалерами ордена Святого Георгия стали только четыре человека, ордена 2-й степени удостоился 121 человек, ордена 3-й степени – 647 человек, а ордена 4-й степени – 2239 человек. К началу 1917 г. Георгиевский крест 1-й степени получили 30 тысяч человек, а крест 4-й степени – свыше 1 миллиона человек.

В начале XIX века особая воинская награда появилась и в Пруссии. 10 марта 1813 г. король Фридрих Вильгельм III в качестве награды за личную храбрость, проявленную в ходе войны против Наполеона, учредил так называемый Железный Крест (Eisernes Kreuz – EK). Первоначально он имел три степени: Железный Крест 2-го класса, Железный Крест 1-го класса и Большой Крест Железного Креста (GroЯkreuz zum Eisernen Kreuz – GK). Однако затем 4 декабря 1813 г. король учредил его высшую степень – Большую Звезду Железного Креста (GroЯe Stern des Eisernen Kreuzes), которой могли удостоиться лишь полководцы, одержавшие победы в крупных сражениях.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: