Коллектив авторов - Все в прошлом [Теория и практика публичной истории]

- Название:Все в прошлом [Теория и практика публичной истории]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Новое издательство

- Год:2021

- ISBN:978-5-98379-262-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Все в прошлом [Теория и практика публичной истории] краткое содержание

Из чего складываются наши представления о прошлом, как на них влияют современное искусство и массовая культура, что делают с прошлым государственные праздники и популярные сериалы, как оно представлено в литературе и компьютерных играх – публичная история ищет ответы на эти вопросы, чтобы лучше понимать, как устроен наш мир и мы сами.

«Всё в прошлом» – первая коллективная монография по публичной истории на русском языке.

Все в прошлом [Теория и практика публичной истории] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Последний блок кейсов выходит за рамки не только простого расширения границ снимка, но и комплексных конструкций памяти док-арта, фактически воплощая в жизнь идею «цифроквантовой» фотографии Фреда Ритчина [574] К объяснению таких проектов также могут быть применены концепции из книг: Steiner W . The Real Real Thing: the Model in the Mirror of Art. Chicago: University of Chicago Press, 2010; Gallaher C . Telling It Like It Wasn’t: the Counterfactual Imagination in History and Fiction. Chicago: University of Chicago Press, 2018.

. Такие проекты — это сложно организованные трансмедийные виртуальные системы, в которых фотография достигает высокой степени типизации, память и настоящее соединяются как будто обратимыми связями, а прошлое и будущее — силой предсказания.

В проекте «Ожившая память» (нач. в 2017) [575] См., например: [www.currenttime. tv/a/28868148.html].

Хасан Бахаев «одевает» репрессированных в современную одежду. Соединяя цвет и ч/б и осознанно оставляя часть снимка архивным, художник приближает историю к современности, напоминая об опасности ее повторения и давая прочувствовать зрителю жизнь людей тридцатых. Бахаев пытается справиться и с собственной травмой — зиянием памяти: от его предков не осталось ни одного снимка. Работа Аньес Курро «Во имя чего» (1988–1989/2020) [576] Courrault A. Au Nom de Quoi [www.rencontres-arles.com/en/agnes-courrault].

— новое мультимедийное представление двух ее документальных проектов: о заброшенном лагере в Сибири и о возвращении домой солдат-афганцев. Кадры сменяются под чтение текста Марины Цветаевой «Уж сколько их упало в эту бездну», создавая насыщенное эмоциональное соположение исторических пластов и заставляя задуматься не только о репрессиях сталинского времени или войне в Афганистане, но и о постепенно открывавшейся западным репортерам стране эпохи перестройки и о «войнах памяти» 2000–2010-х.

Наконец, стоит упомянуть «цифровой сторителлинг». Британский фотограф-документалист Дэниел Медоуз называет эти практики «короткими историями, идущими от сердца» и «мультимедийными сонетами простых людей» [577] Daniel Meadows [www.photobus.co.uk/daniel-meadows].

. Получивший в 2018 году третье место в категории Digital Storytelling на World Press Photo интерактивный проект «Жили-были» [578] [takiedela.ru/homeless].

ресурса «Такие дела» кажется далеким от фотографии. Однако смотря на истории погибших бездомных людей, зритель внезапно замечает: рисунки приобретают на экране качества фотосвидетельства. Так, историю Раисы мы узнаем, листая «фотоальбом», переставший быть фотографическим, «фоторисунки» о ее послевоенной жизни в Баку переходят в рассказ о подаренной волонтерами фотосессии и видео с панихидой по погибшим на улицах Москвы. Авторы оговаривают, что рассказанные ими истории не являются вымыслом. Посмертно возвращая своим героям прошлое, которое травмированные жизнью на улице люди обычно не любили вспоминать, проект не только борется с бездомностью как с социальным злом, но и, в духе более традиционной фотографии, визуализирует незримое и вписывает тех, кого мы привыкли не замечать, в нашу общую коллективную память.

— Edwards E . The Camera as Historian: Amateur Photographers and Historical Imagination, 1885–1918. Durham: Duke University Press, 2012.

— Hirsch M . Photography, Narrative and Postmemory. Harvard: Harvard University Press, 1997.

— Locating Memory: Photographic Acts / Ed. by A. Kuhn, K. McAllister. London: Berghan Books, 2006.

— Olin M . Touching Photographs. Chicago: The University of Chicago Press, 2012.

— Opp J . Placing the Photograph: Digital Composite Images and the Performance of Place // A Companion to Public History / Ed. by D.M. Dean. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2018.

— Selfie Citizenship / Ed. by A. Kuntsman. London: Palgrave Macmillan, 2017.

— The Culture of Photography in Public Space / Ed. by A. Marsh, M. Miles, D. Palmer. Bristol; Chicago: Intellect LTD, 2015.

— Азулай А . «Род человеческий»: Визуальная Всеобщая декларация прав человека // Артгид. 2018. 26 февраля [artguide.com/posts/1444].

— Старикашкина Д . Репрезентация предельных событий: память в искусстве vs. искусство памяти // Международный журнал исследований культуры. 2016. № 3 (24). C. 122–130.

Всеволод Герасимов

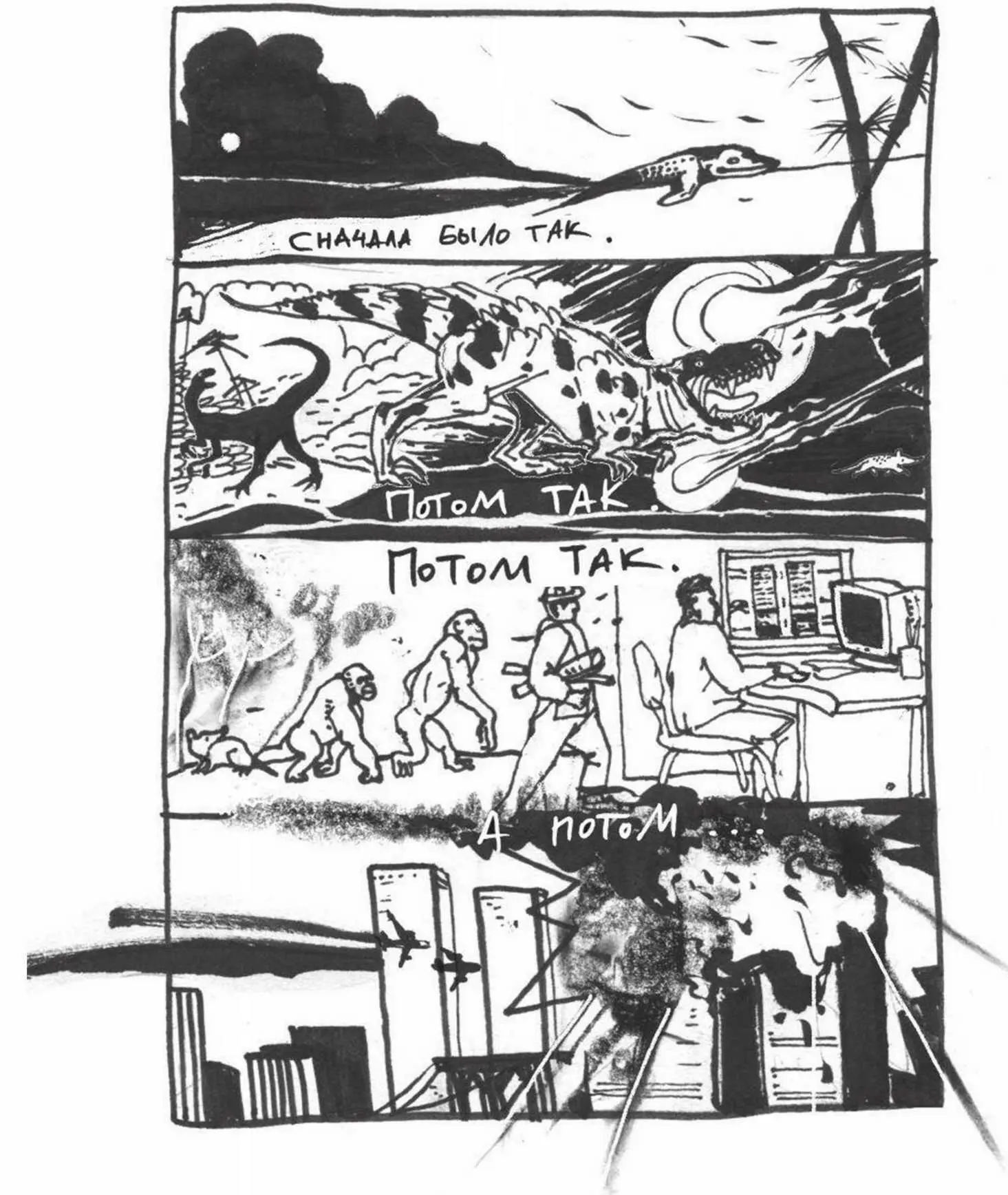

Комикс

В ставшей классической статье «What is public history? Publics and their pasts, meanings and practices» (2002) британская исследовательница Джилл Лиддингтон ставит вопрос, допустимо ли понимание публичной истории как своего рода зонтичного определения для всех форм «популярной» истории, — и дает на него положительный ответ. «Практика публичной истории имеет дело с популярной презентацией прошлого разнообразным аудиториям — будь то музеи или исторические достопримечательности, кинематограф или историческая художественная литература» [579] Liddington J . What Is Public History? Publics and Their Pasts, Meanings and Practices // Oral History. 2002. Vol. 30. № 1 (Women’s Narratives of Resistance). P. 83–93.

. Таким образом, публичная история являет собой мультиформатное пространство, в рамках которого могут возникать и успешно функционировать офлайн- и онлайн-проекты, находящие воплощение как в рамках академической исследовательской работы, так и в произведениях искусства и посвященные осмыслению прошлого.

Чаще всего, когда речь заходит об искусстве, представляющем для публики те или иные нарративы о (не)давнем прошлом, приходят на ум художественные фильмы и сериалы — форматы, имеющие дело с многомиллионной аудиторией. Использование кинематографа в целях манипулятивной идеологической инструментализации прошлого, особенно событий XX века и Второй мировой войны в частности, нашло широкое применение в последние два десятилетия в странах Восточной Европы, пусть и с переменным кассовым успехом: если «Сталинград» [580] [www.kinometro.ru/release/card/id/13524].

, «Викинг» [581] [www.kinometro.ru/release/card/id/20349].

, «Движение вверх» [582] [www.kinometro.ru/release/card/id/29245].

и «Т-34» [583] [www.kinometro.ru/release/card/id/29796].

становились лидерами кинопроката, то «Время первых» [584] [www.kinometro.ru/release/card/id/19040].

и «Союз спасения» [585] [www.kinometro.ru/release/card/id/30739].

не оказались столь же успешны. Но если перейти с локального уровня зрительской востребованности на глобальный, то мы видим, что 2010-е годы стали временем бесспорного триумфа MCU — кинематографической вселенной Marvel, основанной на персонажах и сюжетах одноименного американского издательства комиксов. Вышедшие в 2019 году «Мстители: финал» стали самым кассовым фильмом в истории (без поправки на инфляцию), а всего в первой двадцатке самых кассовых фильмов шесть относятся к франшизе MCU [586] См. справку в «Википедии»: [en.wikipedia.org/ wiki/List_of_highest-grossing_films].

.

Тем важнее осознание, что комиксы — это не только истории о таких супергероях, как Железный человек, Тор, Халк, Человек-паук, Капитан Америка, Бэтмен и Чудо-женщина, но и уникальное междисциплинарное пространство публичной истории, в рамках которого сосуществуют visual studies, literature studies, memory studies, trauma studies, postcolonial studies, post-Soviet studies и другие направления гуманитарного знания. Но что представляет собой комикс? В этой работе я использую определение, принадлежащее американскому автору и теоретику Скотту Макклауду: «Сопоставленные в определенном порядке графические и прочие изображения, призванные передать информацию и/или вызвать у зрителя эстетический отклик» [587] Макклауд С . Понимание комикса. Невидимое искусство. М.: Белое яблоко, 2016. С. 9.

.

Интервал:

Закладка:

![Обложка книги Коллектив авторов - Все в прошлом [Теория и практика публичной истории]](/books/1142708/kollektiv-avtorov-vse-v-proshlom-teoriya-i-praktika.webp)