Коллектив авторов - Регионы Российской империи: идентичность, репрезентация, (на)значение. Коллективная монография

- Название:Регионы Российской империи: идентичность, репрезентация, (на)значение. Коллективная монография

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент НЛО

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:9785444816516

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Регионы Российской империи: идентичность, репрезентация, (на)значение. Коллективная монография краткое содержание

Регионы Российской империи: идентичность, репрезентация, (на)значение. Коллективная монография - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В настоящей статье мы попытаемся подойти к решению этого вопроса путем исследования территориальных образов, которые продуцировала управленческая элита Оренбургской губернии после упразднения Оренбургского генерал-губернаторства в 1881 году и вплоть до начала XX века. Источником исследования являются отчеты оренбургских гражданских губернаторов, сохранившиеся достаточно полно, что открывает возможность использования контент-анализа. Этот метод, направленный на изучение структуры текста (его отдельных смысловых единиц), обеспечивает формализацию анализируемых документов до уровня, достаточного для обоснованного сравнения их между собой.

В рамках проведенного исследования было проанализировано 25 отчетов с 1885 по 1914 год. Материалы за 1889, 1891, 1899, 1901, 1902 годы обнаружить не удалось [412]. В тексте были идентифицированы как оценки губернии в целом, так и позиции, выраженные в отношении отдельных социальных и этнических групп, отраслей хозяйства и управления. Выбор этих составляющих определялся внутренней логикой документа, его формуляром.

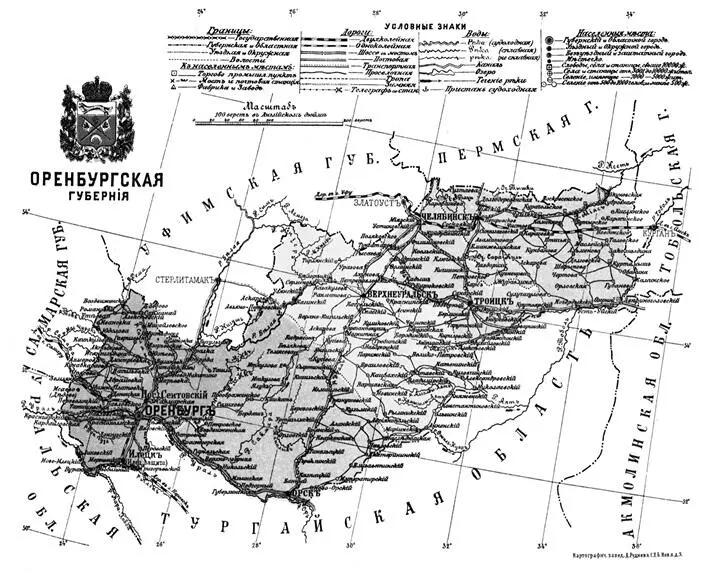

Оренбургская губерния в 1913 году (Карта из книги: Россия. Географическое описание Российской Империи по губерниям и областям с географическими картами. СПб.: Тип. «Бережливость», 1913. С. 29)

Логично предположить, что если гражданский губернатор имел намерение продуцировать какие-то обобщающие образы вверенной ему губернии на уровень правительства и самого императора, уместнее всего это было сделать в рамках структуры своего ежегодного отчета, потому что именно институт всеподданнейших губернаторских отчетов был гарантированным постоянным каналом обратной связи между губернаторами и верховной властью.

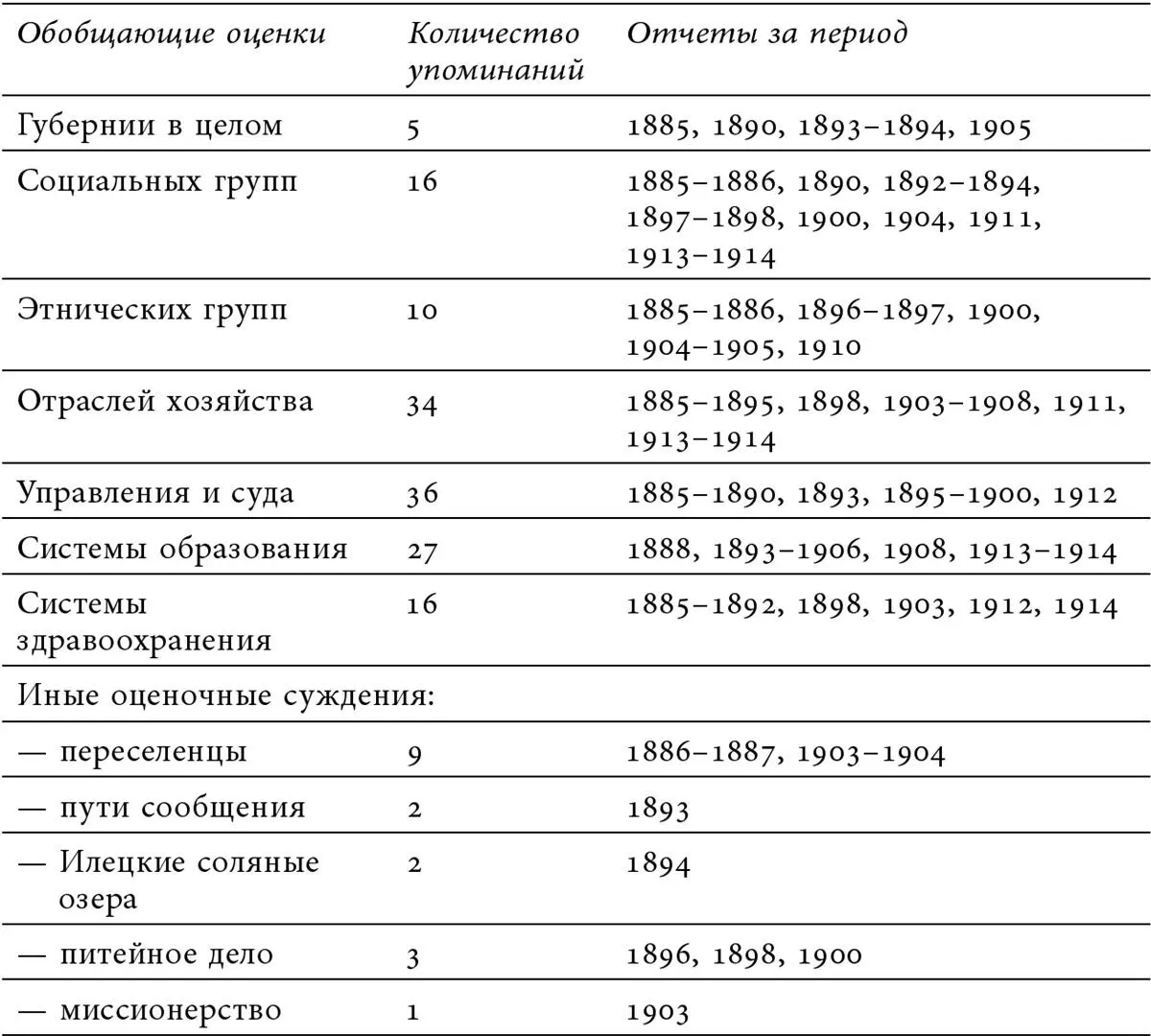

Таблица 1. Количественные результаты контент-анализа ежегодных отчетов оренбургских гражданских губернаторов императору (1885–1914)

Представленные сведения показывают, что динамика обобщающих оценок как о губернии в целом, так и о ее отдельных ипостасях носит убывающий характер. Большая часть таковых оценок относится к периоду до начала революции 1905–1907 годов. На наш взгляд, само наличие в текстах отчетов определений, которые призваны представить некую цельную картину, говорит о стремлении сконструировать/поддержать определенный образ региона, а уменьшение их количества свидетельствует о снижении (либо в отдельные годы – о полном отсутствии) у руководителей Оренбургской губернии стремления к позиционированию особости своей территории. Вместо этого имел место уход в прагматику, технические детали развития региона. В отчетах за отдельные годы нами не обнаружено вообще ни одной обобщающей оценки хоть какого-нибудь аспекта развития губернии: таков, например, отчет за 1909 год. В отчетах за 1906–1908 и 1910 годы содержатся по 1–2, а в отчетах за 1911–1913 годы – по 3 обобщающих позиции за каждый год. Отчеты за 1913–1914 годы, напротив, содержат большее количество оценочных суждений. В этом случае, однако, следует учесть, что оба отчета были поданы в Петербург в 1915 году, то есть были написаны в условиях возникновения новой для страны исторической ситуации, связанной с глобальным военным конфликтом. Видимо, к концу рассматриваемого периода (до начала Первой мировой войны) губернская власть все меньше ощущала себя представителем особого, исторически сложившегося региона. И только «обрушившаяся» на плечи местной власти в период Первой мировой войны особая ответственность за экстренное решение самых различных кризисных ситуаций заставила быть свободнее в выражении собственных оценок и суждений, обосновывающих местные управленческие неудачи и объективные проблемы особыми региональными условиями.

Этот вывод подтверждается выявленными в отчетах оценками Оренбургской губернии в целом. Как было указано выше, таковых за изученный период было выявлено всего 4, причем после 1894 года подобные оценки из отчетов исчезают. На наш взгляд, это и была примерная граница той инерции, которая позволяла еще некоторое время поддерживать в оренбургском обществе воображение о себе как о наследнике и продолжателе «Великого Оренбурга» после упразднения генерал-губернаторства [413].

В содержательном плане обобщающие оценки Оренбургской губернии в отчетах ее гражданских губернаторов сводятся всего к двум тезисам: «огромные пространства» и «хлеборобнейший край». Иными словами, губернаторы опирались в выстраивании образа своего региона на его самые очевидные с точки зрения экономической географии черты. Это свидетельствует, на наш взгляд, об отсутствии стремления создания образа региона-феномена, каковым по отчетам оренбургских генерал-губернаторов являлся Оренбургский край до 1881 года.

Фактически отказавшись от такого рода самопрезентации, оренбургские гражданские губернаторы тем не менее оперировали обобщениями при анализе отдельных сторон жизни губернии. Анализ показывает, что основной упор был сделан ими на ситуацию в системе управления и суда (36 позиций), а также в экономике (34 позиции). Это выглядит вполне естественным с учетом функционала губернатора, отвечавшего перед верховной властью в первую очередь за указанные сферы. Однако следующей по популярности темой обобщающих оценок для оренбургских губернаторов неожиданно стала система образования (27 позиций). От них значительно отстают вопросы здравоохранения и положения основных социальных групп населения (16 позиций), а количество обобщающих оценок относительно этнической компоненты края сводится всего к 10 суждениям. Последнее выглядит особенно необычно с учетом устоявшегося к середине XIX века образа Оренбургского края, в рамках которого этноконфессиональная специфика всегда выходила на первый план.

В целом взаимное тематическое соотношение обобщений, содержавшихся в отчетах оренбургских гражданских губернаторов за четверть века (конец XIX – начало XX века), позволяет сделать вывод о том, что руководители губернии выстраивали перед верховной властью образ Оренбуржья не столько как территории необычной (феноменальной), сколько как типичной внутренней периферии. При этом устойчивым трендом являлось представление населения губернии как активно стремящегося к получению образования. Это соответствовало общеимперской установке на развитие просвещения, а значит, типологически сближало выстраиваемый образ региона с образом «обычных» внутренних губерний. Однако здесь одновременно возникал «мостик» с одним из распространенных в 1860–70‐х годах образов «Великого Оренбурга» как «цитадели цивилизаторов».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: