Леонид Соколов - Львов под русской властью. 1914–1915

- Название:Львов под русской властью. 1914–1915

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Алетейя

- Год:2019

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-907189-26-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Леонид Соколов - Львов под русской властью. 1914–1915 краткое содержание

Львов под русской властью. 1914–1915 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Секвестр или конфискация галицких промыслов не предполагались, так как, кроме австрийских капиталов, в эти предприятия были вложены капиталы английские и французские. Большинство предприятий имело форму акционерных обществ с акциями на предъявителя, а потому в каждом отдельном случае было очень трудно установить, кто именно является фактическим владельцем предприятия.

С целью обследования положения галицкой нефтяной промышленности Галичину посетил представитель английских нефтепромышленников д-р Дворкович.

Английские капиталисты вложили в нефтяную промышленность Галичины, в пересчете на русские деньги, около 80 млн рублей. Во время стремительного наступления русских войск английские предприятия, равно как австрийские и германские были брошены на произвол судьбы. Нефтеперегонные заводы в Стрые, Дрогобыче и Бориславе оказались нетронутыми, и, с разрешения русских властей, на них начались правильные работы. Впоследствии, однако, по словам д-ра Дворковича, галицкой нефтяной промышленности был нанесен тяжелый удар, так как последовало распоряжение о том, чтобы все вывозимые из Галичины товары облагались пошлиной. Нефтепромышленники, вследствие этого, почти лишились рынков, так как вывоз в Германию и Австрию, конечно, прекратился, а в Россию он был затруднен и сделался невыгодным, вследствие высокого обложения. Пришлось почти прекратить нефтедобычу. В силу создавшегося положения, д-р Дворкович был уполномочен английскими предпринимателями ходатайствовать перед русским правительством о том, чтобы было разрешено вывозить из Галичины нефтяные продукты беспошлинно, лишь с обложением их установленным акцизом.

Нефтепромыслы в Галиции

Потребление сахара в Галичине и Буковине не превышало 15 фунтов в год на каждого жителя. Ежегодное же потребление сахара в этих двух областях определялось около 3.375.000 пудов.

В Галичине имелось два сахарных завода: Пшеворский песочно-рафинадный, близ Перемышля, вырабатывавший 1,3 млн пудов сахара, и Ходоровский, тоже песочно-рафинадный завод, недалеко от Львова, вырабатывавший около 1 млн пудов. Столько же имелось заводов в Буковине, а именно: заводы “Жучка” и “Лужаны”, оба близ Черновиц, которые вырабатывали в общем около 1,5 млн пудов сахара. Общее производство всех этих 4-х заводов составляло 3,8 млн пудов сахара и, таким образом, они не только были в состоянии покрыть все потребное для Галичины и Буковины количество сахара, но еще и располагали свободным остатком около 425 000 пудов для экспорта. В 1913–14 году три из названных заводов вывезли за границу 178 632 пуда сахара.

Но так как после прихода русских войск на местных заводах запасов старого сахара не оказалось, а новое производство невозможно было провести из-за военных событий, то все потребное для Галичины и Буковины количество сахара почти целиком поступало из России.

В декабре 1914 года департамент таможенных сборов завершил обследование по вопросу о количестве и характере товаров, прибывающих из Галичины в Юго-Западный край. При этом выяснилось, что Киев является главным пунктом, куда начинают прибывать большими партиями галицкие товары, главным образом мануфактурные и скобяные изделия.

Русские финансовые и торгово-промышленные круги, заинтересованные в установлении на широких началах товарообмена с Галичиной, также занялись обследованием нужд галицкого рынка. Между прочим, выяснилось, что в Галичине ощущается большая потребность в железе, которая раньше покрывалась за счет поставок из Австрии и Силезии. Чтобы закрепить галицкий рынок, русские промышленники предлагали организовать поставку железа на галицкие заводы, из Галичины же будет вывозиться парафин, которым весьма богата галицкая нефть. Парафин до сих пор вывозился из Америки и, по причине обложения пошлиной, обходился в 16 рублей, тогда как в Галичине он стоил 5–6 рублей за пуд.

В банковских кругах Петрограда обсуждался вопрос об открытии своих отделений в Галичине.

После ухода австрийцев продолжили свою деятельность во Львове, да и то далеко не в полном объеме Промышленный банк, Ипотечный банк и Краевой банк. Краевой банк производил операции, сократив их, однако, до крайней степени. Обычная кассовая наличность этого банка составляла около 700 тысяч крон (баланс банка – около 474 млн крон). Когда сделалась неминуемой сдача Львова, правление банка, захватив с собой наличность кассы, бежало в Вену, во Львове же остались лишь два директора этого банка, а в кассе около 60 тысяч крон. Сумма эта, очевидно, была недостаточной для производства сколько-нибудь значительных операций. В ограниченных размерах Краевой банк выдавал ссуды, взимая по ним 12 процентов, в то время как сам он под обеспечение ценных бумаг, при очень низкой их расценке, платил всего 8 процентов. Потребность в кредите, прежде всего, ощущали нефтепромышленники, которым без этого было бы очень трудно возобновить в сколько-нибудь крупных размерах добычу нефти.

Отделение Русско Азиатского банка во Львове

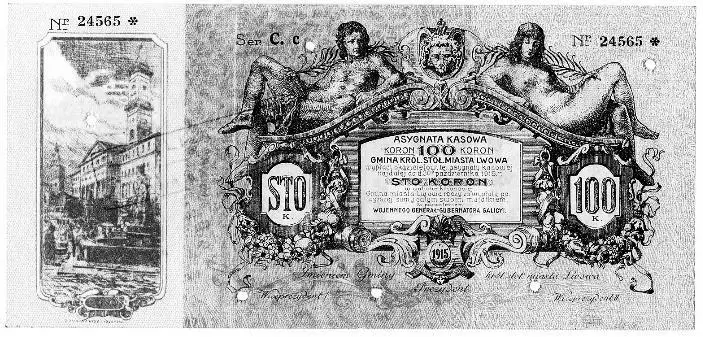

Ассигнация города Львова, 100 крон 1915 г.

Необходимость открытия крупного частного русского банка в Галичине стала ощущаться в особенности заметно в начале 1915 года, так как единственное правильно функционировавшее здесь банковское учреждение – полевое казначейство, помимо своего прямого назначения, было не в состоянии удовлетворить различные, все возрастающие потребности частных лиц и предприятий.

С этой целью 1 (14) апреля во Львове открылось отделение Русско-Азиатского банка, имевшее право производить все разрешенные уставом операции. Русско-Азиатский банк, правление которого находилось в Петрограде, являлся самым крупным банком России, имея основной капитал 45 млн рублей и запасной капитал 10 млн рублей. Банк содержал целую сеть отделений и комиссионерств в России, Китае, Индии, Японии, Франции и Англии, в количестве 120, и поддерживал тесную связь с крупнейшими заграничными банками.

Предполагалось, что «Русско-Азиатский банк может оказать существенную пользу нашему краю при нарождающихся торговых сношениях с Россией, поднять его благосостояние путем поддержки разработок его природных богатств и много способствовать развитию его промышленности и постепенному превращению его из рынка сбыта в торгово промышленный производительный центр» .

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Леонид Соколов - Львов под русской властью. 1914–1915 [litres]](/books/1143490/leonid-sokolov-lvov-pod-russkoj-vlastyu-1914-191.webp)