Кирилл Соловьев - Союз освобождения. Либеральная оппозиция в России начала ХХ века

- Название:Союз освобождения. Либеральная оппозиция в России начала ХХ века

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Новое литературное обозрение

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4448-1636-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Кирилл Соловьев - Союз освобождения. Либеральная оппозиция в России начала ХХ века краткое содержание

Кирилл Соловьев — доктор исторических наук, профессор Школы исторических наук Факультета гуманитарных НИУ «Высшая школа экономики», специалист по политической истории России XIX — начала XX веков.

Союз освобождения. Либеральная оппозиция в России начала ХХ века - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

2. Отчуждение орудий труда в общественную пользу…

3. Уничтожение процентов.

4. Уничтожение милитаризма…

После издания первого тома «Очерков по истории русской культуры» (1896) П. Н. Милюкова причислили к марксистам, что было верно лишь отчасти. Он действительно весьма скептически относился к народничеству и полагал его устаревшим течением. И все же эмоционально круг авторов «Русского богатства» — флагмана народнической мысли того времени — был для него ближе марксистских кружков. Тесные отношения связывали Милюкова с семьей В. А. Мякотина и А. В. Пешехонова, ведущих публицистов журнала. Они часто приходили к Милюкову в его квартиру на Петербургской стороне. На одно такое собрание явились Н. А. Рубакин, Г. А. Фальборк, В. И. Чарнолусский, В. В. Девель, Б. П. Никонов и, разумеется, Пешехонов. Выступал Милюков. Он развивал мысль о необходимости вести борьбу «на границе легальности», и ему с Пешехоновым было поручено составить конституцию.

Зимой 1900 года Милюков выступал в Горном институте на студенческом собрании. Оно было посвящено памяти П. Л. Лаврова, одного из патриархов народничества, скончавшегося в феврале 1900 года. Милюков сделал акцент на том, что уже в эмиграции взгляды Лаврова заметно изменились. Он склонялся в сторону эволюционного социализма, встречая непримиримого противника в лице М. А. Бакунина и его сторонников. Милюков подводил своего слушателя к мысли, что любая конспирация неизбежно оборачивается террором, который считал явным признаком тупикового развития революционного движения. На том вечере в числе студентов был Б. В. Савинков, впоследствии один из руководителей боевой организации Партии социалистов-революционеров. Позднее он полушутя говорил Милюкову: «Я, собственно, ваш ученик».

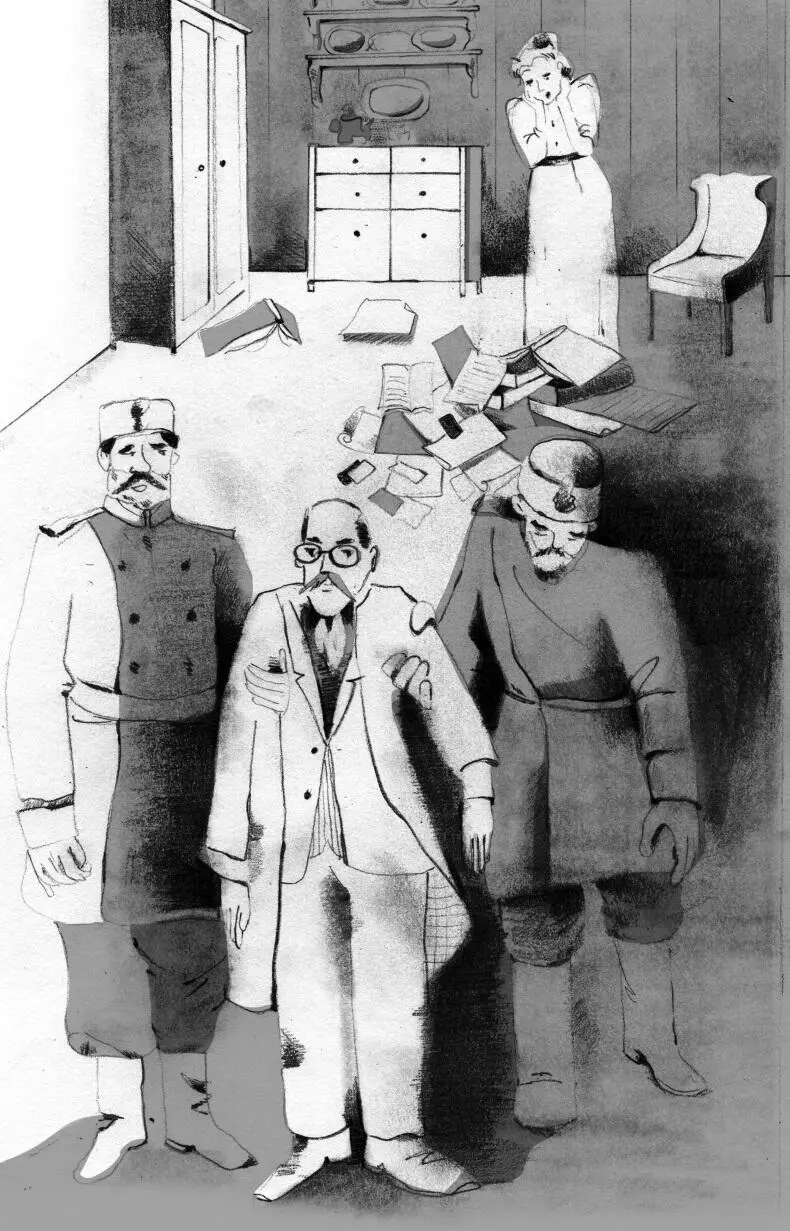

Это выступление дорого стоило Милюкову. К нему на квартиру нагрянула полиция, провела обыск, изъяла текст «конституции». Сам Милюков отправился в дом предварительного заключения на Шпалерной улице. Дверь камеры захлопнулась. На маленьком железном столике, привинченном к стене, лежала книга. Оказалось, что это «Житие протопопа Аввакума». Милюков раскрыл ее на случайном месте и наткнулся на фразу: «И то творят не нам мучение, а себе обличение». Утром Милюкову принесли белье… Друзья ежедневно приносили цветы и лакомства. Доставлялись книги из Публичной библиотеки, которые вскоре заняли особый угол в камере. Это все понадобилось для подготовки третьего тома «Очерков по истории русской культуры». Тем временем арестанты перестукивались друг с другом. Допрашивал Милюкова генерал Шмаков, который потребовал от него признания. Милюков не понимал, в чем ему следовало признаться. Генерал увещевал, приводил в качестве примера революционеров, которые не скрывали своих деяний. Несколько раз Милюкова в закрытой карете привозили на допрос на Тверскую улицу, где располагалось Санкт-Петербургское губернское жандармское управление. Через полгода Милюкову объявили, что он свободен, но в столице проживать не может.

В представлении полицейских начальников Милюков был тесным образом связан с социалистическим движением. На практике все было сложнее. Впоследствии на одном из московских собраний П. Н. Милюков, крайне раздраженный демагогией левых, позволил себе резкое высказывание: «Зачем, господа, нам спорить? Вы делайте за сценой гром и молнию, а мы будем играть на сцене». Милюков не щадил самолюбия оппонентов. Его реплика была полемически заостренной. Однако эта фраза не была случайной. В ней заключалась целая политическая философия, особое мировоззрение. Милюков невысоко ставил внешние эффекты в политике, полагаясь на знание ее тайных пружин. Он был шахматистом и рационалистом, считал себя реалистом. В политике следовало стремиться к возможному, не поддаваясь сиюминутным увлечениям. «Эксцессы» социалистического движения, в его представлении, относились как раз к числу внешних эффектов, порой весьма полезных. Но не они определяли политическую погоду.

Партий в традиционном смысле этого слова пока не было, не было и партийной дисциплины. Был бульон идей, в котором «варилось» общество. Он был замешан на теориях русского социализма, «особого пути», марксизма, анархизма и т. д. Не всегда общественному деятелю приходилось выбирать между одним и другим. Порой он мог брать всего понемногу. В записке министра внутренних дел И. Л. Горемыкина есть ссылки на И. С. Аксакова и К. Маркса. Элементы социалистического идеала можно найти во взглядах многих представителей высшей бюрократии. Это не делало их социалистами. Речь идет о другом, о характеристике самого явления общественной мысли, которая складывалась из сопряжения противоположных взглядов. Это создавало условие для рождения «кентавров», сочетавших несочетаемое.

В условиях эскалации конфликта речь шла о приоритете в политической борьбе: это могла быть конституция, гарантия прав человека, социальный переворот или устойчивость существовавшего порядка. Выбор в известной мере определял человека, его сделавшего. В этом и заключается драматическое расхождение классического и нового либерализма. Либералы классического образца, Б. Н. Чичерин или К. Д. Кавелин, оттачивали свои выводы в журнальных статьях. Это были интеллектуалы, которые писали для интеллектуалов. Новое поколение искало себя в практической деятельности. Оно интуитивно нащупывало программу, создавало альянсы, договаривалось с возможными союзниками.

Конституция

Она не молвила ни слова

И не явила нам лица,

Но громче рокота морского

Звучали сильные сердца…

Это стихи В. Я. Брюсова о ней, о конституции. Есть магия слов, которая не ощущается спустя десятилетия. В России начала XX века о конституции мечтали. Сейчас трудно понять и воспроизвести эти эмоции. Конституция подразумевала не только новые политические формы, права человека и гражданина. Сам факт ее принятия обозначил бы радикальный разворот в понимании того, что есть Россия. Это было бы вопреки бесконечным разговорам о российской государственности. Было привычным повторять, что у страны свой политический путь, что самодержавие исключает социальные конфликты, а значит, необходимость их правового регулирования. Россия не нуждалась в системе сдержек и противовесов, в разделении властей: общественный мир и гармонию обеспечивало самодержавие. Конституционный порядок в России, напротив, обозначал бы обрушение этой идеальной конструкции. В таком случае воплощалось то, что, по мнению славянофильствующих, не могло осуществиться в России.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: