Михаил Гаспаров - Собрание сочинений в шести томах. Т. 1: Греция

- Название:Собрание сочинений в шести томах. Т. 1: Греция

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент НЛО

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:9785444814529

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Гаспаров - Собрание сочинений в шести томах. Т. 1: Греция краткое содержание

Собрание сочинений в шести томах. Т. 1: Греция - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Точно это или неточно? Две тысячи лет спустя, накануне Французской революции, французские астрономы сделали такое же измерение у себя во Франции и получили окружность Земли ровно в 40 тысяч километров. (Говорю «ровно», потому что именно от этого измерения пошла наша нынешняя единица «метр»: она равна «одной сорокамиллионной парижского меридиана».) Точность Эратосфенова измерения изумительна. Это одна из самых славных побед античной науки.

На этом большом шаре мир, известный грекам, занимал неутешительно маленькую полосу земли: от Северного моря до Сахары, от Атлантического океана до Индии. Это была «обитаемая земля» – по-гречески «ойкумена». Эратосфен вычислил и ее размеры. Для этого нужно было определить широту и долготу разных мест Земли и, зная расстояние между ними в градусах, перевести его в стадии. Определять широту греки уже умели – мы видели, как Эратосфен определил широту Александрии по полуденной высоте Солнца. Определять долготу было гораздо труднее. Рассчитывать приходилось, например, так. В ночь перед победой Александра при Гавгамелах было лунное затмение. В лагере Александра его видели через два или три часа после заката, а в Сицилии – как раз на закате. За час небо поворачивается вокруг Земли на одну двадцать четвертую оборота – на 15 градусов. Стало быть, между Гавгамелами и Сицилией 30 или 45 градусов разницы, то есть (для этой широты) то ли 2 тысячи, то ли 3 тысячи километров с лишним.

А точнее? Точнее не сказать, потому что точно определить час ночи по громоздким греческим водяным часам было невозможно. (О минутах и секундах и говорить не приходилось: даже слов таких не было в греческом языке.) Все-таки даже по таким приблизительным наблюдениям Эратосфен сделал свой расчет. Получилось, что ойкумена занимает приблизительно четверть земной поверхности, половину полушария.

Вы видели старинные изображения царей со скипетром в правой руке и державой в левой? Что такое эта «держава»? Шар, разделенный на четыре части двумя линиями, по экватору и по меридиану, а сверху крест. Это не что иное, как копия первого греческого глобуса, изготовленного в Пергаме через сто лет после Эратосфена, – «четвертушечная Земля», как потом называли ее в Риме. Две «реки-океана» перекрещивают мир; между ними находятся: в Северном полушарии – наша ойкумена и рядом с ней материк периэков, «рядом живущих»; в Южном – материк антэков, «напротив живущих», и материк антиподов, «под ногами живущих».

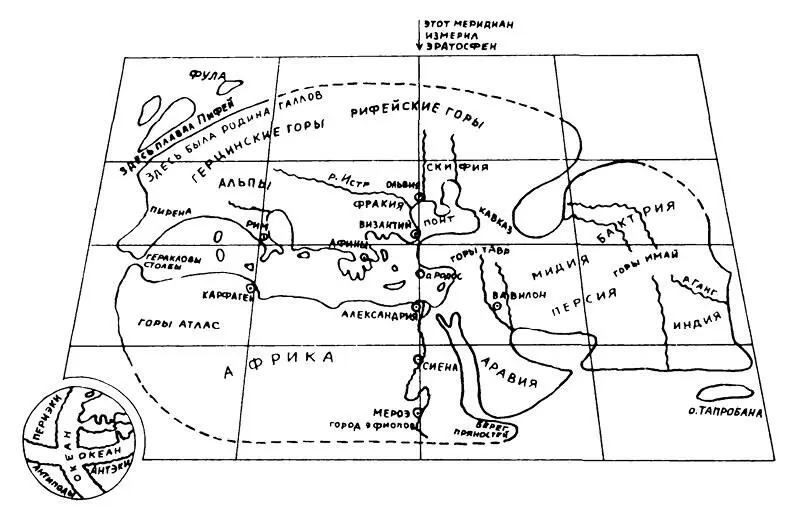

ТАК ГРЕКИ ПРЕДСТАВЛЯЛИ МИР ПОСЛЕ ПОХОДОВ АЛЕКСАНДРА МАКЕДОНСКОГО

Почему на наших географических картах мы изображаем север вверху, а юг внизу? Может быть, потому, что наши карты до сих пор делаются по образцу римских и греческих, а для римлян и греков на севере их земли были высокие горы (Альпы и Балканы), на юге же их земля полого нисходила к Средиземному морю. Самую первую карту сделал, говорят, Анаксимандр, ученик Фалеса Милетского. В комедии Аристофана «Облака» такую карту показывает философ мужику: «Вот этот кружочек – Афины!» – а мужик не верит: «Совсем не похоже!» Градусную сетку впервые рассчитал и нанес на карту великий географ Эратосфен. А рисовать ее так, чтобы меридианы, сходясь к полюсам, сближались и очертания земли не искажались (это называется «коническая проекция»), первым стал астроном Птолемей, о котором вы уже читали. Карту Птолемея, целиком и по частям, перерисовывали средневековые переписчики его сочинений, при этом искажая ее почти до неузнаваемости. Ученым Нового времени приходится только догадываться, какой вид она имела первоначально. Предполагается, что приблизительно вот такой.

Чтобы не обидно было занимать на глобусе так мало места, греки всячески подчеркивали, что остальные области мало приспособлены для жизни: на севере слишком холодно, а на экваторе так жарко, что переплыть через него в Южное полушарие все равно нельзя. Кто заплывал на юг или на север слишком далеко, тем попросту не верили. Так, не верили рассказу о финикийцах, плававших вокруг Африки, и Пифею – открывателю Норвегии.

Финикийские моряки плавали вокруг Африки по приказу египетского царя еще при Фалесе Милетском. Они вышли из Красного моря, а через три года вернулись через Гибралтарский пролив. Каждый год они восемь месяцев плыли, а на четыре месяца высаживались, сеяли и собирали хлеб на дальнейшую дорогу. Они рассказывали, что в пути они видели солнце с северной стороны. Греки читали этот рассказ и не верили: ведь пересечь жаркий экватор невозможно. А для нас это лучшее доказательство, что они и вправду побывали в Южном полушарии.

Пифей плавал по Северному морю во времена Александра Македонского. Он первый объехал Британию, где добывалось олово, и германское побережье, где добывался янтарь. Он заплывал на север до тех мест, где туман так густ, что море сливается с небом и корабль не может идти, и где лежит земля Крайняя Фула, в которой летом не заходит солнце, а люди едят хлеб из проса и пьют пиво. И современники, и потомки единодушно считали Пифея лжецом: ведь под Полярным кругом жить невозможно. А нынешние ученые уверены, что он и вправду побывал в Норвегии.

Плавание на запад считалось возможным, и Эратосфен даже считал, что так можно доплыть и до Индии. Но попыток никто не делал: греки привыкли плавать в виду берегов и открытого моря боялись. И только однажды, через триста лет, римский поэт и философ Сенека – поглядев, вероятно, на глобус с «землей периэков» – заставил хор в одной своей трагедии петь такие слова:

Пройдут века, и пора придет:

Океан разомкнет оковы земель,

И новый мир откроют моря,

И не будет Крайнею Фула.

В Новое время это считалось пророчеством об открытии Америки.

Здесь, собственно, следовало бы за уроком географии устроить урок естествознания. Но естествознанием в Мусее занимались мало. Аристотель был отцом зоологии, его ученик Феофраст – отцом ботаники и минералогии, но продолжателей у них не было: были только популяризаторы. А популяризация делалась обычными приемами: выхватывалось случайное, но необычное и яркое, терялось важное, но менее занимательное. Вместо книг о природе получались книги о чудесах природы. Только по ним и знакомились с миром любознательные читатели. И вот что они могли там прочитать.

Зверь мартихор водится в Индии: он шерстью красен, телом как лев, но лицо у него человеческое, только зубы растут в три ряда и острые, как у собаки. Хвост у него длинный, а на хвосте растут острые жала, как у скорпиона, каждое длиной в четыре ладони, а толщиной в тростниковый стебель. Он их мечет хвостом, как стрелы, и они одним уколом убивают всех людей и зверей, кроме лишь слона. Бегает мартихор быстрей оленя, а ревет, как труба. Этого зверя видел Ктесий, греческий врач персидского царя Артаксеркса, на которого ходили десять тысяч греков.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: