Виктор Темушев - Русско-литовское пограничье. Гомельская земля в конце XV — первой половине XVI в.

- Название:Русско-литовское пограничье. Гомельская земля в конце XV — первой половине XVI в.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Центрполиграф

- Год:2018

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-08422-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктор Темушев - Русско-литовское пограничье. Гомельская земля в конце XV — первой половине XVI в. краткое содержание

Автор карт (техническое исполнение и специальное содержание): В.Н. Темушев. Подготовка карт: С.Н. Темушев.

Русско-литовское пограничье. Гомельская земля в конце XV — первой половине XVI в. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

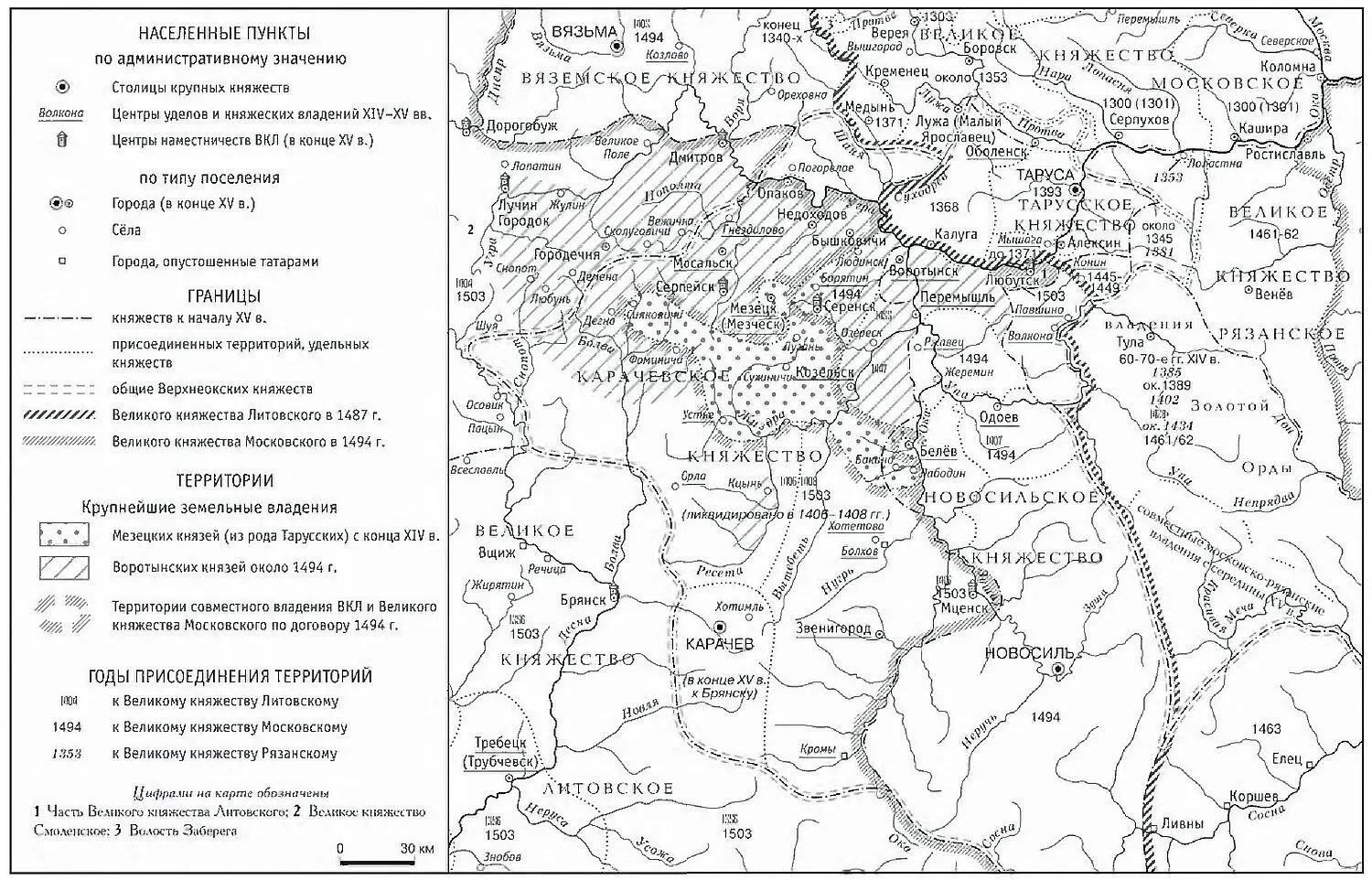

Постепенно пространство между верховьем и устьем реки Угры заполнялось новыми владениями князей Воротынских. После смерти князя Федора Воротынского (между 1480 и 1492 гг.) его сын Семен получил от Казимира IV волость Мощин в среднем течении реки Угры [148] СИРИО. Т. 35. № 24. С. 136.

. Всего же до отъезда в Москву (1492 г.) князь Семен Федорович в своих руках сконцентрировал практически все течение реки Угры (в основном ее правобережную сторону). Ему принадлежали города Мосальск с волостями Путогино и Недоходово, Серпейск с волостями, Бышковичи с волостями по Угру, Залидов с волостями по Угру, Опаков с волостями по Угру, Городечна с волостями, Лучин с волостями [149] Шеков А.В. Верховские княжества (Краткий очерк политической истории. XIII — середина XVI вв.). Тула, 1993. С. 41–42, 46.

. Кроме того, князь Семен держал волости смоленского владыки (Любунь, Ближевичи, Печки) [150] СИРИО. Т. 35. № 24. С. 136.

. Мосальск с волостями незадолго до того был отчиной князя Тимофея Владимировича Мосальского [151] Там же. № 1. С. 3; № 6. С. 20; № 8. С. 36.

.

Владения других воротынских князей были значительно меньшими. Дмитрий Федорович держал волости Фоминичи, Погостищи, Лугань, Местилов, Куинь (Кцинь?), Хостци, Орень, Борятин [152] СИРИО. Т. 35. № 24. С. 136, 137.

. Эти волости были разбросаны между реками Болвой (приток Десны) и Окой и тянули к Смоленску, Мезецку и Козельску. Последний был дан в держание князю Дмитрию Воротынскому 12 марта 1488 г. [153] Кром М.М. Меж Русью и Литвой. С. 78–79.

Князю Ивану Михайловичу Воротынскому (еще в 1487 г. перешедшему на сторону Москвы) принадлежали волости Тарбеев, Олопов и Озереск [154] СИРИО. Т. 35. С. 136.

. Все три волости считались перемышльскими и находились юго-западнее Перемышля. Очевидно, всеми ими владел еще князь Федор Львович Воротынский.

Длинная полоса владений воротынских князей, протянувшаяся вдоль правого берега реки Угры, представляла собой первую линию обороны ВКЛ со стороны Московского великого княжества. Правительство ВКЛ сделало ставку в данном регионе именно на князей Воротынских, хотя уже до них территории, примыкающие к реке Угре, отдавались во владение литовского князя Михаила Евнутьевича Жеславского (Опаков, Бышковичи и др.) [155] Русина О.В. Сіверська земля. С. 107.

. Только на небольшой отрезок нижнего течения реки Угры распространялась московско-литовская граница, однако все течение реки Угры превращалось в оборонительный рубеж ВКЛ. Таким образом, даже после потери части владений (например, Вяземского княжества) река Угра могла продолжать выполнять функцию оборонительной линии на подступах к центральным землям ВКЛ.

События войны 1486–1494 гг. показали, что расчет на укрепление границы в районе реки Угры был правильным. Походы с московской стороны на Мезецк, Недоходов, Меск, Бышковичи, Лычино (1487 г.) следовали, очевидно, через реку Угру. Воротынск в 1489 г. выдержал осаду одиннадцати московских воевод [156] СИРИО. Т. 35. № 8. С. 35.

, пересекших, вероятнее всего, реку Угру, а не два раза Оку. Сами воротынские князья из-за Угры совершали нападения на соседние медынские волости [157] СИРИО. Т. 35. № 8. С. 39.

. На втором этапе войны (1492–1494 гг.), когда в боевых действиях наряду с войсками местных князей были использованы великокняжеские силы, борьба шла за основные центры, укреплявшие литовскую границу в районе Угры (Серпейск, Мезецк, Опаков, Мосальск). В итоге территория правобережья Угры на участке московско-литовской границы контролировалась войсками Ивана III, но по условиям договора 1494 г. все пункты в этом регионе возвращались ВКЛ [158] ДДГ. №. 83. С. 330.

. Московская сторона не могла быть уверена в прочности своих позиций в правобережье Угры, тем более что многие местные князья остались верны великому князю Литовскому [159] Кром М.М . Меж Русью и Литвой. С. 91–92.

. Таким образом, московско-литовская граница по реке Угре почти на всем своем протяжении (кроме маленького района, принадлежавшего Воротынску) сохранялась. Более того, она продлевалась за счет вяземских земель и левобережной части волости Опаков, отошедших к Москве. Московско-литовская граница по реке Угре после 1494 г. выросла вдвое.

Создание заслона из владений воротынских князей стояло в одном ряду мероприятий по укреплению восточной границы ВКЛ. Учреждение ряда наместничеств в центре владений верховских князей (Мценск, Любутск и др.), в качестве своеобразных форпостов литовской власти, преследовало цель своеобразного цементирования территорий не всегда надежных вассалов. По словам М.К. Любавского: «Литовское правительство держало свои гарнизоны в этих городах частью для более успешной обороны границ, частью для удержания в повиновении подручных "верховских" князей» [160] Любавский М.К . Областное деление. С. 51–52.

. Сохранение в некоторой степени самостоятельных, по сути буферных, территориальных образований позволяло без вмешательства центральных властей, местными силами решать пограничные конфликты. Наконец, все пограничные княжества и земли в военно-административном отношении были подчинены Смоленску, образуя отдельный военный округ во главе со смоленским наместником [161] Там же. С. 286–287.

. Все местные князья со своими людьми составляли смоленское ополчение. И что характерно, даже города, до этого не относившиеся к Смоленскому княжеству (ликвидированному в 1404 г.), стали называться смоленскими «пригородами». В числе таких пригородов стали фигурировать и города, расположенные вдоль реки Угры (Бышковичи, Залидов, Опаков, Городечна, Лучин) [162] СИРИО. Т. 35. С. 118; Любавский М.К. Областное деление. С. 280.

.

Но в целом отношения центральной власти ВКЛ с периферией были построены на довольно непрочной основе. Ряд привилегий, сохранявшихся и вновь появлявшихся у пограничных князей, оставлял возможность отказа от службы великому князю Литовскому (послать великому князю Литовскому «отказ» или «целование королю с себя сложить») и перехода на службу к соседнему государю вместе со своими вотчинными владениями. Князья Одоевские, Воротынские, Мезецкие и др. беспрепятственно перешли на московскую сторону вместе со своими владениями. Более того, уходившие князья оказывали давление на своих родственников и, бывало, занимали их и чужие владения. Так, в декабре 1489 г. князь Дмитрий Федорович Воротынский «бил челом» в службу великому князю Московскому со своей и своего брата Семена отчинами (города Серенск, Бышковичи, волости Лычино и Недоходов) [163] СИРИО. Т. 35. № 12. С. 47–48.

. В 1492 г. князь Семен Федорович Воротынский по пути в Москву захватил города Серпейск и Мезецк, занял волости Великое поле (принадлежала Яну Гаштольду и тянула к Дорогобужу, а не к Вязьме, как указал М.К. Любавский [164] Любавский М.К . Областное деление. С. 283.

), Верхнюю Волсту (вотчину князя Василия Дерличина), Слободку и Мощиновичи (князей Афанасьевичей, но известно, что «селцо Мошенское» принадлежало князю Сеньку Глинскому [165] LM. Kn. 3. P. 47.

), Середее (отчина князей Жолтых) [166] ПСРЛ. Т. XXVIII. М.; Л., 1963. С. 157; СИРИО. Т. 35. № 24. С. 137.

. Вяземские волости Верхняя Волста, Слободка, Мощиновичи и, вероятно, Середее находились поблизости друг от друга в среднем течении р. Угры и составляли, видимо, единый массив земель. Огромные пространства с обеих сторон р. Угры, таким образом, были отданы под власть великого князя Московского.

Интервал:

Закладка: