Михаил Гаспаров - Собрание сочинений в шести томах. Т. 2: Рим / После Рима

- Название:Собрание сочинений в шести томах. Т. 2: Рим / После Рима

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент НЛО

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:9785444814987

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Гаспаров - Собрание сочинений в шести томах. Т. 2: Рим / После Рима краткое содержание

Собрание сочинений в шести томах. Т. 2: Рим / После Рима - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Начало этого контакта низовой латинской словесности с народной поэзией на новоевропейских языках восходит по меньшей мере к IX веку – веку расцвета монастырской культуры в Европе. В раздираемой каролингскими раздорами Европе монастыри были самым жизнеспособным социальным организмом: они были хорошо укреплены, богаты, почти независимы от внешней власти, безукоризненно организованы внутренне и – что важнее всего – были тесно связаны с народной жизнью: монашеские кадры в основном рекрутировались из низов; и в хозяйстве, и в управлении имениями, и в церкви, и в школе монашество все время соприкасалось с окрестным крестьянством; монастыри унаследовали от «каролингского Возрождения» вкус к книжной латинской культуре, но не унаследовали презрения к «мужицкой грубости» народной культуры. От скрещения этих двух начал в монастырских кельях обновилась латинская и родилась немецкая и французская литература: монахи облекали для народа религиозные темы в народный язык и перенимали у него темы германского и романского фольклора для переложения на латинский язык.

Процесс этот был долгий, и ранние стадии его ускользают от нашего наблюдения. Лишь редкими одиночками попадаются в рукописях той поры такие стихотворения, как песня об анжерском аббате Адаме, «славном винопитием», или как «утренняя песня» с припевом на романском языке, в которой некоторые исследователи усматривают прообраз трубадурской «альбы», песни сторожа к спящим любовникам. Загадочно выглядит обрывок стихотворения «Теренций и скоморох»: в содержании его нет ничего, кроме праздной брани, но само столкновение в споре поэта Теренция и скомороха, книжного комизма и народного шутовства, показывает, что это сопоставление двух культур было ощутимо для современников. В монастырях же, чтобы приучить неумелый язык малолетних школьников к экзотическим звукам библейских имен, был сочинен шутливый «Пир Киприана», очень скоро нашедший читателей и вне монастырских стен, удостоившийся чести быть переложенным в стихи для забавы королевских ушей и другой, не меньшей, а пожалуй и большей, чести – перейти в фольклор самых разных европейских народов, где отголоски его живут и по сей день. Наконец, нельзя забыть и таких предшественников будущего вагантства, как ирландские монахи, изгнанные с родины натиском норманнов и скитавшиеся по европейским дорогам от епископства к епископству и от монастыря к монастырю, зарабатывая подаяние ученостью. Самым талантливым из них был приютившийся в Льеже в середине IX века Седулий Скотт, у которого в стихах мы находим и изысканные попрошайни о крове, еде и питье, и обличения неправедных правителей, и готовность ради красного словца шутить над святыми предметами, и даже то бранное выражение «Голиафово племя», которое потом станет самоназванием голиардов 238.

Однако вполне отчетливый облик приобретает эта «предвагантская» литература лишь на исходе монастырского периода европейской культуры – в начале XI века. К этому времени относится драгоценная антология «Кембриджских песен» – сборник из 50 стихотворений, составленный, по-видимому, в Лотарингии, на стыке германской и романской культур, а ныне хранящийся в Кембридже 239. Сюда вошли стихотворения разного времени (самое раннее откликается на события 948 года, самое позднее – 1039 года) и разного происхождения – песни о немецких императорах соседствуют здесь со стихотворением «О соловье» французского мэтра Фулберта Шартрского и с любовными «Стихами к отроку», писанными в Италии. Антологии такого рода, по-видимому, имели в это время уже довольно широкое хождение: сатирик Амарций (живший в середине XI века и тоже в Лотарингии) описывает в одном месте, как богач приглашает к себе жонглера и тот развлекает его песнями о швабе, одурачившем жену, о Пифагоре и о соловье, – три песни на эти темы находятся и в кембриджской рукописи. Антология составлена из стихотворений разного содержания, но в расположении их заметен известный план. Вначале помещены стихи религиозного содержания, потом стихи на придворные темы (плач о смерти герцога, где чередуются полустишия на латинском и немецком языках; «Песнь Оттонова» о победе над венграми, стихи в честь немецких императоров, кельнского и трирского архиепископа и пр.), потом – стихотворные новеллы и анекдоты («Снежный ребенок», «Лжец», «Дочь Протерия», «Лантфрид и Коббо», «Священник и волк» и др.), затем – стихи о весне и любви (в том числе «Весенние вздохи девушки», «Приглашение подруге» и «Стихи к отроку»), стихи дидактического содержания и, наконец, – несколько отрывков из античных поэтов, преимущественно патетического склада (из «Энеиды» и «Фиваиды»). Таким образом, сборник содержит материал, рассчитанный на любую аудиторию – двор, дружину, монастырское застолье, ученое собрание, школу, веселящуюся молодежь.

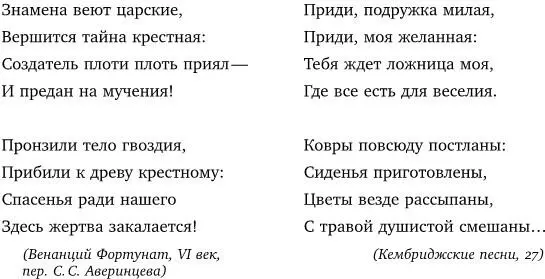

Интересна художественная форма, которую получает этот народный материал под латинским пером не слишком ученого монаха. Об овидиевском влиянии здесь нет и речи: «овидианское возрождение» еще не настало, да и вообще составители кембриджского сборника не слишком начитаны в классике (хотя «Песнь Оттонова» и не лишена реминисценций из «Энеиды»). Зато у них на слуху те ритмы, с которыми они сталкиваются в каждодневной богослужебной практике, – гимны и секвенции. В эти формы и облекают они без малейшего колебания свой нимало не религиозный тематический материал. Гимны были формой более простой и древней – вот как она звучала в традиционном использовании и в новом:

Секвенции были формой сравнительно новомодной: это были сложные строфы и антистрофы, которыми антифонно перекликались два полухория церковного хора, по два раза повторяя один и тот же мотив, а затем переходя к новому. Вот как это звучало у классика этого жанра – Ноткера Заики (конец IX века):

– Возрадуйся, Матерь Божия,

Над коею вместо повивательниц

Ангелы Божьи

Пели славу Господу в вышних!

– Помилуй, Иисусе Господи,

Приявший сей образ человеческий,

Нас, многогрешных,

За которых принял ты муки…

А вот как звучит это в «Кембриджских песнях» (14):

Послушайте, люди добрые,

Забавное приключение,

Как некий шваб был женщиной,

А после швабом женщина

Обмануты.

Из Констанца шваб помянутый

В заморские отплывал края

На корабле с товарами,

Оставив здесь жену свою,

Распутницу…

Этот принцип антифонного строфического построения удерживался в средневековой песенной лирике очень прочно. Впрочем, наряду с ним существовали и более простые, одноголосые секвенции (например, «Лжец»), а впоследствии развились и более сложные системы голосоведения, мотеты («Озорная песня») 240.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: