Михаил Гаспаров - Собрание сочинений в шести томах. Т. 2: Рим / После Рима

- Название:Собрание сочинений в шести томах. Т. 2: Рим / После Рима

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент НЛО

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:9785444814987

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Гаспаров - Собрание сочинений в шести томах. Т. 2: Рим / После Рима краткое содержание

Собрание сочинений в шести томах. Т. 2: Рим / После Рима - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Поздним я работником вышел на работу;

Вижу: в винограднике батраки без счету

Суетятся, бегают до седьмого поту —

Что ж, ужель мне молчать, пока разглагольствует кто-то?

…Да, порой стихи мои выглядят убого,

Да, порой изящного не хватает слога —

Пусть лишь будут внятными! – не судите строго:

Ежели много пройти не могу – пройду хоть немного!

Рифма – почти неотъемлемая примета поэзии вагантов. Для средневековья она была недавним открытием: она вошла в употребление в X веке, стала непременным украшением всех стихов в XI века, а в XII веке начала уже выходить из моды (по крайней мере в метрической поэзии): возрождение культа античных классиков вернуло ученых поэтов к метрическим размерам и безрифменному стиху. Но что было модой для ученых знатоков, то не было модой для низовой поэзии: у вагантов рифма осталась жить и в XII, и в XIII веке, и в гексаметрах, и в ритмических стихах, и в песнях. Поэты изощрялись в том, чтобы нанизывать длиннейшие тирады на одну и ту же рифму («Изгнание из больницы» Примаса Орлеанского) или подбирать редчайшие составные или каламбурные рифмы (Серлон Вильтонский нанизал в одном стихотворении больше сотни таких рифм подряд). У поэтов есть пословица: «В двух строках четверостишия поэт говорит то, что хочет сказать, третий стих приходит от его таланта, а четвертый от его бездарности». В вагантских строфах с четверными рифмами это особенно заметно, и даже по переводу читатель может почувствовать разницу между виртуозной легкостью, с какой укладывает свои фразы в строфу гениальный Архипиита, и тяжеловесной неуклюжестью, с какой дотягивают свои строфы до конца заурядные виршеписцы.

О стиле вагантских стихотворений можно сказать то же, что и о стиле предвагантских: в нем два слоя образных и фразеологических реминисценций, один – из Библии, другой – из античных поэтов. У стихотворцев полуобразованных преобладают первые, у стихотворцев образованных – вторые; у авторов неопытных эти реминисценции выглядят неловкими заплатами на кое-как сшитой ткани их стихотворного сказа, у авторов опытных они эффектно играют всеми смысловыми ассоциациями их первоисточника, давая понять читателю много больше, чем то, о чем прямо говорит содержание их слов. Именно эта ассоциативная насыщенность стиля вагантской поэзии труднее всего удерживается в переводе и почти совершенно пропадает для современного читателя, который, конечно, не обязан помнить наизусть ни библейские, ни овидиевские тексты так, как помнили их средневековые читатели и слушатели стихов.

Правда, есть один случай, в котором этот основной прием вагантских стилистов без труда сохраняет свою действенность и по сей день. Это пародия 260. Для поэтов, монтировавших свои стихи из набора крепко запоминавшихся со школьной скамьи штампов и полуштампов, самым естественным соблазном было вдвинуть благочестивейший текст в нечестивейший контекст (или наоборот) и полюбоваться тем эффектом, который из этого получится. Без пародических нот не обходится почти ни одна вагантская шутка; а произведения, от начала до конца задуманные как пародия, завершаются величайшим монументом всего средневекового ученого шутовства – «Всепьянейшей литургией». Это лишь одна из многих кабацких и игрецких литургий, дошедших до нас от вагантов, – с такою охотою обращались они вновь и вновь к этому самому повседневно привычному для них материалу, не оставляя без внимания ни одного звена сложного обряда, приискивая новые и новые богохульные переиначивания для каждого слова богослужебного текста.

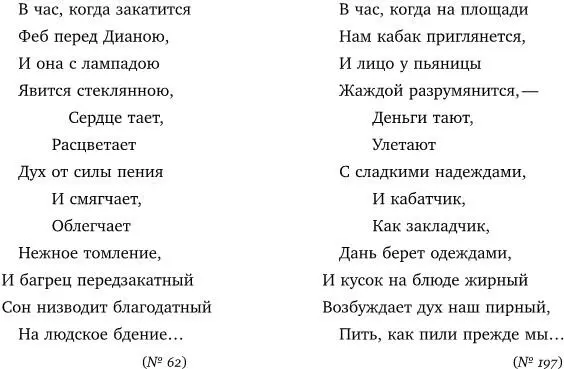

Впрочем, не надо думать, будто вагантами двигал тут только богохульный задор. Повторяем, к пародии их толкала сама специфика средневековой латинской поэтики – поэтики реминисценций. Вагантские поэты с готовностью пародировали не только евангельские и литургические тексты, но и самих себя. В одном и том же Буранском сборнике мы находим и одно из самых изящных и нежных стихотворений всего латинского средневековья, и бурсацки грубую пародию на него: составителю сборника, очевидно, и то и другое доставляло одинаковое удовольствие. Сравним:

Нежность и грубость, изящное мастерство и тяжеловесная топорность – между этими двумя крайностями располагается множество оттенков стиля, и все они представлены в поэзии вагантов. Нет ничего ошибочнее, чем представлять себе интонации вагантских стихов все на один манер – например, по образцу развеселой студенческой песни. Их диапазон гораздо шире. Одни и те же ставшие поговорочными строки —

Возбраняет орден наш править службу рано —

Ведь у пробудившихся на душе дурманно, —

читатель найдет в нашем сборнике дважды, но один раз они окажутся в соседстве с самыми светлыми из вагантских строк:

Ветры нас противные пусть в пути не встретят!

Злые стрелы бедности пусть нам в грудь не метят!

Каждому разумному луч надежды светит:

Беды минут странника, и судьба приветит, —

а другой раз – с самыми грубыми:

Наш аббат привычен кубки опрокидывать,

Наша аббатиса не отвыкла ног раскидывать;

Нет людей ученее нашего декана —

Семь наук расскажет мигом, особенно спьяна…

Что относится к стилю, то относится и к тематике вагантской поэзии. Представлять ее по образцу буршеских песен нового времени – «вино, женщины и песни» – означает безмерно ограничивать ее кругозор.

Прежде всего, воспевание «вина» и прелестей разгульной жизни занимает в общей совокупности вагантской поэзии гораздо меньше места, чем можно было бы ожидать. В Буранском сборнике раздел «застольных и разгульных песен» отодвинут на самое последнее место и из всех трех разделов он самый небольшой. Вино, кости и попрошайничество – это фон вагантской поэзии, но главное для поэтов и читателей – не фон, а рисунки, выступающие на нем.

Любование собственным бытом чуждо им: хотя главным в их жизни была школа, о школе они не пишут решительно ничего; любопытнейшая поэма «О скудости клириков» – уникальное исключение, и недаром она сохранилась лишь в одной рукописи, и то недописанной.

Неожиданностью на таком фоне могут показаться стихи вагантов с откликами на политическую современность – призыв к крестовому походу, плач о Ричарде Львиное Сердце, стих о татарском нашествии. Все они написаны серьезно и прочувствованно, без тени вагантской насмешливости. Это – прямое продолжение той традиции стихов, посвящаемых императорам и князьям, которая нам уже знакома по «Кембриджским песням»; только кругозор стихотворцев за сто лет естественно расширился от пределов их герцогства или архиепископства до пределов всей Европы, а бродячая жизнь стихотворцев сделала их естественными разносчиками этой агитационной лирики своего времени по всем концам доступного им мира.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: