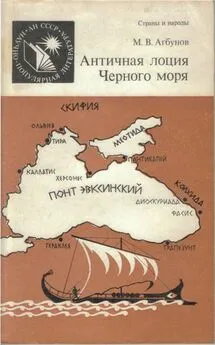

Михаил Агбунов - Загадки Понта Эвксинского. Античная география Северо-Западного Причерноморья

- Название:Загадки Понта Эвксинского. Античная география Северо-Западного Причерноморья

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мысль

- Год:1985

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Агбунов - Загадки Понта Эвксинского. Античная география Северо-Западного Причерноморья краткое содержание

Оформление художников: И. Гансовской и О. Туркова.

Фото: М. В. Агбунова, В. В. Афанасопуло, В. А. Суетина.

Загадки Понта Эвксинского. Античная география Северо-Западного Причерноморья - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

А между тем Геродот дает возможность вычислить день плавания и на примере Днепра. Он сообщает, что скифы-земледельцы занимают пространство на 11 дней плавания от моря вверх по Борисфену, а далее — пустыня, за которой живет другое, не скифское племя — андрофаги (§ 18). Правда, далее Геродот указывает другое расстояние — 10 дней плавания (§ 53). Но это противоречие, как уже отметил Ю. Г. Виноградов [143] Виноградов Ю. Г. О политическом единстве Березани и Ольвии. — В кн.: Художественная культура и археология античного мира. М., 1976, с. 79.

, кажущееся. Просто в первом случае Геродот после моря упомянул Гилею, а потом уже скифов-земледельцев, а во втором случае отсчитывал расстояние с севера и измерил только занимаемую ими территорию. Отсюда становится понятным, что, один день плавания приходится на Гилею. Итак, верхняя граница скифской территории находилась в 11 днях плавания вверх по Борисфену. Иными словами, эти 11 дней плавания и измеряют скифскую территорию. А в другом месте Геродот указывает протяженность Скифии от моря на север в днях пути (§ 101). Она равна 20 дням пути, или 4000 стадиям (день пути у Геродота равен 200 стадиям), т. е. 600–640 км. Следовательно, это расстояние соответствует 11 дням плавания. Отсюда нетрудно подсчитать, что день плавания по реке равен примерно 55–58 км.

Езде одна попытка вычислить день плавания предпринята на основе данных Геродота о том, что Эксампей находится в четырех днях плавания от моря. Предпринятые здесь расчеты также просты. Отрезок Южного Буга от Николаева, где помещено устье, до Первомайска, где течение Гипаниса разделено на пресное и горькое, измерен в 150 км, откуда получен день плавания в 37 км. Но здесь допущена ошибка в выборе точки отсчета. Отсчитывать расстояние следует не от Николаева, а от Очаковского мыса, который античные мореплаватели, как уже говорилось, считали устьем Борисфена. Но мы не будем занимать этими расчетами, чтобы не замкнуться в порочном круге — искать Эксампей с помощью измерений, основанных на отождествлении Синюхи с… Эксампеем.

Таким образом, можно считать, что основные трудности, препятствовавшие точной локализации Эксампея, преодолены. Устье Борисфена уточнено. Это район Очаковского мыса. Удалось вычислить и день плавания. Он равен примерно 55–58 км. Теперь можно приступить к анализу существующих точек зрения о местоположении Эксампея.

К. К. Шилик правильно определил день плавания в 52–57 км и выяснил, что Эксампей находился в 208–228 км от моря. Но устье Гипаниса он указал не у Очакова, а в 80 км западнее. Оттуда и отсчитал указанное расстояние. Следствием такой ошибки стало «смещение» Эксампея вниз по реке и отождествление его с Гнилым Еланцом. А это в свою очередь «удлинило» верхнюю часть Гипаниса. Длина Южного Буга до этого места равна 750 км. Такое расстояние составляет 12 дней плавания, а не 5. Так неправильная локализация привела К. К. Шилика к противоречию с данными Геродота. Пытаясь найти выход из создавшегося положения, он прибегает к методологически недопустимому приему: вводит для верхней части реки другое значение дня плавания — 80 км. Ведь день плавания, как и день пути, является усредненной постоянной Величиной, общеизвестным эталоном, с помощью которого измеряют необходимые расстояния. Как же можно увеличивать или уменьшать эту цифру и тем более комбинировать разными величинами, да еще на одной и той же реке?! Но и эта непоследовательность не спасает положения: она сокращает время плавания лишь до 9,5 дня. Тогда исследователь пытается найти другой выход. Он считает, что Гипанисом в верхней части называли не весь Южный Буг, а следующее его сочетание: Гнилой Тикич — Синюха — Южный Буг. Для такой идентификации, по его мнению, имеются «достаточно серьезные основания» (с. 454). Они сводятся к следующим пунктам:

1. Трасса эта имеет длину около 380 км, что составляет при той скорости плавания 4,75 дня. Это очень близко к пяти дням Геродота.

2. Случаи несовпадения современных названий по всей длине реки со старыми названиями известны.

3. Синюха не слишком глубока, а это соответствует указанию Геродота о том, что в верховьях река Гипанис еще мелка.

4. Верховья Гнилого Тикича могли быть озером, из которого вытекал Гипанис. Речка там широко разливается, течение почти незаметно.

Таким образом, К. К. Шилик разрешил возникшее противоречие тем, что увеличил день плавания до 80 км для верхней части реки и отождествил верховья Гипаниса с Синюхой.

Теперь о точке зрения Б. А. Рыбакова. Вначале исследователь в принципе, можно сказать, присоединился к отождествлению Эксампея с Синюхой и, основываясь на этом, пытался вычислить день плавания. Но он определил устье Гипаниса у Николаева и этим значительно «сократил» нижнее течение реки, а в конечном счете и день плавания. Это привело к противоречию с данными Геродота. При столь уменьшенном дне плавания (37 км) верхняя часть Гипаниса, равная пяти дням плавания, должна иметь не 450 км, как Южный Буг, а всего лишь 180 км Возникшее противоречие Б. А. Рыбаков разрешил так же, как и К. К. Шилик, — отождествил Гипанис с Синюхой и одним из ее притоков — Горным Тикичем (с. 34). Свои выводы он подкрепляет следующими аргументами:

1. Длина Горного Тикича и Синюхи около 170 км, а это почти соответствует пяти дням плавания.

2. «На карте Синюха [Синица] показана рекой, значительно более мощной, чем Южный Буг выше ее устья. Судя по картографическим данным, отражающим действительную ширину и полноводность рек, не Синюха является притоком Буга, а Южный Буг, несмотря на свою большую протяженность, впадает в более полноводную Синюху-Тикич».

3. Горный Тикич вытекает из озера, что соответствует указанию Геродота.

Итак, неправильное определение устья Гипаниса и дня плавания привели исследователей к противоречию с данными Геродота относительно длины верхней части реки. Пытаясь найти выход из этого положения, они называют Гипанисом не Южный Буг, а Синюху. Главным аргументом при этом выдвигают совпадение расстояний с данными Геродота. Но приводимые расстояния слишком расходятся между собой. Пять дней плавания у К. К. Шилика равны 400 км, а у Б. А. Рыбакова — 180 км, а общая длина Гипаниса — соответственно 608–628 и 330 км. Такие значительные расхождения заставляют осторожнее относиться к утверждению о «совпадении расстояний». Ведь несовпадения с длиной Южного Буга являются следствием неправильного определения устья Гипаниса и дня плавания. Вот там-то и следует устранять возникшие противоречия.

Рассмотрим утверждение Б. А. Рыбакова о том, что Южный Буг вопреки общепринятому мнению является не главной рекой, а притоком Синюхи. Обосновывая этот столь категоричный вывод, ученый пишет: «На карте Синюха [Синица] показана рекой, значительно более мощной, чем Южный Буг выше ее устья», — и ссылается на известный атлас А. Ф. Маркса [144] Маркс А. Ф. Новый настольный атлас. Пг., 1915.

. Раскрываем указанное издание. Необходимая нам карта № 24 представляет собой лист 10-й карты «Европейская Россия» в масштабе 1:2.000.000 (в верстах). Здесь действительно Синюха показана более мощной рекой. Южный Буг выше ее устья обозначен более тонкой линией, чем сама Синюха. Все это так. Но не будем спешить с выводом, что Южный Буг является ее притоком. Лучше ознакомимся с картой более внимательно. Вот место слияния этих рек. Течение Синюхи можно проследить до самых истоков. Обратимся теперь к Южному Бугу. Его изображение выше устья Синюхи уходит на запад и… тут карта обрывается. Линия реки тянется здесь около 2 см. Вот этот отрезок и показан менее значительным, чем Синюха. Но на смежном листе 9-м (карта № 23) все остальное верхнее течение Южного Буга изображено, как и следовало ожидать, гораздо мощнее Синюхи. Почему же на листе 10-м допущено такое искажение? Думаю, это можно объяснить ошибкой чертежника, причем вполне понятной. Дело в том, что при изучении рассматриваемой карты, а тем более при ее вычерчивании создается впечатление, что Синюха, полностью умещающаяся на этом листе, является главной рекой, а Южный Буг, представленный выше ее устья лишь двумя сантиметрами, кажется одним из небольших ее притоков. Поэтому чертежник изобразил этот отросточек более тонкой линией. Это ошибка, так сказать, технического характера.

Интервал:

Закладка: