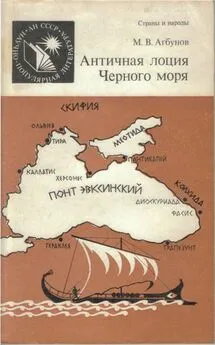

Михаил Агбунов - Загадки Понта Эвксинского. Античная география Северо-Западного Причерноморья

- Название:Загадки Понта Эвксинского. Античная география Северо-Западного Причерноморья

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мысль

- Год:1985

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Агбунов - Загадки Понта Эвксинского. Античная география Северо-Западного Причерноморья краткое содержание

Оформление художников: И. Гансовской и О. Туркова.

Фото: М. В. Агбунова, В. В. Афанасопуло, В. А. Суетина.

Загадки Понта Эвксинского. Античная география Северо-Западного Причерноморья - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В этом же атласе на других картах (11, 12), где обе реки полностью умещаются на одном листе, Южный Буг показан куда мощнее Синюхи. Да иначе и быть не может. Ведь Южный Буг и по полноводности, и по протяженности значительно превосходит свой приток Синюху. Такими и показывают их абсолютно все карты. В связи с этим хочется привести слова одного из первых исследователей географии Геродотовой Скифии Н. И. Надеждина: «Тут, где дело идет о местностях, можно ли ступить хоть шаг без живого совещания с местностями» [145] Надеждин Н. И. Геродотова Скифия, объясненная через сличение с местностями. — ЗООИД, т. 1, 1844, с 4.

. А тот, кто бывал в месте слияния этих рек и хорошо видел гораздо более мощную древнюю долину Южного Буга, никогда не станет утверждать, что эта река является притоком Синюхи.

Таким образом, следует признать, что отождествление Гипаниса с Синюхой сделано без всякой объективной необходимости и ничем не обосновано. Мало того, оно по всем своим пунктам вступает в резкое противоречие с данными Геродота как о самом Гипанисе, так и о его местоположении относительно других рек, в частности Тираса. Напомню, что Геродот пишет об этом следующее: «Вблизи земли ализонов Тирас и Гипанис сближают свои излучины, но отсюда каждый из них поворачивает и течет так, что промежуток между ними расширяется» (IV, 52). Здесь речь идет, бесспорно, о Днестре и Южном Буге. Их сближение видно на любой карте. Почти 200 км обе долины тянутся практически параллельно. Расстояние между их осями равно примерно 80 км, и с водораздела хорошо видны обе долины. Это и позволяет проследить их конфигурацию. Далее реки расходятся до 160 км.

С Синюхой же Днестр почти не сближается. Расстояние между ними несколько уменьшается у ее устья. Но выяснить это можно, лишь имея точную карту или геодезические приборы, так как наименьшее расстояние между ними равно 135 км, и визуальное наблюдение здесь исключено.

Как мы видим, данные Геродота противоречат отождествлению Гипаниса с Синюхой. К. К. Шилик признает это противоречие, но пытается объяснить его тем, что «могло произойти наложение сведений о верховьях Гипаниса из двух источников: от жителей верховьев Синюхи [журавская и тясминская группа памятников] и жителей верховьев Южного Буга [немировская группа памятников]» (с. 455). Но такое объяснение нельзя признать убедительным. Зачем, спрашивается, обвинять Геродота, а вернее, его информаторов в такой путанице? Не лучше ли отказаться от отождествления Гипаниса с Синюхой, ничем не обоснованного и абсолютно не оправданного?! Ведь отвергать Южный Буг нет никаких объективных причин. Эта река полностью соответствует Гипанису Геродота.

Длина Южного Буга от истоков до моря превышает 800 км. Это больше, чем девять дней плавания. Но здесь следует иметь в виду упоминание Геродота о том, что Гипанис «вытекает из большого озера». Встает вопрос, как относиться к этим словам. Аналогичное сообщение о Тире Б. А. Рыбаков объясняет таким образом: «В верховьях Днестра между Самбором и устьем притока Быстрица на пространстве около 50 км существуют обширные болота, которые могли быть сочтены за озеро» (с. 31). Таким же он представляет себе и озеро, из которого вытекал Гипанис. Аналогичное мнение высказывает и К. К. Шилик. Но, отождествляя Гипанис с Синюхой, они ищут такое озеро в верховьях Горного Тикича и Гнилого Тикича. В действительности же это озеро следует искать в верхнем течении Южного Буга. И оно там есть.

Вблизи Винницы Южный Буг течет по широкой заболоченной долине. Падение здесь совсем незначительно. В долине много озер, прудов. В половодье он превращается в одно большое озеро, о котором и пишет Геродот. Отсюда до моря около 550 км. Это расстояние вполне укладывается в 9 дней плавания (495–522 км). Как мы видим, длина Южного Буга вполне соответствует длине Гипаниса. Следовательно, нет и причин сомневаться в их идентичности, как уже указывал В. П. Яйленко [146] Яйленко В. П . К вопросу об идентификации рек и народов Геродотовой Скифии. — СЭ, 1983, № 1, с. 55–56.

. Также нет никаких оснований считать, что «Геродот имел в виду только верхнюю и нижнюю судоходные части Гипаниса, не упоминая о его порожистом среднем течении», и что поэтому, мол, указанные им девять дней плавания меньше длины Южного Буга» [147] Там же.

. Прибегать к такому допущению нет никакой необходимости. Данные Геродота полностью согласуются с действительностью.

Теперь наконец можно приступить к поискам Эксампея. По Геродоту, он находился в четырех днях плавания от моря. Зная, что один день плавания равен 55–58 км, получим расстояние в 220–232 км. Тут настало время сказать, что сведения Геродота дополняет еще один источник, который исследователи почему-то почти не привлекают. Римский писатель Витрувий Поллион сообщает следующее: «Есть источники, берущие свое начало из горького земного сока, с чрезвычайно горькой водой; такова река Гипанис в Понте. Река эта течет от истоков приблизительно 40 миль, имея воду очень сладкую на вкус, затем достигает места, отстоящего от устья на 160 миль; там она принимает очень небольшой источник. Он, впадая в реку, делает всю огромную массу воды в ней горькой, так как течет по такой земле и жилам, откуда добывают сандараку, и вода в ней делается горькой» (VIII, 3, 11; ВДИ, 1949, № 1, с. 213–214). Хотя автор и не называет источник по имени, все же, бесспорно, ясно, что речь идет об Эксампее. Сравнение двух отрывков показывает, что данные Витрувия независимы от Геродота. В нашем случае это очень важно. Ведь мы имеем еще один источник, который дает более точные измерения— в милях. Итак, Витрувий помещает Эксампей в 160 милях (237 км) от устья Гипаниса. Правда, он уменьшил верхнюю часть реки до 40 миль (59 км). Это объясняется, видимо, слабым знанием верховьев. Но автор и не претендует на описание Гипаниса, ведь в центре его внимания — горький источник.

Таким образом, Эксампей необходимо искать в 220–237 км от устья Гипаниса, т. е. от Очаковского мыса. Это расстояние приводит нас к устью Синюхи. Тут уместно рассмотреть мнение К. К. Шилика о том, что поскольку эта местность расположена выше порогов и недоступна для судов со стороны лимана, то локализация здесь устья Эксампея с точки зрения гидрологии просто невозможна (с. 455). Возражение довольно категоричное. Но при этом все же остается непонятным, почему к Эксампею обязательно должны были подходить суда. Ведь ни Геродот, ни Поллион не говорят об этом ни слова. Предположение о том, что в том месте хлеб перегружали со скифских повозок на ольвийские суда, еще ничего не доказывает. Почему, скажем, ольвийские купцы должны были посылать за хлебом обязательно суда, а не лодки, которые могли подняться и через пороги? Или почему скифы не могли сами доставлять хлеб в Ольвию на своих челноках? Данные Геродота и Витрувия полностью снимают это возражение. Указанное ими расстояние приводит именно к устью Синюхи. Теперь о солености Эксампея. Большинство исследователей объясняют это сообщение, как уже говорилось, проникновением в лиман морской воды. Но Витрувий совершенно определенно связывает причину солености с землей, по которой протекает река. Здесь Б. А. Рыбаков совершенно правильно отмечает, что все «левые притоки Синюхи и Южного Буга действительно содержат то фосфатные, то медистые примеси, ухудшающие питьевое качество воды» (с. 36). Но эти данные не объясняют, почему именно Эксампей выделяется своей соленостью среди соседних притоков. Надо полагать, здесь у него был свой, особый осолонитель. Попытаемся найти его.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: