Галина Семенова - Царское Село. Знакомое и незнакомое

- Название:Царское Село. Знакомое и незнакомое

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Центрполиграф ООО

- Год:2018

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-08189-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Галина Семенова - Царское Село. Знакомое и незнакомое краткое содержание

Царское Село. Знакомое и незнакомое - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Большую Дерновую лестницу «в новом пруде под оранжереями» соорудил в 1792 г. каменных дел мастером П. Висконти, по ее сторонам посадили ели. Внизу лестница заканчивалась площадкой из пудожского камня. В 1794 г. к ней пристроили каменную пристань. Появление пристани в этом месте связано с углублением русла реки Славянки и образованием Мариентальского пруда. Вынутая земля использовалась для подсыпки прибрежных склонов и устройства террасированных дорог. На верхней площадке лестницы в 1793 г. П. Висконти установил мраморную колонну на прямоугольном пьедестале и четырехступенном подиуме из пудожского камня. Вокруг нее находились четыре пушки из дикого камня с железными цепями. В пятидесятые годы XIX в. колонну перенесли на берег Розовопавильонных прудов к Константиновскому дворцу. На новом месте ее называли «Колонна Ливен» в память воспитательницы детей Павла I княгини Ливен. Лестница и колонна были значимым акцентом композиции парка, но они не сохранились.

Первые дворцовые дома в прикрепостной части парка появились еще в девяностые годы XVIII в., и они располагались по задней границе усадебной застройки деревни Линна. Здесь в доме Павловского дворцового правления (Мариинская ул., 6) впоследствии жил архитектор И.Я. Потолов, внесший большой вклад в формирование исторического облика Павловска. В тридцатые годы XIX в. дом перестроили с надстройкой второго деревянного этажа по проекту И.Я. Потолова. Рядом с ним в 1858 г. получил участок для постройки дачи управляющий Павловским городовым правлением К.П. Ротаст (Мариинская ул., 8). Дом находится к юго-западу от крепости на расширенной в тридцатые годы XIX в. архитектором А. П. Брюлловым прикрепостной территории у Линновского моста. Дом построили по проекту архитектора И.Я. Потолова. Вокруг него распланировали сад в пейзажном стиле, занимавший почти весь участок до берега Славянки. В 1880 г. архитектор А.И. Рейнбольдт пристроил к дому балкон с лестницей в сад.

В 1830–1860-е гг. в парке у Крака отводились участки частным лицам под постройку дач. Однако первый проект, разработанный архитектором А.И. Штакеншнейдером по повелению великого князя Михаила Павловича, в 1836 г. был отклонен ввиду вмешательства императора Николая I. Государь воспринял замысел застройки парка как неуместный и противоречащий завещанию Марии Федоровны. Все же здесь появились дачи в конце тридцатых годов XIX в., возведенные по проектам архитекторов А.П. Брюллова и И.Я. Потолова, а затем и на наиболее живописных участках парка между оврагами – «Швейцарских горках». Вследствие этого строительства композиция парка частично исказилась, парковые дороги – Обводная, Надгорная, Зеленая, Под Дубками и Под Липками – стали именоваться улицами.

Павильон Крак

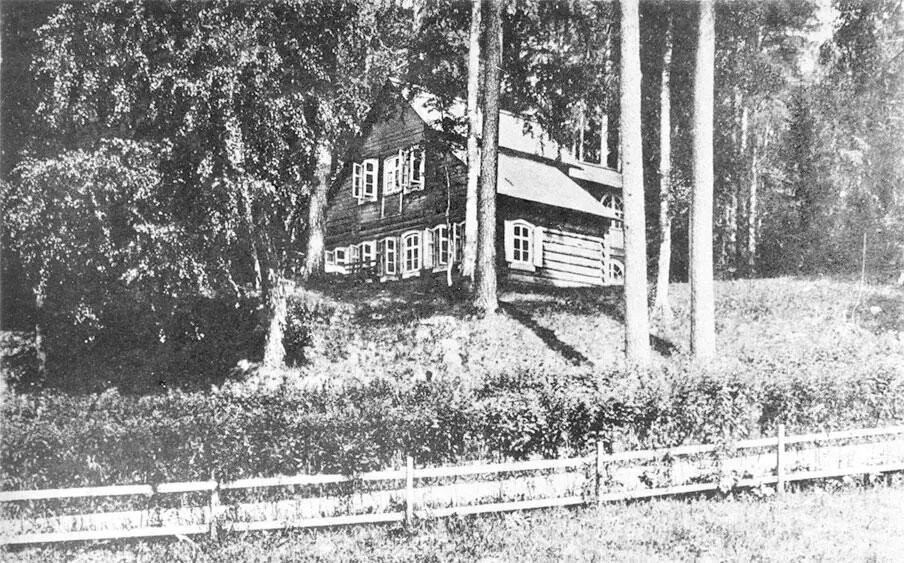

Дачу Крак («Первый домик Его Императорского Величества») охотничий дом цесаревича Павла Петровича, построили еще до основания Павловска, в середине семидесятых годов в XVIII в. Владельцы Павловска сохраняли этот деревянный домик как реликвию. В 1859 г. его вместе с прилегающим участком парка Мариенталь великий князь Константин Николаевич пожаловал в пожизненное владение управляющему Ижорскими заводами полковнику К.И. Швабе и жене его. В конце XIX в. Павловское дворцовое правление сдавало Крак в наем под дачи частным лицам, а вдове Швабе выплачивалась компенсация. Впоследствии Крак возвратили в Павловское дворцовое правление. Домик постепенно ветшал, с 1917 г. вообще оставался без присмотра, и в конце 1920-х гг. его разобрали.

В 1858 г. был пожалован участок парка для строительства дачи вице-адмирала А.И. Панфилова (Красного Курсанта ул., 11), входившего в свиту великого князя Константина Николаевича. Их обоих связывали близкие дружеские отношения, великий князь часто бывал на даче Панфилова. Деревянная дача после кончины адмирала в 1874 г. принадлежала другим лицам. Она сохранилась в частично измененном виде и расположена в глубине парка непосредственно у Обелиска основания Павловска между вторым и третьим оврагами.

Павловская городская электростанция (Надгорная ул., 16) является последней исторической постройкой на территории Мариентальского ансамбля и единственным зданием на парковой дороге – Надгорной улице. Участок под строительство здания отвели по просьбе Павловского акционерного электрического общества, основанного павловскими домовладельцами для устройства в городе электрического освещения [302] РГИА. Ф. 493. Оп. 3. Д. 15239, 18672, 18707; д. 18644. Л. 1, 3, 8, 11; Д. 18864. Л. 6, 8, 10–12,17,19–20, 28, 32, 35; Ф. 485. Оп. 3. Д. 164.

. Великий князь Константин Константинович в 1911 г. распорядился предоставить участок близ крепости на косогоре рядом с дачей Крак, присоединив небольшой участок территории дачи Крак. Участок предоставили с условием, чтобы в случае надобности он был возвращен в великокняжескую собственность посредством выкупа.

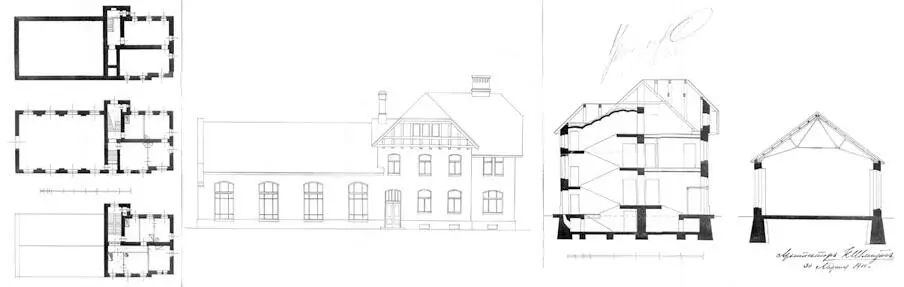

Проект электростанции составил архитектор К.К. Шмидт. Ее постройку завершили в 1911 г. Здание решено в стиле модерн и удачно вписано в композицию парка. Оно расположено у подножия берегового склона и вытянуто вдоль прибрежной парковой дороги, проходящей вдоль Славянки. В двухэтажном корпусе, завершенном полувальмовой крышей, находились конторские помещения электростанции. Примыкающий к нему одноэтажный флигель в 5 окон под двускатной крышей предназначался под машинный зал. Фасады, оформленные с минимальным набором декоративных средств, отличаются живописностью, в обработке применены характерные для творчества Шмидта приемы: щипцы различной формы, архивольты и лучковые сандрики, элементы фахверка, контрастное колористическое решение.

К.К. Шмидт. Проект Павловской электростанции. 1911 г.

В связи с развитием электросети города, охватывающей казенные, дворцовые и частные домовладения, электрическое общество решило увеличить мощность станции, для чего требовалось расширить машинный зал. Проект пристройки составили в 1913 г. архитектор М. Павлов и инженер-технолог Плащинский. Начало Первой мировой войны и последующие события сделали проект пристройки слишком дорогостоящим и неосуществимым. В 1915 г. вместо нее соорудили трансформаторную подстанцию и строения служб (они сохранились до настоящего времени), а также деревянный сарай для локомобиля.

С Надгорной улицей электростанцию связывали две тропы, которые поднимались по крутому склону и не годились для проезда (сейчас на этом месте находится железобетонная лестница с перилами). Транспортная связь с внешним миром осуществлялась через мост на реке Славянке и по дороге мимо крепости. Этот путь был наиболее удобен и безопасен для доставки горючего и других грузов от железнодорожной станции. После разрушения моста во время войны дорогу к электростанции проложили по верхнему плато от Надгорной улицы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Мария Семенова - Царский витязь. Том 2 [litres]](/books/1095506/mariya-semenova-carskij-vityaz-tom-2-litres.webp)