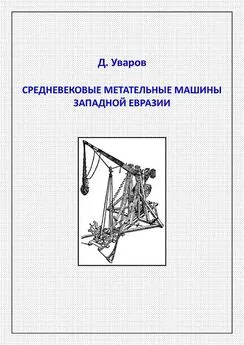

Дмитрий Уваров - Средневековые метательные машины западной Евразии

- Название:Средневековые метательные машины западной Евразии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2004

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Уваров - Средневековые метательные машины западной Евразии краткое содержание

Средневековые метательные машины западной Евразии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Наряду с тяжелыми камнеметами использовались и легкие — «аррада» (воспроизведенные в последующем испанцами как «альгаррада»). Дэвид Никол полагает, что словом «аррада» обозначались модифицированные торсионные онагры, унаследованные от античности. Однако более обоснованной представляется точка зрения Пола Чеведдена, согласно которой «аррада» представляли собой противопехотную версию тягового требюше (аналог французского «перьера»). И на иллюстрации из «Изысканной книге требюше» Юсуфа ибн Урунбуги (1462 г.) словом «аррада» обозначен именно требюше с тяговыми веревками, в отличие от «турецкого манджаника» — требюше с противовесом.

По мнению Д. Никола, слово «аррада» происходит от арамейского названия дикого осла, то есть онагра. Однако, как он сам признает далее, характерное «брыкание» этого животного в равной степени напоминает одноплечевой торсионный «онагр» античного типа и требюше. Да и сама этимология — не более чем предположение. Впервые это слово появляется в 630 г. применительно к осаде пророком Мухаммедом аравийского города Таиф. К этому времени византийцы были знакомы с тяговым требюше не менее 30–40 лет. Затем оно стало постоянно появляться при описаниях боевых действий в Сирии, Египте, Ираке и Иране.

В ходе арабо-византийских войн в начале VIII века появилось важное нововведение — гибридный требюше, то есть снабженный небольшим противовесом в дополнение к тяговым веревкам (по мнению П. Чеведдена, именно в арабских странах). Он был значительно мощнее и точнее тягового, и оставался основной осадной метательной машиной с VIII по XIII век. Как полагает П. Чеведден, именно в начале этого периода требюше окончательно вытеснили крупные торсионные машины. Таким образом, по его мнению, этот процесс вытеснения античной техники продолжался с середины VI по VIII век.

В 838 г. аббасидский халиф аль-Мустасим использовал «аррада», установленные на повозке и обслуживаемые четырьмя людьми, во время осады византийского города Аморий в Малой Азии. Д. Никол опять пытается усмотреть в таких машинах античные «карробаллисты», хотя лёгкие тяговые требюше тоже могут устанавливаться на повозках и обслуживаться только 4 «тягунами». При этом сам Никол упоминает, что немного позже в Багдаде «аррада» нуждались в большом количестве веревок — признак, характерный для тяговых требюше.

Постепенно мусульманские машины становились всё крупнее. Вот что, например, рассказывает генуэзец Каффаро ди Рустико (1080-ок. 1164 гг.) об осаде своими соотечественниками испанского города Тортоса в 1147 г.: «Как только две секции рва были засыпаны, генуэзцы немедленно установили башню с машиной наверху, в которой располагался отряд из трёхсот воинов. Однако, когда сарацины заметили приближение машины, они стали немедленно метать в них камни весом 200 фунтов [более 65 кг, если имеется в виду римский фунт] и причинили небольшие повреждения углу башни. Но генуэзцы быстро отремонтировали её и поместили огромную веревочную сеть перед стенами башни, и благодаря этому больше не опасались воздействия сарацинских камней… Они разбили стены цитадели (sueta), дворец и дома камнями своих мангонелей, и сарацины скоро были приведены в ужас этой смертельной погибелью и послали парламентеров к консулам генуэзцев и графу Барселоны, предлагая сдать город.»

Мурда ибн Али ибн Мурда ат-Тарсуси сообщает о манджаниках эпохи Салах ад-Дина: «Различают среди них характерные арабские манджаники, которые наиболее точны и надёжны в своей работе; манджаники турецкие, которые требуют меньше усилий и меньше материалов; наконец, франкский манджаник: мы расскажем обо всём этом в своём месте…

Знайте… что работа манджаника предполагает секреты, которые должны быть сохранены и охранены, правила, которые обязан выполнять тот, кто хочет достичь своей цели…; например: когда стрелок держится под «ложкой» [прим. Каэна — слово «киффа» означает любой полусферический объект, я использую слово «ложка», принятое во французском языке; прим. авт. — очевидно, имеется в виду сумка пращи] точно по прямой линии, камень поднимается очень высоко и почти над людьми, на которых он может упасть; когда ложку отклоняют от края «стрелы» [прим. Каэна — я перевожу буквально: стрела. Понятно, что имеется в виду длинный подвижный рычаг мангоннеля, который наши авторы обычно называют «хлыстом»] приблизительно на пядь, бросок далёк; максимум, на который можно удалиться от края «стрелы» — две пяди, так как если превосходят эту цифру, метание ослабевает. Наибольшее расстояние, которое покрывает камень, — шестьдесят саженей; наименьшее — сорок [Дэвид Никол определяет каждую александрийскую «сажень» в 2 метра] . И принцип этого большего или меньшего расстояния скрыт также в гибкости или сухости «стрелы»: если «стрела» гибка без чрезмерности, это дает более далекий и более мощный бросок; если она сухая, в меньшей степени. «Стрелок» должен раздвинуть ноги, держать «ложку» руками и сесть, оттягивая «ложку» со всей силой. Что касается «стрелы», лучшее дерево для неё — вишня; если её нет, надо взять дерево с частыми узлами, промежуточного качества, такое как кедр или вроде того.

Описание арабского манджаника:

Его делают из подходящей древесины треугольником из двух равных стоек, и нижнее основание в высоту 1/9 [данный фрагмент неясен, ни Каэн, ни Никол его никак не комментируют] , не больше и не меньше. Связывают древесными веревками и в совершенстве подогнанными железными заклепками, и устраивают на вершине треугольника «свинью» [прим. Каэна — хотя это слово в своем техническом значении отсутствует в наших словарях, в данном случае его смысл не вызывает сомнений; это ось, проходящая через вершины стоек мангонеля, вокруг которой вращается «стрела». Так понимают и фразу ибн Шаддада, говорящего, что мангонели были почти готовы и осталось только положить «свиней». Это слово имеет также соседнее значение «ступица колеса», «втулка». Прим. авт. — возможно, это обозначение связано со смазкой оси свиным жиром], которая должна быть из каменного дуба; под этой «свиньей» должна быть упрочняющая деталь (?) из такого же дерева, помещенная посередине (треугольника (?)). И под «свиньей» должна еще быть крыша, чтобы защитить тянущих людей, поскольку их место снизу. Пусть приделают к машине «стрелу», чья пропорция по отношению к стойкам должна быть точно 1⅓. Пусть её конец будет прикреплен к «ложке» [т. е. сумке пращи] канатом, длиной около локтя, и другой канат с другого края «ложки» зацепляется, когда кладут камень в «ложку», за прочный железный зубец на конце «стрелы», чтобы сойти с него, когда «ложка» раскрывается и находящийсяч в ней камень вылетает. И пусть в «стреле» расстояние от «свиньи» (оси) до крепления «пеньки» [т. е. тяговых веревок] будет (по отношению к общей длине) 7 к 1. Вот чертеж: (рис. 10)

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Дмитрий Пучков - Средневековая Русь [От призвания варягов до принятия христианства]](/books/1065503/dmitrij-puchkov-srednevekovaya-rus-ot-prizvaniya-va.webp)