Дмитрий Уваров - Средневековые метательные машины западной Евразии

- Название:Средневековые метательные машины западной Евразии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2004

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Уваров - Средневековые метательные машины западной Евразии краткое содержание

Средневековые метательные машины западной Евразии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

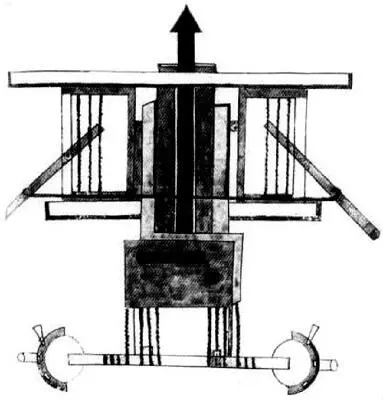

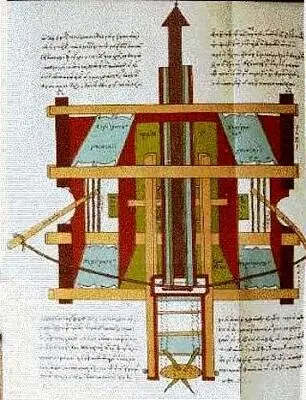

Действительно, общая деревянная рама зийара с зафиксированными на ней торсионами является аналогом самых первых древнегреческих образцов — несомненно, создатель зийара уловил основную идею торсионной машины, но не смог понять сложных технических деталей, характерных для более совершенных поздних машин, таких, как «частные» металлические рамы для каждого торсиона в отдельности («кампестрионы») и, в их верхней и нижней частях, специальные «чашки» для закручивания торсиона («модиолусы»). Что и говорить, даже современные ученые смогли только к 1970-м годам вполне понять устройство позднеримских торсионных машин после досконального исследования всего комплекса сохранившихся античных трактатов, археологических находок и нескольких поколений практической реконструкции. И то вопрос, вполне ли.

Иными словами, зийар XII века, с одной стороны, несомненно опирается на какие-то античные трактаты и/или иллюстрации (по крайней мере, его общая идея), но с другой — представляет собой столь же несомненный откат назад по сравнению с торсионными стрелометами IV века н. э., значительно более компактными при сравнимой мощности.

Другим признаком, позволяющим сделать вывод, что зийар Абу л'Хасана ибн ал-Абраки был новым изобретением (хотя и необязательно последней трети XII века — могли быть и ближайшие предшественники), а не продолжением многовековой ремесленной «торсионной» традиции, является его гибридность. По существу зийар — огромный композитный арбалет, чьи плечи дополнительно усилены надетыми на них торсионами. Подобные смешанные конструкции не встречаются ни в античное время, ни в более позднем Средневековье. Едва ли это может служить доказательством их эффективности. Очевидно, что в подобной конструкции ни торсион не может задействоваться в полной мере, ни плечи не в состоянии согнуться по максимуму. В самом деле, «сила натяжения двадцати человек» равна только 1000, максимум 2000 кг (1500 кг по оценке Дэвида Никола). Это немного для арбалета с размахом плечей 5–6 м или аналогичной катапульты. «Направляющий канал вдвое длинней стрелы» предполагает длину хода тетивы около метра, что тоже немного. Как ни удивительно, мощность зийара будет ниже, чем у вдвое-втрое меньшего спрингалда, реконструированного Жаном Лебелем. Да и простой здравый смысл говорит, что ради надежности мощность выгоднее увеличивать либо наращиванием арбалетных плечей, либо увеличением торсионов, но не их комбинированием.

Можно предположить, что египетский конструктор ставил перед собой достаточно скромную задачу усовершенствовать большой арбалет посредством установки вспомогательных торсионов, подсмотренных в каком-то античном трактате. Несовершенство торсионов и отсутствие уверенности в их эффективности не позволили ему до конца отойти от привычной арбалетной схемы.

Наконец, существенен сам факт отсутствия упоминаний «зийаров» до эпохи Саладина (последней трети XII века) в каких-либо источниках.

Обратная эволюция, от торсионного стреломёта типа античного «скорпиона» к арбалету, представляется крайне маловероятной. Зийар, у которого плечи жестко закреплены за центральную перекладину, заведомо и значительно менее эффективная конструкция, чем классическая торсионная машина, у которой плечи вдеты в торсион и потому могут поворачиваться на больший угол, используя энергию торсиона в большей степени и обеспечивая больший ход тетивы при куда меньшей ширине. Не говоря уже о длительности изготовления, сложности и дороговизне композитных плечей по сравнению с обычными деревянными. Иными словами, гибрид представляет собой явный регресс по сравнению с чисто торсионной машиной.

Так что александрийский зийар XII века, по-видимому, является промежуточным звеном и свидетельством экспериментов, которые привели к появлению чисто торсионной машины в следующем XIII веке — западноевропейского спрингалда. Происхождение итальянского спрингалда от арабского зийара представляется очень вероятным, но, конечно, едва ли можно установить, кто именно внес в схему зийара необходимые усовершенствования, сами арабы или уже европейцы.

Основные отличия спрингалда от раннего зийара заключаются а) в полной торсионности первого, то есть замене больших фиксированных композитных плечей на короткие вставные деревянные, б) замене плоской «одномерной» рамы на объемную «трехмерную». Кроме того, отсутствие центральной вертикальной перекладины спереди облегчает обзор и прицеливание. Короткие вставные плечи можно использовать и для закрутки торсионов, вместо отдельных самшитовых палок.

Очевидно, эксплуатировавшие зийары инженеры быстро убедились, что торсионы и сами по себе способны придать снаряду необходимую энергию, так что можно обойтись без композитных плечей, ненужно усложняющих конструкцию. Поэтому был сделан логичный шаг — торсионы из вспомогательного «движителя» стали основным и единственным.

В свою очередь, ящичная рама позволила навивать торсионы по бокам, а не спереди. Тем самым, при той же ширине машины, удалось разнести торсионы на большее расстояние, изменить расположение плечей с «внешнего» на «внутреннее» и увеличить длину хода тетивы. Кроме того, машина стала прочнее и надежнее. При тех же габаритах мощность увеличилась. Или, наоборот, при той же мощности удалось значительно уменьшить габариты, что очень важно при установке в крепостных казематах и на кораблях.

Упоминаемый в XII–XV веках зийар метал не только стрелы, но и сосуды с зажигательной смесью («нафтой»). Об этом сообщает, например, де Жуэнвиль применительно к VI Крестовому походу. Под 1298 г. ибн Халдун сообщает о зийарах на повозках, до четырех на одной, в Марокко. Непонятно, правда, имелись ли в виду 4 зийара на одной раме, подобно устройству на рис. 42, или четыре независимых устройства. Очевидно, в большинстве случаев под «зийаром» подразумевались куда меньшие машины, чем описанная в трактате ат-Тарсуси.

Зийар, описанный Мурдой ат-Тарсуси, был изучен Дэвидом Николом. Для полноты картины стоит привести изображение зийара таким, каким его представил Д. Никол в "Medieval Siege Weapons (2) Byzantium, the Islamic World & India AD 476–1526" (см. рис. 45). Совершенно непонятно, каким образом можно усмотреть такого рода конструкцию из вышеприведенного текста. По существу, Никол приписал арабам европейский спрингалд с миниатюр XIV–XV веков (по крайней мере, в части устройства рамы и расположения плечей), хотя никаких надежных оснований для такого переноса нет.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Дмитрий Пучков - Средневековая Русь [От призвания варягов до принятия христианства]](/books/1065503/dmitrij-puchkov-srednevekovaya-rus-ot-prizvaniya-va.webp)