Михаил Майзульс - Мышеловка святого Иосифа. Как средневековый образ говорит со зрителем

- Название:Мышеловка святого Иосифа. Как средневековый образ говорит со зрителем

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Слово

- Год:2019

- Город:Москва

- ISBN:978-5-387-01549-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Майзульс - Мышеловка святого Иосифа. Как средневековый образ говорит со зрителем краткое содержание

Книга Майзульса рассказывает об облачках — «бабблах», в которые записывали реплики персонажей, о рамках, из которых они так часто пытались выбраться, о маргиналиях — причудливых, комичных, монструозных, часто абсурдных и непристойных обитателях книжных полей, о том, как средневековые читатели портили фигуры грешников и демонов и различные изображения нагого тела на книжных миниатюрах. Историю средневекового образа невозможно понять и написать, забыв о зрителе, который взаимодействовал с ним, поклонялся ему или ненавидел его.

Мышеловка святого Иосифа. Как средневековый образ говорит со зрителем - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Тем самым зритель сразу понимает, что перед ним на самом деле Сатана. А на рисунке, который Альбрехт Дюрер в 1515 г. сделал на полях Молитвенника Максимилиана I, природа искусительницы, стоящей перед св. Антонием, раскрывается принципиально иначе. Демон стоит не за ней, а за спиной самого отшельника, которому он «нагнетает» в голову наваждения с помощью небольших мехов [140] Cole 2002. Р. 625–626, Fig. 3; Clark 2013. P. 300–302, Fig. 10.6.

. С тех сюжетах, где дьявол выдавал себя за ангела, кого-то из святых или за самого Христа, средневековые мастера могли изобразить их без каких-либо демонических атрибутов, но и без нимба, на который пагубная иллюзия не имела права.

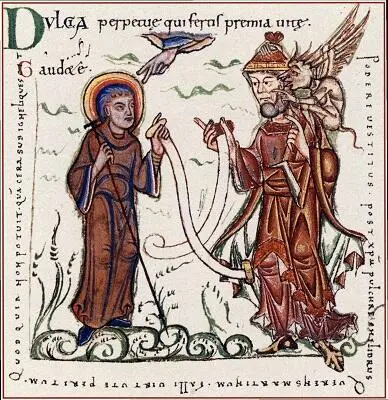

Лишь крайне редко дьявол, скрывающийся под чужой личиной, сразу ничем себя не выдает. И чтобы понять, кто это на самом деле, нужно изначально знать суть истории, прочесть сопровождающий ее текст либо взглянуть на соседнюю миниатюру в рукописи или на другой «отсек» в цикле фресок, где он уже саморазоблачается. Один из немногих сюжетов, где Сатану порой представляли с нимбом и без заметных маркеров демонического, — это изображение «ангела Сатаны» ( angélus satanae ), посланного апостолу Павлу, чтобы тот при таких великих откровениях не мнил о себе слишком много (2 Кор. 12:7). Например, в одной французской Библии середины XIII в. Павел нарисован без нимба, а стоящий над ним «ангел дьявола» — с синим (таким же как фон) ореолом. Похоже, единственное, что его отличает от подлинного ангела, — это еле заметная поросль на лице. В христианской иконографии ангелы традиционно изображались как безбородые юноши с крыльями, а дьявола часто представляли как безобразного старика с бородой [141] Alençon. Bibliothèque municipale. Ms. 54. Fol. 355. См. «Glossa ordinaria»: Pl. 114. Col. 568.

. Конечно, гибридизация черт человека и демона вовсе не была специально придумана для того, чтобы изображать наваждения (тем более что в средневековой иконографии демонов и в их «собственном» облике чаще всего представляли как гибридов, сложенных из черт человека, зверя, птицы или насекомого). Этот прием использовался во множестве разных сюжетов, где требовалось продемонстрировать чью-то скрытую сущность, проступающую сквозь внешний облик, или показать соединение в персонаже нескольких начал.

Можно вспомнить позднесредневековые «карикатуры», на которых, изобличая врага (ересиарха или политического противника) как подручного Сатаны, ему добавляли рога, когти или крылья летучей мыши. Те же атрибуты порой получали и различные негативные персонификации. Так, Амброджо Лоренцетти в 1337–1340 гг. в сиенском Палаццо Публико на аллегории дурного правления ( Malgovemo ) изобразил Тиранию как рогатого демона с острыми клыками, а Гордыню — в облике белокурой женщины с красными рогами и красными же перепончатыми крыльями [142] Feldges-Henning 1972. P. 148. Pl. 21b. См.: Boucheron 2013. P. 119–136, Fig. 3.

[134]. Гибридизация часто применялась, чтобы показать трансформацию какого-то персонажа. Самый главный пример — это, конечно, падение Люцифера и последовавших за ним ангелов-мятежников. Хотя обычно средневековые мастера изображали этот сюжет «дискретно» (сверху с небес падают светлые ангелы; снизу, в центре земли или в пасти ада, уже лежат темные бесы), порой они пытались зафиксировать сам процесс преображения.

Интервал:

Закладка: