Михаил Майзульс - Мышеловка святого Иосифа. Как средневековый образ говорит со зрителем

- Название:Мышеловка святого Иосифа. Как средневековый образ говорит со зрителем

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Слово

- Год:2019

- Город:Москва

- ISBN:978-5-387-01549-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Майзульс - Мышеловка святого Иосифа. Как средневековый образ говорит со зрителем краткое содержание

Книга Майзульса рассказывает об облачках — «бабблах», в которые записывали реплики персонажей, о рамках, из которых они так часто пытались выбраться, о маргиналиях — причудливых, комичных, монструозных, часто абсурдных и непристойных обитателях книжных полей, о том, как средневековые читатели портили фигуры грешников и демонов и различные изображения нагого тела на книжных миниатюрах. Историю средневекового образа невозможно понять и написать, забыв о зрителе, который взаимодействовал с ним, поклонялся ему или ненавидел его.

Мышеловка святого Иосифа. Как средневековый образ говорит со зрителем - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

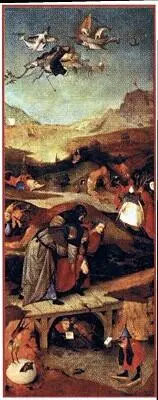

В конце XV в. в иконографию дьявольских наваждений пришли элементы пейзажа. И до того нетрудно было найти изображения, где святой противостоит Сатане, либо демоны измываются над святым на фоне далеких просторов. Однако у Иеронима Босха на знаменитом триптихе «Искушение св. Антония», который сейчас хранится в Лиссабоне, демоны и насланные ими иллюзии захватывают не только передний край сцены, где разворачивается основное действие, но почти все пространство изображения — как в кошмаре [149а]. Пейзаж почти до горизонта (вдалеке видны островки покоя) заполняется дьявольскими наваждениями и причудливыми гибридами, которые со всех сторон осаждают святого. Среди множества причудливых монстров на правой створке появляется и фигура соблазнительницы.

Нагая красавица выглядывает изнутри мертвого дерева, накрытого красной тканью. У нее нет ни крыльев, ни рогов, и только рука, которой она прикрывает срам, изображена темной и ссохшейся [152] Ilsink 2016. № 4, P. 140–159, III. 4.13.

[149б]. Впрочем, очень заметные маркеры демонического здесь в принципе и не требовались. В отличие от множества позднесредневековых версий этого сюжета, где дьявол в женском обличье является Антонию посреди земного пейзажа (иначе говоря, мы видим иллюзию внутри того мира, под который искуситель пытается мимикрировать), у Босха реальный мир — «пустыня», в которой живет отшельник, — почти что не виден среди дьявольских наваждений. Не иллюзия помещается в земное пространство, а отдельные элементы земной реальности проступают сквозь иллюзорную пелену с ее бесконечным коловращением демонических форм. Вслед за первыми поколениями фламандцев-новаторов (Яном ван Эйком, Робером Кампеном, Гансом Мемлингом и др.), которые стали вводить в свои религиозные сцены уходящие вдаль пейзажи или городские виды, Босх создает «реалистичное» пространство иллюзии.

Анонимный подражатель Иеронима Босха окружил св. Антония демоническими созданиями и предметами (яйцо-таверна, пыточная арфа, конский череп и т. д.), заимствованными из «Сада земных наслаждений». Там они изображались в аду, здесь среди дьявольских наваждений, осаждавших святого.

Его гибридные монстры, даже те, что соединяют зооморфные элементы с изделиями человеческого ремесла, все равно анатомически убедительны, а инфернальные пространства, с множеством планов и чередой мук, воспринимаются как единое целое, а не как «мозаика» из отдельных сцен [153] Koerner 2004 a. P. 77–78, 91–97. См. также: Wirth 2011. P. 345–347.

. «Искушение св. Антония» в целом построено так, чтобы показать наваждения глазами отшельника. Тем не менее перед нами все равно совмещение двух перспектив: внутренней и внешней. Мы видим не только демонов, осаждавших пустынника, но и его самого. Дьявольские искушения, безусловно, изображаются не ради них самих, а для прославления святого, который их претерпел и потому мог указать путь и другим христианам. При этом у Босха иллюзия и реальность, фантазмы, насланные Сатаной, и предметы, которые действительно существовали в окружающем его мире, почти никак не отделены друг от друга — как и должно быть при наваждении [154] См.: Fricke 2015.

[150].

«Различение духов»

Если на бессчетных изображениях дьявол, скрывшийся под маской простого паломника, сияющего ангела или самого Христа, сразу же саморазоблачается перед зрителем, в жизни, как подсказывает неведение епископа из истории об апостоле Андрее, все должно было происходить совершенно иначе. В XIV–XV вв. распространение женского визионерства (Бригитта Шведская, Екатерина Сиенская), которое не вписывалось в институциональные рамки Церкви и покушалось на монополию мужчин-клириков на учительство, всплеск конкурирующих пророчеств в эпоху Великой схизмы (1378–1417), разделившей Католическую церковь, а также первые волны массовых ведовских процессов, «вскрывшие» насколько могущественен и вездесущ дьявол, сделали проблему «различения духов» (1 Кор. 12:10) как никогда актуальной [155] Vauchez 1984; Тогоева 2013.

. Как раз на исходе Средневековья на Западе сложилась новая демонологическая доктрина (колдуны и ведьмы как члены антихристианской секты; полеты на шабаш; коллективное поклонение Сатане и т. д.), которая в следующие века привела к массовой охоте на ведьм. Она заставляла церковных и светских судей с особым пристрастием расспрашивать обвиняемых об их видениях и любых контактах с потусторонними силами. Если подозреваемые вдруг утверждали, что какие-то высшие силы удостоили их своим посещением, судьи, как правило, стремились переинтерпретировать их видения в демоническом духе и добиться признаний о том, что на самом деле те заключили пакт с дьяволом [156] Гинзбург 2004. С. 27–43.

. В начале XV в. Жан Жерсон написал на эту тему два небольших трактата: «О различении истинных и ложных видений» (1401) и «Об испытании духов» (1415). В них он пытался сформулировать практические рекомендации, как отличить божественные откровения от дьявольских наваждений, а сверхъестественные видения, посланные добрыми или злыми силами, от «естественных» снов и иллюзий, которые часто случаются под гнетом болезни или от неустойчивого женского темперамента. Он предлагал набор критериев, которые в основном касались не визуальной стороны видений, а нравственного облика визионера и ортодоксальности того послания, которое ему (якобы) было передано. «Различения духов» — это особый дар, которым Господь наделяет избранных, например св. Антония. Простым смертным (даже профессионалам истолкования — клирикам) на него уповать не стоит, а посему им, дабы разоблачить козни дьявола, потребен метод. Однако какого-то одного принципа, который позволил бы сразу определить, что перед нами: откровение или наваждение, как признавал Жерсон, не существует [157] Gerson 1706 I. P. 37–59. См.: Schmitt 1994. P. 182–186; Stoichita 1995. P. 24–25; Caciola 2003; Clark 2013. P. 283–285.

. Если кто-то вдруг заявлял о том, что ему было явлено откровение, его всегда можно было заподозрить в том, что на самом деле его видения насланы Сатаной, являются плодом болезни, или он их попросту выдумал. В отличие от реальности, где границы между божественным и дьявольским были неизбежно смутны, в иконографии все было предельно ясно. В житийных сценах, изображавшихся на алтарных панелях, фресках, витражах или книжных миниатюрах, откровения и наваждения, явления ангелов света и ангелов тьмы, пытающихся выдать себя за ангелов света, четко разведены. Традиция уже отделила «овец» от «козлищ», и трудно представить ситуацию, в которой мастеру (его заказчику или клирику-«консультанту») пришлось бы гадать, что именно он изображает: подлинное откровение или ложное. Разветвленная иконография дьявольских наваждений была призвана прославить святых, которые, распознав ухищрения нечистого, демонстрировали его подлинное бессилие. Однако одновременно она предостерегала верующих, лишенных этого дара, от бесовских козней, которые, как напоминали проповедники, подстерегают не только аскетов-пустынников, но и простых смертных. Изображения наваждений напоминали о том, что нельзя доверять всему, что является твоему взору, и искушения могут подстерегать и наяву, и во сне. Однако сцены, где св. Антония или кого-то еще из древних святых осаждали красотки с рогами, безусловно, не могли служить «инструкцией» по разоблачению сатанинских иллюзий.

Интервал:

Закладка: