Михаил Майзульс - Мышеловка святого Иосифа. Как средневековый образ говорит со зрителем

- Название:Мышеловка святого Иосифа. Как средневековый образ говорит со зрителем

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Слово

- Год:2019

- Город:Москва

- ISBN:978-5-387-01549-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Майзульс - Мышеловка святого Иосифа. Как средневековый образ говорит со зрителем краткое содержание

Книга Майзульса рассказывает об облачках — «бабблах», в которые записывали реплики персонажей, о рамках, из которых они так часто пытались выбраться, о маргиналиях — причудливых, комичных, монструозных, часто абсурдных и непристойных обитателях книжных полей, о том, как средневековые читатели портили фигуры грешников и демонов и различные изображения нагого тела на книжных миниатюрах. Историю средневекового образа невозможно понять и написать, забыв о зрителе, который взаимодействовал с ним, поклонялся ему или ненавидел его.

Мышеловка святого Иосифа. Как средневековый образ говорит со зрителем - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Как емко сформулировал Жан Вирт, с XII по XV в. из иконографии постепенно стали исчезать элементы, у которых не было буквального смысла или назначения в том пространстве, что изображал художник. Например, в каролингском, оттоновском или романском искусстве новорожденного Христа в знак того, что его ждет крестная мука, могли положить не в ясли, а в конструкцию, похожую на саркофаг [167] См., например, миниатюру из южнонемецкого Лекционария XII в.: London. British Library. Ms. Egerton 809. Fol. 1.

. На исходе Средневековья такие решения уже стали редкостью. Вместо того, чтобы подменять буквальный облик предмета (яслей) другим предметом, раскрывающим его символический смысл (саркофагом), художники стремились напомнить о крестной смерти Христа как-то иначе — не противореча ни евангельскому рассказу, ни повседневной логике (откуда в хлеву саркофаг?). В северной живописи XV в. остались отдельные знаки (как нимбы святых или свитки с репликами персонажей), у которых не было никаких эквивалентов в материальном и зримом мире. Однако они стали применяться реже и «осторожнее», чем раньше [168] Wirth 201 I. P. 368.

, Впрочем, стремление к достоверности повседневного опыта не было самоцелью, и его не стоит абсолютизировать. Например, чтобы подчеркнуть евхаристические ассоциации Благовещения или провести параллель между Марией и Церковью, те же нидерландские мастера, вопреки букве Писания, часто представляли встречу между будущей матерью Бога и архангелом Гавриилом или Марию с Младенцем не в доме, а в готическом храме (см. ниже) [169] Marrow 2007. P. 159–161.

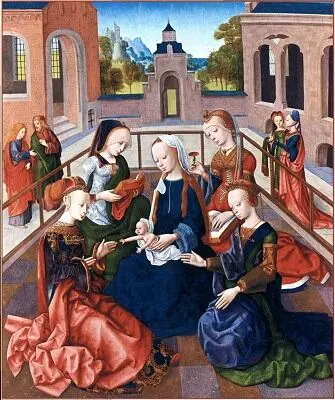

. На таких образах церковь олицетворяла Церковь — это было пространство-символ, удивительно правдоподобное (игра света и тени на сводах, резьба капителей и цветные пятна витражей, фактура строительного камня и прожилки на мраморе…) и притом, очевидно, условное (огромная фигура Мадонны заполняет почти все пространство нефа и достает головой до капителей колонн или до верхних витражных окон). «Явная» символика и традиционные атрибуты святых тоже полностью не исчезли. Например, у ван Эйка на правой створке Дрезденского триптиха (1437 г.) св. Екатерина Александрийская держит в руках меч, которым ее обезглавили, а возле ее ног лежит деревянное колесо с железными остриями, с помощью которого язычники хотели расчленить ее тело. Тем не менее, по сравнению с предшественниками или, скажем, современниками из германских земель, фламандские художники XV в. подходили к атрибутам святых намного изобретательнее. Хороший пример — изображение Девы Марии с Младенцем, окруженной девами-мученицами ( Virgo inter virgines ), которое в последней четверти XV в. создал Мастер легенды о св. Луции [170] Мастер легенды о св. Луции. Дева среди дев (Bruxelles. Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. № 2576). См.: Ainsworth 1998. Fig. 80.

. Почти все они держат в руках свои традиционные атрибуты: Аполлония — клещи с зажатым в них зубом, Луция — блюдо с глазами, Агата — щипцы с вырванной грудью, Агнесса — агнца и т. д. По обе стороны от Иисуса, сидящего на руках Матери, на коленях стоят Екатерина и Варвара.

Они, единственные из мучениц, одеты в длинные мантии, подшитые горностаем. Екатерина протягивает вперед палец, на который младенец правой рукой надевает обручальное кольцо, т. е. она становится «невестой Христовой». В отличие от многих других изображений, пыточные колеса не лежат у ног святой, а вышиты серебром на ее красной мантии (а меч изображен «вживую» — за ее левой рукой). Точно так же у Варвары, которая с другой стороны берет младенца за руку, на черной мантии вышиты башни — ее узилища [171] Fournier 1893. P. 298–299.

.

Здесь, как и на панели, созданной Мастером легенды о св. Луции, вокруг Марии собрались девы-мученицы, но их только четверо. Их атрибуты изображены в виде золотых украшений. У св. Екатерины к платью приколота тяжелая брошь — колесо, а поверх него меч. У остальных мучениц атрибуты висят на груди на цепочках: у Варвары — башня, у Урсулы — сердце, пронзенное стрелой, а у Цецилии — орган.

Аналогично в реальном мире христианские паломники, побывавшие в монастыре св. Екатерины на Синае, порой носили значок с ее пыточным колесом или просили вышить этот знак на своих одеждах. Для святого атрибут — это своего рода герб. Поэтому мантии, украшенные колесами или башнями, конечно, не могут не напоминать амуницию или одежды рыцарей, на которые порой наносили их гербы или другие геральдические знаки [172] Bicci 2016. P. 329–330, 336; Hablot 2018. См. также: Alexandre-Bidon 1998. P. 1171–1172.

. Екатерина и Варвара не держат свои атрибуты, поскольку, в отличие от других дев, их руки заняты — они общаются с божественным Младенцем. Однако дело не только в этом: колеса и башни, вышитые на роскошных мантиях, помогают выделить их из числа прочих мучениц, показать их особую роль как главных небесных заступниц [156].

Архитектурное богословие

Брошь в форме пыточного колеса — это атрибут святой, ставший частью костюма. Но был еще один, родственный, но гораздо более важный прием. Для того чтобы ввести в свои новозаветные сцены многочисленные ветхозаветные параллели, фламандские мастера XV в. стали активно использовать архитектурный декор. Христианская интерпретация Библии исходила из того, что в Ветхом Завете заложено предвозвестие Нового, а в Новом реализуются пророчества Ветхого. Соответственно, между ними выстраивалась сеть типологических параллелей, связывавших воедино всю историю спасения: эпоху (еврейского) закона и сменившую ее эпоху (христианской) благодати. Нa типологических сценах, которые создавались в предшествующие столетия, или на многих изображениях, которые в XV в. были выдержаны в средневековом духе, ветхозаветные типы и их новозаветные антитипы чаще всего соотносили с помощью геометрических или архитектурных рамок — словно на инфографической схеме [157, 158]. Фламандские художники-новаторы стремились уйти от столь искусственной композиции и интегрировать ветхозаветный комментарий в новозаветные сцены так, чтобы не нарушать единство изображенного пространства никакими условными приемами.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: