Михаил Майзульс - Мышеловка святого Иосифа. Как средневековый образ говорит со зрителем

- Название:Мышеловка святого Иосифа. Как средневековый образ говорит со зрителем

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Слово

- Год:2019

- Город:Москва

- ISBN:978-5-387-01549-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Майзульс - Мышеловка святого Иосифа. Как средневековый образ говорит со зрителем краткое содержание

Книга Майзульса рассказывает об облачках — «бабблах», в которые записывали реплики персонажей, о рамках, из которых они так часто пытались выбраться, о маргиналиях — причудливых, комичных, монструозных, часто абсурдных и непристойных обитателях книжных полей, о том, как средневековые читатели портили фигуры грешников и демонов и различные изображения нагого тела на книжных миниатюрах. Историю средневекового образа невозможно понять и написать, забыв о зрителе, который взаимодействовал с ним, поклонялся ему или ненавидел его.

Мышеловка святого Иосифа. Как средневековый образ говорит со зрителем - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

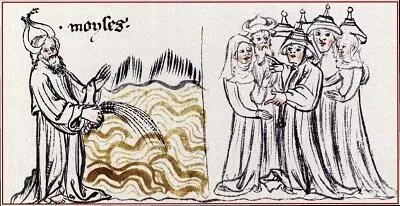

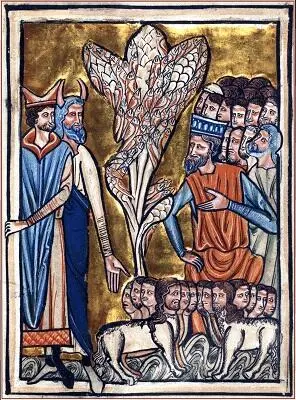

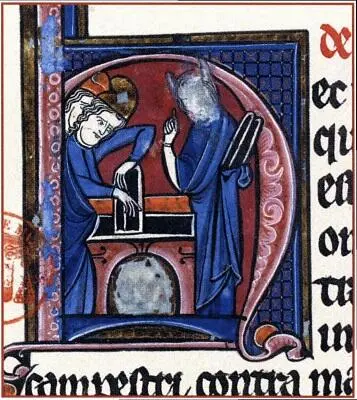

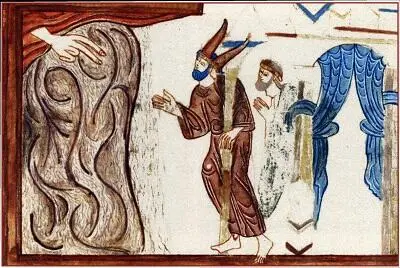

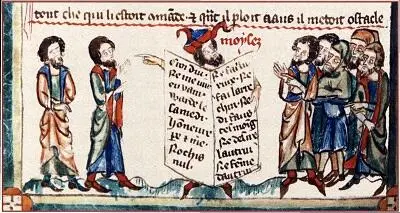

Однако по возвращении пророк обнаружил, что евреи впали в идолопоклонство и стали почитать золотого тельца. После этого он «воспламенился гневом и бросил из рук своих скрижали и разбил их под горою» (32:19). Тогда он, по велению Господа, сам изготовил две каменные таблички и с ними во второй раз поднялся на гору, где Господь снова продиктовал ему заповеди. После сорока дней и сорока ночей на вершине горы Моисей, осененный божественной благодатью, вновь вернулся к израильтянам. В латинском переводе Ветхого Завета, который сделал Иероним, говорится, что, спустившись с Синая после общения с Господом, Моисей «не знал, что лицо его стало рогато ( et ignorabat quod comuta essetfacies sua )» (34:29). В греческом переводе (III–I вв. до н. э.) Ветхого Завета, известном как Септуагинта, в этом месте никаких рогов нет. Соответственно, нет их и в церковнославянском тексте Книги Исход, который был переведен с греческого («И Моисей не ведяше, яко прославися зрак плоти лица его»), и в русском Синодальном переводе, сделанном в XIX в. («Моисей не знал, что лице его стало сиять лучами оттого, что Бог говорил с ним»).

Дочитается, что Иероним неверно прочел древнееврейский текст и вместо слова «сияющий» увидел там созвучное ему слово «рогатый» (еще до него, во II в. н. э., та же «ошибка» появилась у Аквилы Синопского, который сделал свой перевод Ветхого Завета на греческий). Однако, судя по всему, дело в другом.

В древнееврейском тексте в этом месте стоит крайне редкий глагол «каран», образованный от существительного «керен» — «рог». Что означало слово «каран» изначально, не совсем понятно, но позже его стали толковать как «сияние». Вероятно, стремясь описать Божью славу, осенившую Моисея после того, как он во второй раз вернулся с Синая, Иероним остановился на слове «рог» вполне осознанно. Во многих ближневосточных культурах, влияние которых заметно в Ветхом Завете, рога могли олицетворять величие, мощь и силу. То, что Моисей спустился с Синая «рогатым», значило, что он был исполнен небесной славы [183] Smeets 1996; Römer 2009; Bertman 2009; Dittmar 2013. P. 326–327.

. Латинский перевод, сделанный Иеронимом, пользовался колоссальным авторитетом и со временем стал основной версией Библии, которая использовалась на средневековом Западе. В XI в. появились первые изображения, на которых метафора, использованная Иеронимом, была визуализирована буквально. На голове Моисея возникли рога. Причем его стали изображать рогатым даже в тех сценах, что хронологически предшествовали восхождению на Синай. Если следовать тексту Книги Исход, то ни во время противостояния с фараоном, который не хотел отпускать израильтян из Египта, ни во время перехода через Красное море рогов (сияния) у него еще не было. Однако в средневековой иконографии рога превратились в главный иконографический атрибут Моисея — такой же, как ключи апостола Петра или власяница Иоанна Крестителя.

Несмотря на то, что в ту же эпоху Сатану и демонов тоже стали изображать рогатыми, сходство пророка и князя тьмы, видимо, почти никого не смущало. Во многих средневековых текстах «двурогая» митра, какую носили епископы, уподоблялась рогам Моисея [184] Mellinkoff 1970. P. 94–106.

[167]. А сам Моисей в христианском богословии и иконографии не только олицетворял еврейский закон, но и служил одним из ветхозаветных типов Христа [168 а, б], в Польше во времена Казимира III Великого (1333–1370) чеканились денары с изображением государя в короне и с рогами. Около 1360 г. рогатый король был изображен на гербе Добжинской земли, которую Казимир в 1343 г. присоединил к своим владениям. По одной из версий, этот необычный образ должен был уподобить государя пророку Моисею, и в нем, конечно, не видели ничего демонического [185] Grzçda, Walczak 2017. P. 16–17, Fig. 5.

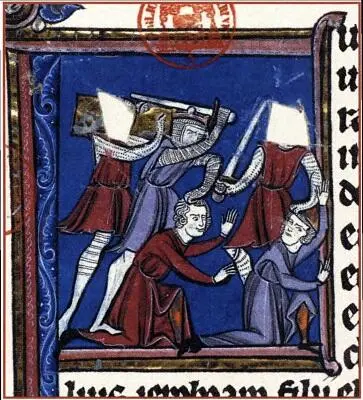

. А самого Моисея часто изображали с рогами и с нимбом — как христианского святого. Эти знаки были вполне совместимы. Нa некоторых средневековых изображениях лицо рогатого Моисея было целенаправленно выскоблено или как-то еще повреждено [169 а, б]. Мы точно никогда не узнаем, кто это сделал и почему. Можно лишь предположить, что кто-то из зрителей по ошибке принял его за беса или атаковал как иудея.

Ведь с XII в. в иконографии появляется множество сцен, где иудеи демонизируются, а ветхозаветные праведники и иудеи-«богоборцы» или «богоубийцы» предстают в похожем обличье (остроконечные шапки, бороды и пр.) [186] Strickland 2003. P. 106–107. См. также: Lipton 2014.

. Хотя в Вульгате было прямо сказано, что Моисей спустился с Синая рогатым, многие средневековые мастера, рисуя пророка, стремились уйти от буквальной визуализации этих слов.

Интервал:

Закладка: