Михаил Майзульс - Мышеловка святого Иосифа. Как средневековый образ говорит со зрителем

- Название:Мышеловка святого Иосифа. Как средневековый образ говорит со зрителем

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Слово

- Год:2019

- Город:Москва

- ISBN:978-5-387-01549-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Майзульс - Мышеловка святого Иосифа. Как средневековый образ говорит со зрителем краткое содержание

Книга Майзульса рассказывает об облачках — «бабблах», в которые записывали реплики персонажей, о рамках, из которых они так часто пытались выбраться, о маргиналиях — причудливых, комичных, монструозных, часто абсурдных и непристойных обитателях книжных полей, о том, как средневековые читатели портили фигуры грешников и демонов и различные изображения нагого тела на книжных миниатюрах. Историю средневекового образа невозможно понять и написать, забыв о зрителе, который взаимодействовал с ним, поклонялся ему или ненавидел его.

Мышеловка святого Иосифа. Как средневековый образ говорит со зрителем - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

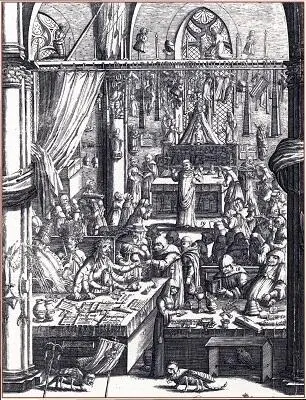

Вторые, поощряя подобное благочестие, на деле потворствуют заблуждению. Когда началась Реформация, вотивы, конечно, не были в центре полемики между католиками и протестантами. Тем не менее лютеране и кальвинисты, которые отвергали католический культ образов как поклонение мертвой материи и с разной степенью радикальности требовали очистить храмы от изображений, были единодушны в том, что ex-voto — это одна из порочных папистских практик. В 1605 г. неизвестный мастер из Нидерландов выпустил полемическую гравюру, на которой высмеивалось католическое богослужение. Над алтарем, за которым служат клирики самой отталкивающей и монструозной наружности, висят горы вотивов. На протестантский взгляд, они ясно указывали на то, что католики погрязли в идолопоклонстве и слепом ритуализме [361] Koerner 2004 b. P. 47–50, Fig. 12–13; Jacobs 2013. P. 64–65, Fig. 25.

[299]. Католики в ответ возразили бы, что ex-voto — это лишь свидетельства совершенных чудес. Им никто не молился, не приписывал чудотворной силы и, в отличие от паломнических значков, видимо, не использовал как амулеты. В эпоху Контрреформации Иоанн Моланус в трактате «О священных картинах и образах», который должен был сформулировать актуальную на тот момент католическую теорию образа и дать отпор протестантской критике, кратко упомянул о вотивах. Он объяснял, что восковые или серебряные ноги и руки по своему статусу находятся на полпути между священными образами и мирским, профанным искусством [362] Molanus 1843. Col. 116–117.

. эпоху Реформации и Контрреформации не только протестанты, но и некоторые католические богословы стали смотреть на груды вотивов с сомнением и осуждением. Они видели в них опасную почву для суеверий и низкий народный культ, который устанавливает свои правила в священном церковном пространстве. В 1582 г. кардинал Франческо Боссио, отправившийся с инспекцией по Генуэзской епархии, потребовал очистить лигурийские церкви от неподобающих вотивов и прочих странных даров: флагов, оружия, моделей кораблей, засушенных змей… В Лаванье в часовне, где хранился считавшийся чудотворным образ Мадонны дель Понте, висело чучело крокодила. Его в 1566 г. привезли местные моряки, которые во время плавания по Нилу чудом спаслись из его пасти. И в конце XIX в. крокодил все еще был на месте [363] Garnett, Rosser 2018. P. 56–57.

.

Культ, вышедший из берегов

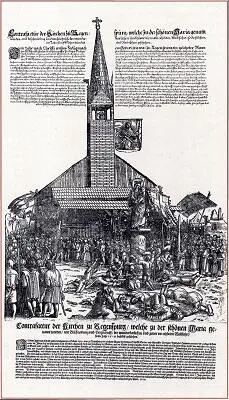

Деревянная часовня с двускатной кровлей. Низкая дверь, за которой в глубине видна икона Богоматери с Младенцем. Огромная толпа горожан и крестьян, которые пытаются протиснуться внутрь. У многих в руках косы, серпы, кадушки, блюда, горшки и прочие инструменты или домашняя утварь. Справа юноша несет огромную свечу выше человеческого роста.

Позади него — несколько клириков и процессия женщин. Справа и слева над входом в часовню висят десятки таких же серпов, корзин, топоров, горшков, чьих-то четок, сапог и прочих даров, которые принесли Богоматери. А по обе стороны за часовней видны какие-то развалины. Перед нами гравюра Михаэля Остендорфера, на которой он изобразил толпы паломников, в 1519 г. внезапно устремившихся в Регенсбург, чтобы припасть к образу «Прекрасной Марии» ( Schöne Maria ) [364] Бельтинг 2002. C. 503–508; Freedberg 1989. P. 100–104, 109, 141–142; Wood 1992; Wood 2011. P. 213–214.

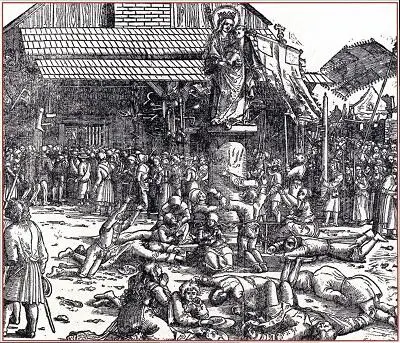

[З00 а, б]. Руины позади церкви — это остатки гетто, обитатели которого только что были изгнаны из города. Религиозная вражда с (демонизированным) соседом — плодотворная почва не только для мифотворчества на его счет, но и для создания новых культов: вокруг святынь, которые он (якобы) осквернил, невинных душ, которых он (якобы) замучил, или вокруг любых символов, демонстрирующих его поражение. Еврейская община Регенсбурга, состоявшая где-то из пяти сотен человек, давно балансировала на грани изгнания. Местные католики, как и во многих городах Священной Римской империи, обвиняли евреев-ростовщиков в эксплуатации, подозревали соседей-иноверцев в убийстве христианских детей и ходатайствовали о том, чтобы сделать свой город judenfrei . Однако регенсбургские иудеи находились под прямым покровительством императора Максимилиана I, который, само собой, защищал их не из филантропических соображений, а за солидные поступления в звонкой монете. Однако 13 января 1519 г. император умер, и 21 февраля городской совет постановил изгнать всех евреев из города — им было дано два часа, чтобы забрать все из синагоги, и пять дней, чтобы самим убраться. Чтобы они не смогли вернуться, гетто было решено снести, еврейское кладбище — срыть, а на месте синагоги — в знак торжества Христова Закона над Законом Моисея — воздвигнуть часовню. Пока рушили синагогу, с каменщиком по имени Якоб Керн случилась беда: он оказался погребен под рухнувшими обломками. Когда его раскопали, казалось, что ничто уже ему не поможет. Однако его жена обратилась с молитвой к Деве Марии, и, как разнесла молва, Керн внезапно пошел на поправку и быстро вернулся в строй разрушителей. На месте снесенной синагоги воздвигли деревянную часовню. И туда из другой капеллы перенесли старинный образ Девы Марии с Младенцем (XIII в.), которому приписали спасение каменщика. За первым чудом, как утверждали, последовали другие, и вскоре в Регенсбург потянулись паломники. Первого июля папа Лев X даровал всем, кто придет поклониться «Прекрасной Марии», отпущение грехов сроком на сто дней. Паломничество — это не только личный порыв, но и настоящая индустрия, требовавшая организации и приносившая городским властям немалый доход. Самый знаменитый местный живописец Альбрехт Альтдорфер, сохранив основные черты старинной иконы, создал новый образ «Прекрасной Марии», выдержанный уже в современном вкусе. А с него стали делать гравюры на дереве и паломнические значки, которые, разлетаясь по германским землям, привлекали новых паломников. Перед входом в часовню установили еще один образ Богоматери — статую, созданную в 1516 г. местным скульптором Эрхардом Хайденрайхом. В отличие от других культовых образов, которые обычно стояли на алтарях или в архитектурных нишах, эту фигуру водрузили на колонну, поставленную на улице. На гравюре Остендорфера видно, как паломники, уверовав, что она тоже является чудотворной, падают перед ней ниц и обхватывают колонну руками. Один из пилигримов, насадив на шест шляпу, тянется вверх, чтобы ткань коснулась каменного подола Мадонны и через прикосновение «впитала» скрытую в нем энергию. Kак и другие паломники того времени, люди, десятками тысяч стекавшиеся к «Прекрасной Марии», хотели не только ей помолиться, но и увезти с собой что-то на память, приобрести небольшое изображение, запечатлевшее облик святыни. Городской совет наладил для них производство значков с фигурой Богоматери. Они воспринимались не просто как «сувенир», но и как амулет, в котором запечатлена частица спасительной силы оригинального образа. Только в 1520 г. было продано 9763 значка из серебра и 109 189 — из керамики. Каждому по возможностям. На гравюре Остендорфера видно, что паломники устремлялись к Деве Марии не с пустыми руками, а с дарами. Но несли в основном не привычные ex-voto (свечи или анатомические фигуры), а инструменты и домашнюю утварь, которая в огромном количестве развешана над входом в часовню. Возможно, эти вилы, топоры и другие орудия были как-то связаны с приключившимися несчастьями (как в других святилищах излечившиеся от увечий оставляли свои костыли). Однако корзины и прочая утварь скорее говорят, что паломники приносили Деве Марии предметы, символизировавшие их ремесло, те занятия, которые они оставили, чтобы поклониться чудотворному образу. Многие культы Средневековья возникали столь же внезапно, как паломничество в Регенсбург, а горы вотивных даров были обычным делом во многих святилищах. Тем не менее экзальтация, вдруг овладевшая десятками тысяч человек, и экзальтированные формы, которые приняло их благочестие (толпы, которые падали ниц перед статуей и якобы даже вокруг нее танцевали), вызвали отторжение у многих современников. Причем не только у убежденных критиков Римской церкви, и так обличавших католический культ образов как идолопоклонство, Альбрехт Дюрер, у которого был экземпляр гравюры Остендорфера, оставил на нем осуждающий комментарий: «Это наваждение, охватившее Регенсбург и противоречащее Священному Писанию, было попущено епископом ради земных благ. Бог да поможет нам не причинять его дорогой Матери столько бесчестья». Историк и теолог Себастьян Франк сетовал на то, что паломники ползали вокруг часовни на коленях словно «околдованные… одержимые или безумные». А реформатор Мартин Лютер и вовсе потребовал снести капеллу и заклеймил чудеса, которые якобы творила «Прекрасная Мария», как козни дьявола [365] Wood 1992. P. 89–90.

. Хотя на колонне в Регенсбурге стояла статуя Богоматери, экстатические моления вокруг нее слишком напоминали поклонение языческим идолам или пляски вокруг золотого тельца, каким предались древние израильтяне, пока Моисей беседовал с Богом на горе Синай (Исх. 32) [301].

Интервал:

Закладка: