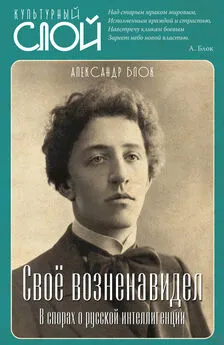

Александр Блок - Своё возненавидел. В спорах о русской интеллигенции

- Название:Своё возненавидел. В спорах о русской интеллигенции

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2022

- Город:Москва

- ISBN:978-5-00180-631-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Блок - Своё возненавидел. В спорах о русской интеллигенции краткое содержание

На фоне катастрофических событий рубежа веков возникали обоснованные сомнения и вопросы о сути и роли русской интеллигенции, претендовавшей на роль общественной совести, нравственного камертона и лидеров общественного развития. Сегодня эти споры и статьи наших мыслителей о русской интеллигенции актуальны, как никогда. И сколь же злободневно звучат тезисы, написанные более ста лет назад.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

Своё возненавидел. В спорах о русской интеллигенции - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Столь однобокий подход был еще более-менее приемлем в середине и второй половине XIX века на фоне увлечения позитивизмом, идеей прогресса, либеральных реформ. Однако к рубежу веков нарастала реакция, позитивизм сдавал свои позиции, а вера в идею прогресса и прекрасного «завтра» угасала.

«Никогда еще не было такого разочарования в научности, такой жажды иррационального. Ныне и позитивизм признают дурной метафизикой, и в научности самой науки готовы усомниться. Повсюду есть глубокая неудовлетворенность рационализмом и стремление освободить иррациональное в жизни» – это цитата из работы Бердяева «Смысл творчества».

Далее в этом же труде философ дает характеристику позитивизма через его отношение к человеку: «Позитивизм был крайним выражением стремления не только постигнуть мир внешним путем, уходящим как можно дальше от внутреннего человека, но и самого человека поставить в ряд внешних вещей мира».

Он пишет далее, что кризис позитивизма обращает человеческое сознание к сокровенным дорационалистическим истокам и связывает этот кризис с усилением религиозных мистических исканий, с распространением сектантства в самых разных слоях русского общества – от крестьянства до императорской семьи, с оккультными увлечениями.

Нарастание мистических исканий связано с кризисом официального православия, с языческим космизмом, сохранившимся к началу ХХ века в качестве обрядовой составляющей православия народного.

«В ренессансе был элемент антиперсоналистический. Языческий космизм, хотя и в очень преображенной форме, преобладал над христианским персонализмом» – пишет Бердяев в работе «Русская идея».

На фоне этого возникали обоснованные сомнения и вопросы о сути и роли русской интеллигенции, по-прежнему претендовавшей на роль общественной совести, нравственного камертона и лидеров общественного развития. Особенно эти настроения усилились на фоне русской революции 1905–1906 годов, в которой интеллигенция подчас играла сомнительную роль.

Наиболее ярким выражением этой необъявленной дискуссии стал сборник «Вехи», вышедший в 1909 году и сразу получивший огромный общественный резонанс. Популярность его была столь велика, что он выдержал еще четыре переиздания и остался одним из наиболее ярких литературно-общественных явлений Серебряного века.

Сразу же после своего появления сборник вызвал шквал критики и яростные споры.

Ни до, ни после «Вех» не было в России книги, которая вызвала бы такую бурную общественную реакцию и в столь короткий срок (менее чем за год!) породила бы целую литературу, которая по объему в десятки, может быть, в сотни раз превосходит вызвавшее ее к жизни произведение… Лекции о «Вехах» и публичные обсуждения книги собирали огромные аудитории. Лидер партии кадетов Милюков совершил даже лекционное турне по России с целью «опровергнуть» «Вехи», и недостатка в слушателях он, кажется, нигде не испытывал.

В.И. Ленин назвал «Вехи» «энциклопедией либерального ренегатства» и «сплошным потоком реакционных помоев, вылитых на демократию».

Официальная советская критика и современные представители коммунистических течений дали этому сборнику крайне негативную оценку:

«…пресловутый сборник статей либерально-октябристской профессуры и интеллигенции, вышедший в эпоху реакции, в 1909 г.… В этом сборнике оплевывалась революционная деятельность интеллигенции в прошлом, революционеры третировались, как худшие враги страны и народа… В свое время «Вехи» встретили резкий отпор со стороны революционных кругов, в первую голову, разумеется, со стороны нашей партии».

Причина столь бурной реакции общества была в том, что семеро авторов сборника выразили в развернутых статьях свое видение русской интеллигенции и ее общественной роли, нарисовали портрет «типичного» интеллигента, очень и очень далекий от того благостно-героического образа, который был привычен русскому обществу. Авторы не стремились унижать или судить. Они просто ставили вполне обоснованные вопросы и подвергали сомнению «незыблемое» убеждение образованной части общества в том, что интеллигенция имеет право и должна претендовать на ту мессианскую роль, которую она сама себе избрала.

Сборник породил целую литературную традицию. Мыслители различных убеждений, представители всех партий подхватили волну дискуссий, с энтузиазмом в диспут включились даже далекие от политики литераторы, такие, как Александр Блок, Андрей Белый. А замечательный мыслитель и публицист Василий Розанов горячо приветствовал выход сборника, так как идеи его авторов были достаточно близки к его взглядам, выражаемым не менее смело и ярко в небольших газетных и журнальных заметках.

С той поры споры о роли интеллигенции в нашем обществе не утихают. Да и само понятие «интеллигент» стало чем-то сугубо российским, чью суть невозможно адекватно передать ни на каком другом языке.

Сегодня эти споры и статьи наших мыслителей о русской интеллигенции актуальны, как никогда. И сколь же злободневно звучат тезисы, написанные более ста лет назад.

«Из противоречий соткана душа русской интеллигенции, как и вся русская жизнь, и противоречивые чувства к себе возбуждает… Рядом с антихристовым началом в этой интеллигенции чувствуются и религиозные высшие потенции, новая историческая плоть, ждущая своего одухотворения. Это напряженное искание Града Божия, стремление к исполнению воли Божией на земле как на небе, глубоко отличаются от влечения мещанской культуры к прочному земному благополучию» (Николай Бердяев).

«Проклятые вопросы» Достоевского в условиях стремительно меняющейся жизни, духовного кризиса и кризиса официальной церковной доктрины, в атмосфере декаданса и предощущения катастрофы, глобального перелома стали знаковыми для эпохи. В них – ее суть, даже в своем роде, духовный диагноз.

«… основным проявлением интеллигентского сознания, приводящим его к крушению, является рационалистический утопизм, стремление устроить жизнь по разуму, оторвав ее от объективных начал истории, от органических основ общественного порядка, от животворящих святынь народного бытия»;

«… когда, увлекаясь своим полетом, мысль человеческая отрывается от своих жизненных корней, когда она стремится сама из себя воссоздать всю деятельность, заменив ее органические законы своими отвлеченными требованиями, тогда вместо того, чтобы быть силой созидательной и прогрессивной, она становится началом разрушительным и революционным» (П. Новгородцев).

Не это ли произошло в 1917?

Михаил Осипович Гершезон. Карандашный набросок работы В. Ходасевича

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Денис Сдвижков - Знайки и их друзья. Сравнительная история русской интеллигенции [litres]](/books/1144283/denis-sdvizhkov-znajki-i-ih-druzya-sravnitelnaya-i.webp)