Андреа Ди Микеле - Меж двух мундиров. Италоязычные подданные Австро-Венгерской империи на Первой мировой войне и в русском плену

- Название:Меж двух мундиров. Италоязычные подданные Австро-Венгерской империи на Первой мировой войне и в русском плену

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2022

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-00165-426-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андреа Ди Микеле - Меж двух мундиров. Италоязычные подданные Австро-Венгерской империи на Первой мировой войне и в русском плену краткое содержание

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Меж двух мундиров. Италоязычные подданные Австро-Венгерской империи на Первой мировой войне и в русском плену - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

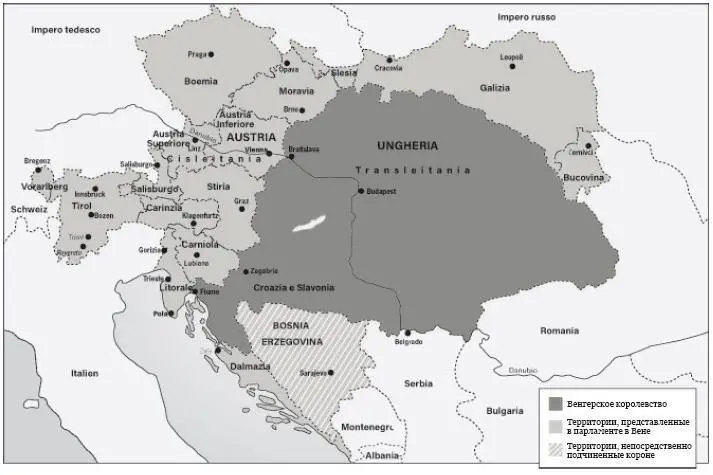

Венгры представлялись единственными, кто предлагал прочную основу для государственного союза, учитывая раздробленность славянского мира, разделенного на чехов, словаков, поляков, рутенов, хорватов, словенцев, сербов. Соглашение, или компромисс (Ausgleich) 1867 г. признал особый статус венгров, приравненный к статусу немцев, и создал Двуединую монархию (Doppelmonarchie), институциональную структуру, остававшуюся почти неизменной до момента распада империи. Монархия теперь становилась Австро-Венгерской, основанной на союзе двух независимых государств с равными прерогативами, которыми правил один и тот же государь – император Австрийский и король Венгерский. Каждое государство имело свой собственный парламент и свое правительство и независимо осуществляло большинство своих полномочий, делегируя трем общим министерствам управление иностранными делами, обороной и общим налогообложением. В десятилетнем соглашении между двумя сторонами была установлена квота финансирования каждой из них для покрытия общих расходов [14] Капп. Storia dell’impero cit. Р. 410 и далее.

. Это породило сложную и оригинальную конституционную структуру, которую нельзя было назвать федерацией, потому что не существовало высшего органа для двух государств, как нельзя было назвать и конфедерацией, так как ее компоненты не имели суверенитета. В последующие десятилетия напряженность между Австрией и Венгрией не ослабевала из-за различных толкований Соглашения, но в целом оно гарантировало достаточную внутреннюю стабильность в последние полвека жизни империи, переименованной после 1867 г. в Австро-Венгрию.

Однако это не стало решением проблем национальных требований: был удовлетворен только венгерский вопрос, наиболее дестабилизировавший государство, что продемонстрировала революция сорок восьмого года. Положение других меньшинств не улучшалось, но, напротив, ухудшалось, будучи обусловленным немецким господством в Цислейтании (так официально назвали Австрию, имея ввиду территории к западу от реки Лейта) и венгерским господством в Транс-лейтании (т. е. Венгрии, территории, находившиеся к востоку от той же реки).

Две страны, будучи объединенными в добровольный союз, состояли из обширных территорий, где продолжало проявляться множество национальных трений [15] Ara. Il problema cit. Р. 140 и далее.

. В Венгрии только половина жителей говорила на мадьярском языке – остальные ее жители (хорваты, немцы, румыны, рутены, поляки, словаки, сербы, словенцы) помещались новой институциональной структурой в подчиненное состояние. В то время как Австрия провозгласила себя многонациональным государством, признавая языковые права своих подданных, Венгрия заявила себя государством национальным, не беря в расчет население, говорящее на других языках. В последующие десятилетия она повела агрессивную политику мадьяризации, обострившую национальные конфликты. Венгерский язык был введен в качестве обязательного в начальных школах, а институциональные и культурные пространства для выражения интересов других народов постепенно сокращались. Дуализм власти усиливал положение венгерского меньшинства, но в ущерб всем остальным. Это, впрочем, создавало относительно крепкий порядок, разрушившийся только из-за Первой мировой войны, но который основывался на немецком господстве в Цислейтании и на венгерском в Транслейтании, таким образом предотвращая превращение империи в действительно многонациональную институциональную реальность.

2. Австрийские итальянцы

К середине XIX в. около пяти с половиной миллионов итальянцев составляли важную часть габсбургской мозаики. Это была значительная составляющая империи не только с количественной, но и с экономической и культурной точки зрения. Среди всех народов монархии австрийские немцы обнаруживали только среди итальянцев, кроме, разумеется, как в своей среде, настоящих представителей Kulturnation, т. е. нации с солидным историческим и культурным багажом. Но итальянское присутствие было вовсе не однородным, будучи распределенным по широкой территориальной полосе, которая извивалась с запада на восток, включая регионы с разными экономическими, социальными и демографическими характеристиками и судьбой.

Австро-Венгерская империя, 1867–1918 гг.

Исторические моменты, когда земли, населенные итальянским населением, стали частью многонациональной империи, были, в самом деле, разными. Австрийское Приморье с одной стороны, с Триестом, графством Торица и Градишкой и маркграфством Истрия, и регион Трентино с другой, на протяжении веков входили в зону влияния Габсбургов. Ломбардия же (Миланское и Мантуанское герцогства) перешла во владение Австрийского дома только в начале XVIII в. Этот переход произошел еще позднее для зоны Венето – упраздненной Венецианской республики – и для ее далматских владений, санкционированный только с Кампо-Формийским миром 1797 г. По этим причинам исторический опыт взаимодействия каждой итальянской земли с австрийской реальностью разнился, и разными были отношения, установившиеся между италоязычными окраинами и германским центром. Если в районах самой ранней принадлежности к империи установились прочные связи с Веной (не без напряженности, как мы увидим ниже), то этого нельзя было сказать о Венето, переданном Австрии как раз в тот момент, когда там усилилось итальянское национальное самосознание, а также и о Ломбардии, которая пережила, впрочем, золотой век реформ просвещенных монархов Марии-Терезии и Иосифа П [16] Corsini U. Gli italiani nella Monarchia asburgica dal 1848 al 1918 // Id. Problem! di un territorio di confine. Trentino e Alto Adige dalla sovranita austriaca all’accordo Degasperi-Gruber. Trento: Comune di Trento, 1994. P. 3–35.

.

Из пяти с половиной миллионов австрийских итальянцев пять миллионов проживали в Ломбардо-Венецианском королевстве, двуглавой институциональной реальности, порожденной в результате Венского конгресса с целью объединения под непосредственным контролем Габсбургов итальянских территорий с различными характеристиками [17] Meriggi M. Il Regno Lombardo-Veneto. Torino: Utet, 1987.

. Новое королевство простиралось на территории, представлявшей одну восьмую всех австрийских владений и имевшей преимущественно городской профиль: 12 из 19 крупнейших городов империи находились именно там. Ломбардия и Венето вместе с австрийскими герцогствами являлись единственными районами империи, где говорили только на одном лишь языке. Это был крупный остров лингвистического единообразия в большом многоэтническом море габсбургских владений. Но, исключая язык, различия между двумя районами были глубоки. Венето характеризовалось экономическим и политическим разрывом между роскошной Венецией и остальной, весьма бедной, территорией. Ломбардия, напротив, была одним из самых богатых регионов в империи, став поэтому объектом особого внимания со стороны австрийского правительства.

Интервал:

Закладка:

![Юджин Роган - Падение Османской империи [Первая мировая война на Ближнем Востоке, 1914–1920]](/books/1097382/yudzhin-rogan-padenie-osmanskoj-imperii-pervaya-miro.webp)