В. Горюнов - Теоретические проблемы истории архитектуры. Избранные статьи

- Название:Теоретические проблемы истории архитектуры. Избранные статьи

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005557445

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

В. Горюнов - Теоретические проблемы истории архитектуры. Избранные статьи краткое содержание

Теоретические проблемы истории архитектуры. Избранные статьи - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Анализ взглядов крупнейших теоретиков архитектуры периода эклектики (Виолле ле Дюка, Дюрана, Свиязева, Рескина, Быковского, Красовского, Морриса и других) показывает теорию архитектуры того времени как область многообразных теоретических установок, заключенных между двумя основными и противоположными направлениями: романтическим и рационалистическим. Несмотря на полярность, их объединяла одна особенность – критическое отношение к эклектике.

2. Эжен Виоле ле Дюк (1814—1879)

Плодотворным выводом теоретической мысли периода эклектики можно считать представление о противоположности и связи понятий «стиль» и «эклектизм» в архитектуре. Стиль представлялся как «порядок», обусловленный устойчивой системой форм и соответствующим ей уровнем развития строительной техники, конструктивных приемов и принципов организации функции. Отсюда типичное для классицизма «единство плана и фасада».

В период распада стиля возникает эклектизм , выражающийся в отсутствии устойчивой системы архитектурных форм. Однако именно эклектизм является условием формирования нового стиля – отсутствие стилистических норм открывает дорогу свободному развитию функционально-конструктивной стороны архитектуры, что необходимо для кристаллизации новой устойчивой системы архитектурных форм.

3. А. К. Красовский (1817—1875)

К концу периода эклектизма углубляется дифференциация внутри романтического и рационалистического направлений теории архитектуры. В рамках рационалистического направления усиливается классицистическая тенденция. А в русле романтического происходит размежевание демократической и элитарной тенденций. Эта дифференциация внутри критических по отношению к эклектике теоретических направлений имеет прямое отношение к характеристике последующего этапа в развитии архитектуры – эпохи модерна.

Специфика нового периода в истории архитектуры заключается в постепенном нарастании эклектики. Пафос архитектуры модерна направлен на критику эклектики, преодоление ее «бесстилья». Но пути стилеобразования, которые уже на практике опробывались в эпоху модерна, определились, как отмечалось выше, еще в теории периода эклектики: это рационализм , неоклассицизм , неоромантизм и, наконец, иррационализм , открывший широкий вход в архитектуру для символизма . Таким образом, направления теоретической мысли периода эклектики реализовались в эпоху модерна в актуальные направления стилеобразования в сфере архитектурной практики.

Разнонаправленные тенденции стилеобразования в эпоху модерна имели, однако, и точку схода в своей антиэклектической установке и, следовательно, в исповедывании фундаментальных идей теории модерна – идеи «стиля» и идеи «синтеза». При этом главнейшим неоспоримым средством обеспечения синтеза считалось наличие «современного» стиля. Синтез же, в свою очередь, должен был обеспечить жизнесуществование стиля. Не трудно заметить, что перед нами двуединая идея «стиля – синтеза». Эти две стороны гипотетической модели искусства будущего настолько слились, что оказались взаимозаменяемыми, играя роль и цели, и средства ее достижения. Таким образом, архитектура эпохи модерна выросла из ортодоксального эклектизма, преобразуя его метод. Именно антиэклектический вектор всех направлений архитектуры эпохи модерна придавал ей единство.

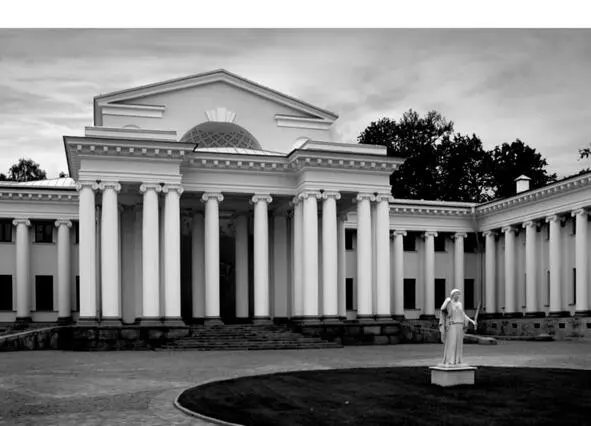

4. И. А. Фомин. Дача А. А. Половцова на Каменном острове. Петербург. 1911—1912

Понятие «антиэклектическое движение» соответствует широкому значению термина «модерн», характеризуя также и те явления, которые традиционным понятием «модерн» не охватывались. Например, мало общего в теоретическом генезисе и проектной практике «Чикагской школы» и английского «Движения искусств и ремесел», между, так называемым, «неорусским стилем» и русским неоклассицизмом, но их объединяет безусловная антиэклектическая направленность. Кроме того, необходимо отметить и взаимопроникновения, взаимосвязи этих разнонаправленных тенденций: на практике архитектура английского эстетизма в поздний период предлагала варианты эстетизации рациональной формы, а русская неоклассика приобрела неоромантические черты, апеллируя не к классицизму как таковому, а к его национальному варианту.

Как мы сказали, наряду с противостоянием основных архитектурных направлений эпохи модерна имело место их активное взаимодействие. Отсюда такое обилие современных дефиниций архитектуры эпохи модерна, например, «рационалистический модерн», «классицизирующий модерн» и другие. Попробуем показать, что подобные широко бытующие в современной научной литературе, определения памятников архитектуры эпохи модерна весьма уязвимы. При подобном определении в объекте подразумевается наличие двух групп качеств, относящихся, положим, к рационализму и, соответственно, к модерну. Априори следует, что это не одно и то же. Так же и в случае с «северным модерном». При конкретном описании памятника признаки рационализма, романтизма или неоклассицизма определяются без труда – они очевидны. А вот, признаки так называемого «модерна» не поддаются в таком случае выявлению. Проделайте такой опыт с рядом памятников, и вы убедитесь – то, что остается на долю «модерна», относится к признакам других направлений архитектуры эпохи модерна. А сам «модерн» остается неуловимой фигурой, не имеющей инварианта, не существующей как плод формальной системы стилистических приемов. Поэтому представляется чрезвычайно важным, определяя архитектуру конца XIX – начала XX века, говорить не об «архитектуре модерна», а об архитектуре эпохи модерна , подразумевая всё ее стилистическое разнообразие в известных временных границах.

Предлагаемая типология, как и всякая другая, остается в определенной мере относительной. Но вместе с тем она дает тот понятийный каркас, который позволяет применить к архитектуре этого периода единый принцип изучения. Одним из важнейших признаков типологизации подобного рода является ее системность. В данном случае остается возможность при классификации модерна избежать набора признаков в тех или иных сочетаниях и создать систему, построенную по принципу притивоположностей: рационализм – иррационализм, неоклассицизм – неоромантизм, то есть систему координат, в которой может быть определен любой памятник эпохи модерна.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Татьяна Забалуева - Всеобщая история архитектуры и строительной техники [Учебник. В 3 частях. Часть 1. История архитектуры и строительной техники Древнего и античного мира]](/books/1089140/tatyana-zabalueva-vseobchaya-istoriya-arhitektury-i-s.webp)