Михаил Покровский - Критика русской истории. «Ни бог, ни царь и ни герой»

- Название:Критика русской истории. «Ни бог, ни царь и ни герой»

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-00180-344-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Покровский - Критика русской истории. «Ни бог, ни царь и ни герой» краткое содержание

Описание традиционных «героев» русской историографии занимает видное место в творчестве Михаила Покровского: монархи, полководцы, государственные и церковные деятели, дипломаты предстают в работах историка в совершенно ином свете – как эгоистические, жестокие, зачастую ограниченные личности. Главный тезис автора созвучен знаменитым словам из русского перевода «Интернационала»: «Никто не даст нам избавленья: ни бог, ни царь, и не герой . ». Не случайно труды М.Н. Покровского были культовыми книгами в постреволюционные годы, но затем, по мере укрепления авторитарных тенденций в государстве, попали под запрет. Ныне читателю предоставляется возможность ознакомиться с полным курсом русской истории М.Н. Покровского-от древнейших времен до конца XIX века.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Критика русской истории. «Ни бог, ни царь и ни герой» - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Все это вместе взятое наводит автора на благочестиво-монархическое размышление, одно из первых этого рода в русской литературе. «Пишет апостол Павел: всякая душа властям повинуется, ибо власти поставлены от Бога; земным естеством царь подобен всякому другому человеку, властью же, принадлежащей его сану, выше, как Бог. Сказал великий Златоуст: кто противится власти, противится Закону Божьему, – князь потому носит меч, что он Божий слуга».

Как видим, событие 28 июня 1175 года очень мало похоже на то, что происходило в Петербурге 11 марта 1801 года. Там был офицерский заговор, находивший себе, правда, поддержку в общественном мнении всего дворянства, но безразличный для массы населения и в самом Петербурге, и во всей России. Тут мы имеем дело с настоящей народной революцией, полным подобием событий 1068 и 1113 годов в Киеве. Летописец недаром счел нужным напомнить о непротивлении княжеской власти непосредственно после рассказа о городском бунте – он хорошо понимал, против кого был направлен бунт. Убийство верховного главы княжеской администрации было лишь сигналом к низвержению этой администрации вообще, и есть все основания думать, что челядинцы князя Андрея были правы, когда апеллировали к сочувствию владимирцев. Не отрицает летописец и фактических оснований для народного движения. Обид было много, и злоупотребляли княжеским мечом достаточно, но не во внешних войнах, как бывало в старину, а во внутреннем управлении. Самовластие Андрея выражалось, таким образом, не только в том, что он изгнал «передних бояр», что простому народу могло быть даже приятно. От этого самовластия тяжело доставалось всей народной массе.

Управление Боголюбского было одной из первых систематических попыток эксплуатировать эту массу по-новому: не путем лихих наездов со стороны, а путем медленного, но верного истощения земли «вирами и продажами». По результатам новый способ нисколько не уступал старому: владимирцы, познакомившиеся с ним по двукратному опыту – сначала при Андрее, потом при его племянниках Ростиславичах, – метко определили образ действия этих последних, сказав, что они обращаются со своим княжеством, «точно с чужой землей». Владимирцы никак не хотели признать этого нового порядка. Два года спустя после низвержения Андрея, во Владимире вспыхнула новая революция, Ростиславичи, в свою очередь, были свергнуты, и горожане добились от своего нового князя формальной казни своих ворогов: племянники Боголюбского были ослеплены (по некоторым данным, фиктивно, только чтобы успокоить волновавшийся народ), а их союзник и покровитель, рязанский князь Глеб, уморен в тюрьме. Но истребление представителей нового порядка не могло устранить причин, его создавших. Опустошив все вокруг себя своей хищнической политикой, древнерусский город падал, и никто не мог задержать этого падения.

Еще до смерти Андрея Юрьевича, во время знаменитой киевской осады 1169 года, первый город русской земли защищали торки и берендеи, отряды нанятых князем Мстиславом степных наездников. Когда они изменили, город больше держаться не мог, и киевлян постигла участь, какой они всегда так боялись: они сами стали «полоном». Тысячи пленников и в особенности пленниц потянулись из города-завоевателя на невольничьи рынки, куда он сам столько доставил живого товара в прежние века. Но с разгромом Киева опустошенный юг потерял всякий интерес и значение: номинальный победитель Киева князь Андрей Юрьевич (под его стягом шла рать, разграбившая «мать городов русских») на юг не поехал: ему гораздо привлекательнее казалась новая система княжеского хозяйничанья, укреплявшаяся на Севере.

Своеобразные формы военно-торговой республики еще три столетия продержались на Северо-Западе: Новгород в своих огромных колониях нашел неисчерпаемый источник «товара», а в тесной связи с Западной Европой – новые организационные средства. В остальной России неизбежно должен был продолжаться медленный процесс перегнивания старой хищническо-городской культуры в деревенскую. Там все способы производства оставались старые, только продукты, прежде захватывавшиеся бесцеремонной рукой, куда она только могла достать, нередко вместе с производителями, теперь оставались дома.

Новгород со Псковом и здесь представляли исключение. В них достаточно был развит местный обмен, и город являлся уже не только в роли хищника (хотя эта роль и тут оставалась господствующей). В остальной России город жил самостоятельной жизнью, мало заботясь об окружавшей его сельской Руси. «Русская правда», подробно разрабатывая вопросы о «товаре», о деньгах, о росте, чрезвычайно мало говорит о земле – так мало, что некоторые исследователи находили возможным утверждать, будто «Правда» вовсе «не содержит в себе постановлений о приобретении или отчуждении земли». В действительности «Правда» о земле говорит 4 раза, тогда как о росте (процентах) в ней содержится 23 постановления (в наиболее полных списках), о холопах – 27. Насколько рабовладелец чаще выступал на древнерусском суде сравнительно с землевладельцем! Экономически чуждый деревне город был, как мы видели, и юридически отрезан от нее непереходимой стеной.

В городе были свободные люди и державное вече, в деревне – бесправные данники, которых князья «сгоняли» на войну, как пушечное мясо, можно бы сказать, если бы тогда были пушки. Этот термин «сгонять» чрезвычайно выразителен и отнюдь не случаен: в Новгородской республике он дожил до последних лет ее существования. Еще в 1430 году новгородский летописец записал: того же, лета «пригон бысть крестьянок к Новгороду город ставити». Только, когда нужны были даровые рабочие руки в большом числе, древнерусская демократия вспоминала о своих смердах. Зато и смерды мало о ней заботились и не шевельнулись, когда московский феодализм надвинулся, чтобы задавить ее остатки.

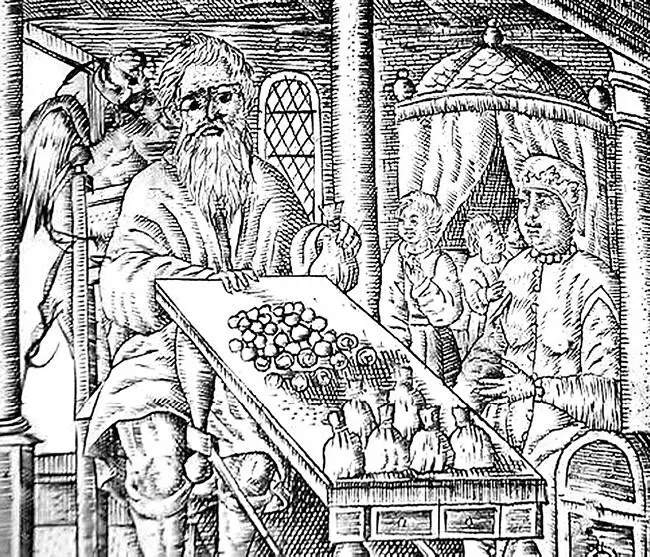

Торговец в лавке.

Гравюра XVI века

Новгород, благодаря особым условиям своего существования, пал ранее, нежели его экономическая роль была сыграна до конца. Южные города, а также и северо-восточные, поскольку они не были просто разросшимися княжескими усадьбами, были ближе к своей естественной смерти, когда пробил их последний час. Но как ни одно живое существо почти никогда не умирает вполне своею смертью, так и естественная кончина древнерусского торгового города была ускорена рядом причин, содействовавших превращению городской Руси в деревенскую. Одну из этих причин, ближайшую, давно указала литература: ею был итог борьбы со степью, закончившейся грандиозным татарским погромом XIII века.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: