Михаил Поснов - История Христианской Церкви

- Название:История Христианской Церкви

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Первое, сокращенное издание: София, 1937. Второе в изд-ве Жизнь с Богом, полное: Брюссель, 1964. Репринт: Брюссель, ЖсБ, 1988.

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Поснов - История Христианской Церкви краткое содержание

Работа известного русского историка христианской церкви давно стала классической, хотя и оставалась малоизвестной широкому кругу читателей. Ее отличает глубокое проникновение в суть исторического развития церкви со сложной и противоречивой динамикой становления догматики, структуры организации, канонических правил, литургики и таинственной практики. Автор на историческом, лингвистическом и теологическом материале раскрывает сложность и неисчерпаемость святоотеческого наследия первых десяти веков (до схизмы 1054 г.) церковной истории, когда были заложены основы церковности, определяющей жизнь христианства и в наши дни.

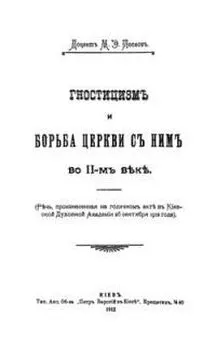

Профессор Михаил Эммануилович Поснов (1874–1931) окончил Киевскую Духовную Академию и впоследствии поддерживал постоянные связи с университетами Запада. Он был профессором в Киеве, позже — в Софии, где читал лекции по догматике и, в особенности по церковной истории. Предлагаемая здесь книга представляет собою обобщающий труд, который он сам предполагал еще раз пересмотреть и издать. Кончина, постигшая его в Софии в 1931 г., помешала ему осуществить последнюю отделку этого труда, который в сокращенном издании появился в Софии в 1937 г.

История Христианской Церкви - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

2) Праздник Благовещения Святой Марии, «Annunciatio»

— праздновался 25-го марта на Востоке и на Западе; в Испании с 656 г. 18-го декабря.

3) Праздник Преображения Господня появился на Востоке в V-ом — VII в. и праздновался 6-го августа.

4) Блаженное Успение или взятие на небо Марии (Assumptio), κοιμησις της Θεοτοκου праздновавшееся еще при императоре Маврикии (конец VI-го века) было прославлено во Иерусалиме Модестом и другими торжественными речами.

5) Праздник Креста, в честь обретения Креста Христова 14-го сентября, ведет свое начало от первой половины IV-го века и есть собственно (по Дюшену) ежегодное воспоминание обретения Честного Животворящего Креста Господня (σταυροφανεια) в связи с этим — построения, на месте обретения, Константином Великим на Голгофе базилики — Храма «Воскресения Христова» в 335 г. В этом, т. е. первом году это событие было торжественно отпраздновано Тирским Собором епископов (осудившим св. Афанасия). Историки V-го века Сократ (Сократ, Ц. История 1, 17) и Созомен (Созомен, Ц. История 2, 1) подробно рассказывают об обретении Креста Христова. Как видно, этот праздник, возникший на 3 столетия раньше взятия персами и возвращения от них Честного Креста Господня, не мог иметь никакого отношения к этому последнему событию первой трети VII-го в. Святой Крест был вывезен из Иерусалима, при папе Захарии в 614-ом г., после взятия персами Иерусалима и был снова возращен чрез 15-17 лет, при Модесте в 630 г. По сообщению монаха монастыря Св. Саввы, Антиоха Страпина, император Ираклий «со Святым Крестом» вступил в Иерусалим 21-го марта 630-го г. Значит, это событие связано или даже, именно, вспоминается на 4-ой неделе Великого Поста (а не 14-го сентября). Этим объясняется, что копты праздник Креста Господня почитают 6-го марта.

6) Праздник входа Господня во Иерусалим (неделя Ваий) установлен во Иерусалиме в IV-ом веке, как это ясно из «Путешествия Сильвии». Однако, точнее определить время его появления пока невозможно. Во всяком случае в 70-ых годах IV-го века по сообщению св. Ефрема Сирина († 379 г.), в Ефесе имела место процессия с пальмовыми ветвями. Однако, из двух поучений Иоанна Златоуста на это воскресение следует, что в Константинополе до конца 4-го в. еще не знали этого праздника. На Западе с последним воскресением пред Пасхой связывалось не радостное воспоминание входа Господня, а этот день считался траурным, как стоящий вначале страданий Господних — Passio Domini. Папа Лев Великий († 461 г.), именно с этого дня приступал к изъяснению Евангелий о страданиях Спасителя. Но вот в Испании в 6-ом веке, по свидетельству готской литургической книги Ferodn (liber ardimem), совершалось в этот день освящение пальмовых ветвей, что совпадает с Peregrinario Silviae. Следовательно, на Западе этот праздник появился только в VI-ом веке.

Почитание мучеников, святых, Пресвятой Девы Марии и ангелов.

Если поклонение Богу во Святой Троице являлось удовлетворением общей христианской потребности во спасении, то почитание святых, Пресвятой Марии и ангелов служило, так сказать, индивидуализацией христианского культа, шло навстречу конкретным, личным желаниям верующих. В основе почитания святых лежит идея морального идеала, который видели осуществленным в Пресвятой Деве, ангелах и святых. В силу этого на них смотрели как на существ, способных нам — людям помочь своим ходатайством пред Богом, потому что они могли «спострадать» нам немощным. Но не только это. Они, как подобные нам, имели силу помочь на пути к совершенствованию и вследствие своей твердой ограниченности, не на пути общего абсолютного совершенствования, где единственно «возможно» Богу — Ср. Мф. 5:48, — а в том или другом специальном отношении, одной стороной своего совершенствования, как ограниченных существ (Ср. Евр. 11:40; 12:1). Наше поклонение Богу и святым, существенно различны межде собою. Богу мы служими кланяемся в абсолютном смысле этого слова. Богу свойственна λατρεια, adoratio. Матерь Божию, ангелов, святых мы чествуем свойственным ограниченным существам поклонением, что обозначалось греками τιμητικη προσκυνησις, латинянами — veneratio.

Исходным пунктом культа святыхявляется взгляд на мученичество, как высший подвиг дерзновенного христианского исповедания, который отверзает мученикам двери рая ( Тертуллиан: «О воскресении плоти» глава XLIII, русский перевод 274-75) говорит: «Никто, удалившись от тела, не пребывает тотчас у Господа, кроме того, который для награды за мученичество посылается верою»). Мученики за христианскую веру считались достойными вечной памяти. После победы христианства над язычеством в IV-ом веке, гонения на христианскую веру прекратились, не стало больше и мучеников. Тем более возрастал авторитет и поклонение древним мученикам. Им было определено место тотчас после апостолов; мученикибыли квалифицированы и окружены ореолом героев Церкви. В общем, а иногда и конкретном смысле, их смерть ставилась в связь с основанием тех или других христианских общин, как смерть апостолов Петра и Павла в связь с основанием Римской Церкви. Имена мучеников приурочивались к определенным городам. /Евсевий проводит некоторую параллель между героями ηρωες, — имена которых связывались с известными городами, странами, — и христианскими мучениками, чествуемыми в определенных местах и городах (Praeparatio evangelica XIII, 11)/. На гробах мучеников собирались в день их кончины, который считался днем их рождения (dies natalis) в вечную жизнь; там совершались всенощные бдения и торжественные богослужения, произносились похвальные слова и речи в память мучеников (Ср. Lietzmann. Petrus und Paulus in Rom., s. 81). На гробах мучеников строились капеллы, воздвигались церкви. Из них самою знаменитою является, конечно, базилика апостолов Петра и Павла в Риме.

Отдельные праздники подобного рода, особенно чествование апостолов, встречаются еще в IV-ом веке. На Востоке, во многих местах, в течение святок, от 26-го декабря до 1-го января, чествовали святых Стефана, Иакова, Иоанна, Петра и Павла. В Риме и вообще на Западе падало воспоминание обоих апостолов на 29 июня; эту дату, в конце концов, заимствовал и Восток. Скажем подробнее. В 258 г. 29-го июня при Каллисте (257-258 г.), в Риме имело место перенесение реликвий святых Петра и Павлав Сан-Себастиано. Однако, чрез 50 лет спустя воспоминание дня 29-го июня в этом смысле было утрачено. Почти с 300 г. эту дату стали рассматривать, как день их общего мученичества(Migne. Patr. graeca XL, C. 263). Восточная практика, ни в какой мере, не соответствовала этой дате. Для Малой Азиипоказателен так называемый сирийский — в действительности из Никомидии происходящий — мартиролог, он свидетельствует, или констатирует, общий праздник для обоих апостолов 28-го декабря. О следовании этому обычаю внутри страны говорит проповедь Астерия Амассийского (Созомея. Ц. История VIII, 17). По Созомену (Uscher. Weihnachtsfest, s. 255), в Δρυς'e в Халкидоне была построена вельможею Руфином церковь в честь апостолов Петра и Павла. Наряду с этим на Востоке одновременно распространялся другой обычай — разделить апостолов и Павлу указать особый день. Так, в Каппадокии праздновали, как это видно из проповедей Григория Нисского, Петра с Иаковом, Иоанном вместе 27-го декабря, а Павла 28-го декабря. Более других настаивала на особом дне для апостола Павла Антиохийская Церковь. Еще Иоанн Златоуст в общих словах указывает на день перед 1-ым января, как праздник апостола Павла (Lietzmann. Petrus und Pau'lus, s 93). Такое же положение дел оставалось неизменным в Антиохии до начала VI-го века. В так называемом октоихе патриарха Севера следуют непосредственно за песнями первомученику Стефану, песни на святых апостолов, а потом на апостола Павла (28 декабря). Эта практика имела место и у сектантов, вышедших из Антиохийской Церкви. Напротив того, Иерусалими литургически зависимая от него Армения стояли на стороне обычаев, исходивших от сирийского мартиролога. Древний армянский Lectionar обозначает 28-ое декабря — общим праздникомПетра и Павла и признает для них только этот один праздник (за праздником первомученика Стефана 27-го декабря, следует 28-го декабря праздник в честь апостолов Петра и Павла). 29-ое июня, как праздник Петра и Павла, выявляется впервые во Иерусалиме лишь к концу VII-го века (См. изданный Кекелидзе канонар). Совершенно ясное свидетельство за то, что римская дата 29-го июня была воспринята в Константинополе, имеется от начала VII-го века от императора Ираклия (Migne. Patr. gr. XCV, C. 1005 В); по всей вероятности, празднование было усвоено на столетие раньше, например, с конца V-го века при императоре Анастасии.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: