Михаил Поснов - История Христианской Церкви

- Название:История Христианской Церкви

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Первое, сокращенное издание: София, 1937. Второе в изд-ве Жизнь с Богом, полное: Брюссель, 1964. Репринт: Брюссель, ЖсБ, 1988.

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Поснов - История Христианской Церкви краткое содержание

Работа известного русского историка христианской церкви давно стала классической, хотя и оставалась малоизвестной широкому кругу читателей. Ее отличает глубокое проникновение в суть исторического развития церкви со сложной и противоречивой динамикой становления догматики, структуры организации, канонических правил, литургики и таинственной практики. Автор на историческом, лингвистическом и теологическом материале раскрывает сложность и неисчерпаемость святоотеческого наследия первых десяти веков (до схизмы 1054 г.) церковной истории, когда были заложены основы церковности, определяющей жизнь христианства и в наши дни.

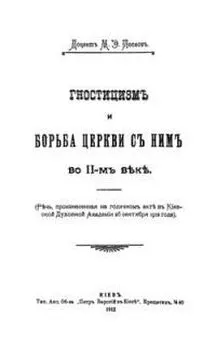

Профессор Михаил Эммануилович Поснов (1874–1931) окончил Киевскую Духовную Академию и впоследствии поддерживал постоянные связи с университетами Запада. Он был профессором в Киеве, позже — в Софии, где читал лекции по догматике и, в особенности по церковной истории. Предлагаемая здесь книга представляет собою обобщающий труд, который он сам предполагал еще раз пересмотреть и издать. Кончина, постигшая его в Софии в 1931 г., помешала ему осуществить последнюю отделку этого труда, который в сокращенном издании появился в Софии в 1937 г.

История Христианской Церкви - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Брату его преподобному Иосифу Студиту, соисповеднику за иконы, архиепископу Солунскому, в триоди принадлежат первые трипеснцы, стихири на «Господи воззвах» и седальны на те же дни 40-цы. Феофан Начертанный(† 843 г.), из Лавры св. Саввы, исповедник за иконы, епископ Никейский, написал для октоиха каноны 8-ми гласов ангелам, апостолам, усопшим и многим другим. Георгий, сначала хартофилакс св. Софии, потом митрополит Никомидии, проповедник, друг патриарха Фотия, написал для триоди канон на неделю мытаря, для минеи каноны Введения, для праздников Сретения и Благовещения и других. Митрофан, епископ Смирнский, сторонник патриарха Игнатия в его споре с Фотием, написал для октоиха троичные каноны. Иосиф Песнописец(† 883 г.), много пострадавший в течение долгой жизни за иконы, наполнил октоих до настоящего его вида покаянными канонами на понедельник и вторник, канонами Предтечи, Кресту, св. Николаю и всем святым. Из составителей гимнов еще должны быть упомянуты — Сергий Иерусалимский инок, Кассияили Икасия, едва не ставшая женою императора Феофила (829-842 г.), основательница одного из Константинопольских монастырей, — Игнатий, митрополит Никейский IX-го века, автор канона Одигитрии (на 22-ое октября; 8-го и 28-го июля), император Лев VI Мудрый; автор евангельских стихирей, император Константин VII Багрянородный († 959 г.), сын Льва VI († 916 г.), автор воскресных экзапостилариев, Симеон Метафраст(т. е. перелагатель житий святых) († 940 г.); Георгий СкилицаXI-го века, автор канонов великомученику Георгию 23-го апреля и Димитрию Солунскому 26-го октября; Иоанн, митрополит Евхаитский XI-го века, между прочим составивший каноны трем святителям по 30-ое января и Феодору Тирону.

Западные песнописцы.

На Западе история пения имела другую судьбу. В Риме в IV-ом веке была учреждена школа пения (schola cantorum), которая объединила низших клириков. IV и V-ый век являются в Западной Церкви особенно продуктивными в области составления церковных песнопений, более производительными, чем на Востоке.

Как наиболее выдающиеся западные гимнологи могут быть названы здесь следующие — Иларий Пиктавийский (Пуатиейский †367 г.), папа Дамас (366-384 г.), св. Амвросий Медиоланский († 397 г.), Блаженный Августин († 430 г.), Пруденций, Фортунат. Но латинские гимны IV-го и V-го века, как и следующих веков, не приурочены к священным воспоминаниям дня. Этому же периоду принадлежит великий гимн «Тебе Бога хвалим» надписанный в Римских богослужебных книгах именем Амвросия и Августина. По одному преданию, он был написан св. Амвросием в благодарность за окончательную победу над арианством. По другому сказанию, он был воспет вдохновенно св. Амвросием и Августином, во время крещения последнего первым, когда они стояли в источнике.

Как на Востоке (чрез Иоанна Дамаскина), так и на Западе в период VI-VIII-го в. был окончательно установлен круг богослужебных напевов. На Западе это дело приписывается папе Григорию I. По словам жизнеописателя его диакона Иоанна (IX в.), св. Григорий собрал напевы, возникшие веками в Церкви, и удалил менее ценное, а остальные исправил и восполнил недостающие; результатом его работы был новый Антифонарий. Он же основал в Риме школу певцов (Migne. Patr. latina. t. LXXV, с. 90). Из данного периода нужно вспомнить БéдуVenerabilis († 735 г.), хотя его книга «Liber hymnorum» утеряна, Павла Ворнефрида(† 790 г.), Алкуина, аббата Туринского, придворного ученого при Карле Великом († 867 г.), ПавлинаАквилейского († 802 г.), РабанаМавра († 856 г.) и других.

Церковные Таинства.

Как известно, о всех семи таинствах упоминается уже в первые три века, хотя они не исчислялись и не выделялись формально из ряда других священнодействий, но идея таинства везде достаточно была подчеркнута.

Теперь посмотрим, какие перемены произошли в каноническо-обрядовой стороне этих таинств, начиная с IV-го века.

1. Таинство Крещения. Первоначально крещение совершалось естественно над взрослыми, после принятия ими христианской проповеди, покаяния и известного катехизического подготовления. Но с появлением христианских семейств начали крестить также и младенцев. Проследить историю, даже фиксировать появление этого обычая — нет возможности. Известен лишь тот факт, что на Карфагенских Соборах III-го века шли споры о крещении младенцев.

Чрез указанный факт образовались два различных понимания таинства Крещения. Допускавшие возможность крещения младенцев держались в то время как бы магических представлений о сущности крещения и церковных действий вообще, а также разделяли взгляд о причастности детей, чрез наследственность, первородному греху, препятствующему на пути к совершенству (ср. Карф. пр. 7). С другой стороны, нужно было считаться с фактом вступления в Церковь взрослых целыми толпами, при чем мудрая педагогическая серьезность не позволяла быстроты в действиях, наоборот, понимание крещения, как великого акта покаяния и облагодатствования внушало даже возможное замедление. В IV-ом веке сближение крещения с актом вступления в классические мистерии еще более утверждает понятие о крещении, как посвящении в вечную жизнь, как «одежда нетления» (Василий Вел. epist. 292 — Migne. Patr. graeca t. XXXII, 1033), как «печать бессмертия» (Euseb. De vita Constantini IV, 62), — поэтому нет желания отодвигать его к концу жизни. Но с другой стороны с IV-го века требовали от Церкви широко отворить свои врата для всех, кто часто вынуждены были политикою христианских государей, без свободного расположения, принимать христианство.

Решением этого серьезного раздвоения и выходом из смутного состояния был катехуменат, как желательно быстрое, но предварительное и неполное христианизирование или христианизация.

Принятие в катехуменат уже «делало христианами» еще без совершения крещения, чрез одно руковозложение, и это последнее рассматривалось, как замена того первого / ЭльвирскийСобор (канон 39): «placuit eis (sc. Gentilibus) manuirn imponi et fieri christianos». Арльский Собор 314-го г. канон 6-ой: «De his qui infirmitate credere vo'lunt, placuit eis debere manum imponi»/. Значит, оглашение (катехуменат) являлось некоторым, так сказать, «суррогатом», чем-то предварительным по отношению к таинству крещения; а крещение завершением священного акта, как τελειωσις. Это постепенное вступление в христианскую Церковь — сначала только оглашенные, а потом уже верные, πιστοι, — вызывало в памяти как бы аналогичные явления, пакты, при вступлении в языческие мистерии — сначала αμυητοι, потом συμμυστοι. Подобное же явление было и в иудейской религии, в роде «прозелитов врат», «прозелитов правды», или «боящихся Бога». Конечно, числившихся христианами, но еще не принявших крещение, было не так уже много, как обыкновенно думают. Но были такие, которые откладывали крещение. Разумеется, последний факт отнюдь не благоприятствовал мысли — введению в Христианскую Церковь чрез крещение еще младенцев. Григорий Богослов (Orat. XL, 28 Migne. Patr. gr. XXXVI, 400) рекомендует скоро крестить младенцев лишь в случаях опасности для жизни в состоянии их; а иначе ожидать три года. De Rossi из римских надписей делает общий вывод, что детей крестили от 6-9 лет /Возгоревшийся в начале V-го в. Пелагианский спор также мог благоприятствовать лишь обычаю отсрочивания крещения детей/. Из Peregrinatio Silvae следует, что в Иерусалиме крещение взрослых было делом самым обыкновенным. Апостольские Постановления (Апостольские Постановления VI, 15) дают понять, что многие считали крещение излишним. Не только личная история христианских императоров, но также жизнь отцов Церкви, о которых нам единственно известны подробности, доказывают, как распространен был обычай замедления крещения (procrastinatio baptism!) и, следовательно, очень продолжительный период пребывания в катехуменате. Константин Великий крестился на смертном одре от Евсевия Никомидийского, Констанций крестился в Антиохии от Евзония, в ноябре 361 г., когда он собирался в поход на Юлиана. Феодосии Великий был крещен в Фессалонике в 379 г. от Ахолия, когда он смертельно был болен. Но вот факты еще более значительные. Епископский сын Григорий Нисский и сын благочестивых родителей Василий Великий крестились только по окончании светского образования; Амвросий Медиоланский, как и Нектарий Константинопольский восприяли крещение после избрания их на епископские кафедры. Св. Иоанн Златоуст, как и Иероним, хотя происходили из христианских семейств, крестились уже взрослыми, как и брат Амвросия Сатир (Satyrus) и сестра св. Григория Назианзинского, Горгония, несмотря на то, что были уже известны своим благочестием. Когда мальчик Августин заболел с опасностью для жизни, благочестивая, заботливая мать Моника позволила ему принять только посвящение в катехуменат.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: