Михаил Поснов - История Христианской Церкви

- Название:История Христианской Церкви

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Первое, сокращенное издание: София, 1937. Второе в изд-ве Жизнь с Богом, полное: Брюссель, 1964. Репринт: Брюссель, ЖсБ, 1988.

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Поснов - История Христианской Церкви краткое содержание

Работа известного русского историка христианской церкви давно стала классической, хотя и оставалась малоизвестной широкому кругу читателей. Ее отличает глубокое проникновение в суть исторического развития церкви со сложной и противоречивой динамикой становления догматики, структуры организации, канонических правил, литургики и таинственной практики. Автор на историческом, лингвистическом и теологическом материале раскрывает сложность и неисчерпаемость святоотеческого наследия первых десяти веков (до схизмы 1054 г.) церковной истории, когда были заложены основы церковности, определяющей жизнь христианства и в наши дни.

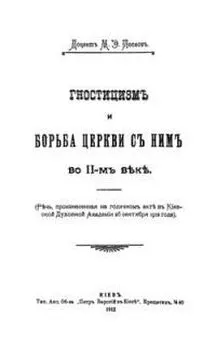

Профессор Михаил Эммануилович Поснов (1874–1931) окончил Киевскую Духовную Академию и впоследствии поддерживал постоянные связи с университетами Запада. Он был профессором в Киеве, позже — в Софии, где читал лекции по догматике и, в особенности по церковной истории. Предлагаемая здесь книга представляет собою обобщающий труд, который он сам предполагал еще раз пересмотреть и издать. Кончина, постигшая его в Софии в 1931 г., помешала ему осуществить последнюю отделку этого труда, который в сокращенном издании появился в Софии в 1937 г.

История Христианской Церкви - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

На Западеявлялась господствующею Римская литургия. Миланскаялитургия приписывалась св. Амвросию, она родственна восточным. В остальных странах Запада литургии часто менялись, как например, в Испании. Древняя Галликанскаялитургия имеет много сродства с Миланскою.

Агапыв данный период жизни Церкви уже не имели места. Однако, продолжения их в жизни Церкви желали и императоры Константин и… Юлиан. Первые сведения об уничтожении агап имеем от Собора Лаокикийского, гл. прав. 27-28 (См. толкование на них епископа Никодима Милоша). Святой Иоанн Златоуст, говорит об агапах, как обычае уже отжившем. На Западе они запрещены позже, Карфагенским Собором 418 г., а окончательно — Оксеррским Собором в 584 г. Помощь бедным раздавалась при погребении мертвых, заменяя собою как бы агапы (См. Августин. Epistola 22, 3).

Брак. Как ранее, так также и теперь, брак заключался с благословения Церкви и отличался особой торжественностью. У восточных браку регулярно предшествовало обручение, обет (Verlobniss); при венчании на брачущихся возлагали венцы или короны. Перемена колец и связывание рук жениха и невесты белым или красным платочком показывало или означало обязанность верности и неразрывность брачного союза. На Западе венчание большею частью совершалось за литургией, когда брачущиеся и причащались; им делались подношения. В честь церковного благословения, брачущиеся должны были воздерживаться в первую ночь от плотского смешения. Второй и каждый следующий брак не одобрялся, хотя и признавался законным. На Востоке на второбрачных не возлагали венцов и подвергали их покаянию. Но второй брак считался расторжимым в случае прелюбодеяния; на Западе и факт прелюбодеяния кого-либо из супругов не расторгал брака.

Таинство покаяния. К концу IV-го века, при папе Нектарии, в Константинополе назначались особые пресвитеры для тайной исповеди, а в начале V-го века публичнаяисповедь на Востоке исчезает. На Западе она существовала и в V-ом веке; многие Соборы занимаются упорядочением покаянной дисциплины. Действие покаяния не простиралось на грехи к смерти — peccata ad mortem. С VI-го века возникли покаянные книги. На Востоке одна из таких приписывается Константинопольскому патриарху Иоанну IV-му Постнику († 595 г.) — ακολουθια και ταξις επι των εξομολογουμενων. Это руководства для пресвитера, при совершении таинства покаяния. Они содержат молитвы покаяния, то исповедальные и отпустительные формулы, то все роды грехов, соответственно запретительным церковным канонам.

Таинство елеосвящения, или последнее помазание, рассматривается в связи с покаянием. На Западе масло для помазания освящалось епископом, на Востоке это право предоставлялось и пресвитерам. Последнее помазание «Соборование» преподавалось, кроме верных христиан, только тем из грешников, которые уже примирились с Церковью. Последнее помазание рассматривалось в неразрывной связи с покаянием. Поэтому его нельзя было преподавать не только детям, но также и только что крещеным, хотя бы они были опасно больны.

Погребение. Христиане простирали свою нежную заботливость и на мертвых. Мыли и очищали тела умерших, часто помазывали и бальзамировали их, в белых одеждах полагали на одры (постели); нередко их сравнительно долго оставляли на носилках, в особенности, когда умершим был князь, епископ, пресвитер. В день погребения умершего, родственники одевались в лучшие одежды, — черный цвет не одобрялся, хотя в конце концов и победил.

Трупы умерших переносились в кимитирии, при пении молитв и псалмов, с преднесением светильников, масличных и пальмовых ветвей (Св. Иоанн Златоуст. Иов, бес. I; на евр. бес. IV; Августин. De civitate Dei II, 13; Евсевий. Ц. История VII, 22, — об обычае бальзамировать. См. Athanasius. Vita Antonii n. 90. Migne. t. XXVI, 969). Кимитирии находились вне городов. Подземные кимитирии оставались в употреблении еще в IV и V-ом в. Наверху их часто строились церкви. На гробах читались молитвы и говорились речи; последние произносились и в церквах, при погребении выдававшихся лиц. Обедни в память умершего совершались в третий, девятый и 30-ый день и в годовой день смерти; при этом раздавалась часто богатая милостыня. Определение траурного времени Церковь предоставляла обычаю и общему законодательству. Агапы в честь умерших долго еще удерживались в различных странах.

Богослужебный устав.

В истории развития христианского богослужения особую и чрезвычайно большую роль сыграло монашество. Из него наполнялись ряды высшей иерархии, оно питает просвещение и литературу, но в особенности велико его влияние на богослужение. Главная работа здесь должна быть отнесена на счет палестинского и синайского монашества. В палестинских монастырях центральною фигурою является преподобный Савва Освященный(532 г.). В монастырях служебный устав был готов уже к IX в. С этого времени ему оставалось определиться только в самых мелких частностях и подробностях. И тогда устав принял вид и характер толкового Типикона. Было два главных устава — Типикон Иерусалимской Церкви и великой Константинопольской.

Места христианского богослужения.

Великая перемена, происшедшая в положении Церкви в IV-ом в., обнаружилась на глазах всех в устройстве многочисленных и богато-украшенных церковных зданий. Не вредя eдинству и не изменяя сущность христианского богослужения, развилось богатое разнообразие в церемониях, в молитвах; всё, что могло быть откуда-нибудь принесённым к украшению и возвышению обрядовых действий и святых мест, всё это привлекалось на службу Церкви. И таким образом, мало-помалу, гораздо более, чем это имело место в язычестве, религия украшалась и прославлялась чрез искусство; но и само оно чрез христианство омолаживалось, преображалось и одухотворялось. Христианство дало искусству высокое освящение; в то же время, как само получило от него внешнюю красоту и новый повод (возможность) проникнуть глубже в сердца людей и со всех сторон обновлять их своею творческою силою.

Обыкновенною формою церкви является базилика, унаследованная от предшествовавшего периода, как продолговатая зала /в основе план античного дома. См. о построении церквей Апостольские Постановления II, 57; ЕвсевийЦ. История X, 4/. Начиная с IV-го в. появилось много христианских церквей. Первыми строителями являются сам император Константин и его мать Елена. Они построили церкви во многих местах св. Земли, в Мамвре, в Вифлееме, на Масличной горе, на пещере Гроба Господня, а затем в Константинополе. Освящение вновь воздвигнутых церквей происходило с большою торжественностью. Это был христианский праздник; к нему приурочивались Соборы епископов. Новопостроенные церкви богато украшались и наделялись различного рода льготами и привилегиями — и не только церкви, но и клир. Храмоздательством занимались и последующие императоры, особенно в VI-ом в. император Юстиниан I. Кроме продолговатой базилики, издавна практиковалась для церкви и круглая форма с сводчатым верхом, заменяющим крышу, и с куполом; это так называемое центральное построение, также имевшее античную основу (Как ротонды в теремах и ηρωα). Церкви такого рода употреблялись для баптистерий (крещален) и в качестве церквей-памятников на гробах. Между прочим, такой формы церковь воздвигнул Константин на Гробе Господнем. Этот стиль стал господствующим. Он представлял христианским художникам случай чрез удачное расчленение внутренности здания, создавать художественные памятники. Скоро он стал применяться при построении и обычных церковных зданий. Так, императором Константином была построена великолепная церковь в Антиохии и храм 12-ти апостолов в Константинополе, именно этого типа (De vita Constant. III, 50; IV, 58-60). Кроме того, в таком же стиле была маленькая церковь в Назианзе (Григорий Наз. Orat. 18, 39; Григорий Нисский, письмо 25). Трудности, какие возникали при этом, состояли в попытках связать, объединить продолговатую базилику с центральным, круглым построением, задача в сущности противоречивая, а потому трудно выполнимая. Первые подобные ощутительные попытки падают на время четвертого и шестого веков (Например, ротонда св. Стефана в Риме). На Востоке и в последующее время продолжали идти этим путем — примирение двух различных форм в одном типе. Запад же, за исключением мест греческого влияния (например, в Равенне), остался верен базилике, как нормальному типу церкви.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: