Михаил Поснов - История Христианской Церкви

- Название:История Христианской Церкви

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Первое, сокращенное издание: София, 1937. Второе в изд-ве Жизнь с Богом, полное: Брюссель, 1964. Репринт: Брюссель, ЖсБ, 1988.

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Поснов - История Христианской Церкви краткое содержание

Работа известного русского историка христианской церкви давно стала классической, хотя и оставалась малоизвестной широкому кругу читателей. Ее отличает глубокое проникновение в суть исторического развития церкви со сложной и противоречивой динамикой становления догматики, структуры организации, канонических правил, литургики и таинственной практики. Автор на историческом, лингвистическом и теологическом материале раскрывает сложность и неисчерпаемость святоотеческого наследия первых десяти веков (до схизмы 1054 г.) церковной истории, когда были заложены основы церковности, определяющей жизнь христианства и в наши дни.

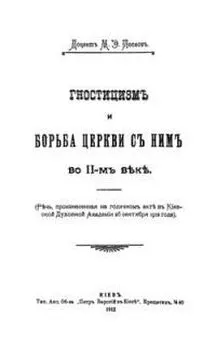

Профессор Михаил Эммануилович Поснов (1874–1931) окончил Киевскую Духовную Академию и впоследствии поддерживал постоянные связи с университетами Запада. Он был профессором в Киеве, позже — в Софии, где читал лекции по догматике и, в особенности по церковной истории. Предлагаемая здесь книга представляет собою обобщающий труд, который он сам предполагал еще раз пересмотреть и издать. Кончина, постигшая его в Софии в 1931 г., помешала ему осуществить последнюю отделку этого труда, который в сокращенном издании появился в Софии в 1937 г.

История Христианской Церкви - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Константинопольскую кафедру с 842-го г. занял благочестивый исповедник Мефодий(842-846 г.). Его заместил Игнатий, сын императора Михаила II, с ранней молодости постриженный в монашество, славившийся своим аскетическим направлением и твердостью воли. Однако, его постановлением была недовольна одна церковная партия, во главе которой стоял Григорий Асбеста, архиепископ Сиракузский. Вскоре обнаружила себя против нового патриарха и придворная партия, возглавлявшаяся братом царицы, кесарем Вардою, которая поставила себе целью устранение регенства Феодоры, матери юного императора Михаила III (842-867 г.). Варда был человек порочный, и молодого императора старался подчинить себе, развивая и потворствуяего страстям. По общему суждению, Варда находился в связи с женой своего умершего сына Петра. Игнатий всенародно обличил его в этом грехе и лишил причастия в день Богоявления. Вражда против Игнатия сразу усилилась — Варда соединился с Григорием Асбестою. В конце 855 г. Михаил III, при содействии своей партии, лишил власти свою мать, став сам полновластным царем; а от патриарха Игнатия царь вскоре потребовал — насильно постричь в монашество его мать и сестер, заставив их, таким образом, навсегда отказаться от трона. Патриарх Игнатий не захотел согласиться на это. Этого его враги не могли простить ему. 23-го ноября 857 г. он был, против его воли, низложен и отправлен в ссылку на остров Теревинф. Господствующая партия, очевидно, была свободна от, почти всеобщего, почтения к монахам, и на место патриарха поставила светское лицо, государственного секретаря, Фотия. Фотий был человек талантливый, много ученый и занимал высокий государственный пост. Его патриаршество едва ли вплело много роз в венок моральной личности его, но свидетельствует об его способности к обаятельному обращению с нужными ему лицами и едва ли о полном равнодушии его к власти и чести, из-за которых он мог бороться до конца. Игнатий имел громадную партию почитателей среди духовенства, монахов-студитов, и мирян, которые, разумеется, не могли отнестись ласково к Фотию, шедшему занять место живого достойного лица, отторгнутого от кафедры без всякой вины, насильственно. Давая себе полный отчет в обстоятельствах, при которых он вступает на кафедру, Фотий высказал обещание почитать св. Игнатия, как своего отца. И многие поверили ему в этом и отчасти успокоились. Но дальнейшие события показали, что Фотий или не мог, или не хотел, выполнить этого своего обещания. От патриарха Игнатия требовали добровольного отречения; но он не соглашался. Его приверженцы собрались в храм св. Ирины и, обсудив дело об «узурпаторе», предали Фотия анафеме. Фотий, со своей стороны, противопоставил ему собор во храме св. апостолов, где была произнесена анафема на Игнатия. Приверженцы патриарха Игнатия подверглись притеснениям и гонениям со стороны Варды, так что даже Фотий просил его, хоть и безуспешно — пощадить их. Результатом этого было быстрое уменьшение приверженцев св. Игнатия; их осталось из епископов лишь 5 человек. Из них замечательнейшие — Митрофан Смирнский и Стилион Неокесарийский. При дворе жизнь приняла праздный и порочный характер. Молодой царь, забыв о делах правления, предавался кутежу и кощунствам, при чем осмеивались даже церковные таинства.

Своевременно сообщив восточным патриархам о своем вступлении на патриаршую кафедру, Фотий почему-то медлил уведомить об этом Рим. Это очень характерно. Рим узнал из писем Фотия и императора об иерархических переменах только чрез три года (857-860 г.). Следует обратить внимание и на то, что обращение Фотия в Рим последовало не ранее, как патриарх Игнатий апеллировал к папе. Потом, его послание отнюдь не имело характера обычной энтронистики. В своем письме папе, Фотий представлял свой символ веры, указывал на то, что он поставлен на кафедру против воли, когда его «предшественник» сложил свое достоинство и жаловался на трудность своего положения. Явно Фотий желает от папы уладить возникший конфликт. Папа Николай I и ранее мог слышать о константинопольских событиях; ближе познакомившись с делом, он созвал Собор (в сентябре 860 г.), на котором было постановлено отправить в Константинополь двух легатов — епископов Родольфа и Захарию, которые должны были изучить дело Игнатия и доставить папе на разрешение; с Фотием указано было обращаться, как с светским человеком и посвящение его не признавать.

Отнюдь не отрицая канонического первенства за Римским папою, однако, нужно признать постановления Собора имеющими повышенный тон и начальственный характер. На это могли повлиять лжеисидоровы декреталии, появившиеся в половине IХ-го века и впервые использованные именно папою Николаем I. Папские послы были торжественно встречены, водворены в столице и окружены лишь приверженцами Фотия. Если верить латинским сообщениям, они просто были, в конце концов, подкуплены. Вот почему на Константинопольском Соборе 861 г. они приняли сторону Фотия и, превышая свои права, признали правильным его постановление, а Игнатия лишенным кафедры. Фотий, понятно, имел большой интерес, чтобы папа согласился с постановлениями этого Собора и одобрил деяния своих легатов; тем более, что между составленными Собором канонами (17) некоторые соответствовали папским желаниям, например, канон, чтобы прямо в патриархи не ставить светских лиц (послед. 17 правило). Насильственно низложенный на Соборе патриарх Игнатий послал свою апелляцию папе, чрез архимандрита Феогноста. Император и Фотий также писали папе. Это послание Фотия замечательно своим либерально-философским взглядом на обряды. «Что утверждено определением Вселенских Соборов, то все должны сохранять. Но что какой-нибудь из отцов постановил частным образом, или, что узаконил Местный Собор, то хотя и не доказывает суеверия соблюдающих это постановление, но зато и не соблюдающие его не подвергаются за несоблюдение опасности… Так у нас, постящихся, лишь один субботний день, поститься в прочие субботы подлежит осуждению; Другие постятся более, чем в одну субботу, и тамошнее предание, в силу обычая возобладавшее над каноном, считается свободным от порицания. В Риме ни один священник не может жить в законном браке: а мы научены лишь единобрачных возводить в сан священника» (Mansi, t. XVI). Вот что, между прочим, писал папе Фотий.

Получив донесение о Соборе, папа Николай I в начале 862 г. созвал свое духовенство и, в присутствии Византийского императорского посла с письмами от императора и Фотия, объявил, что он не давал своими легатам полномочия решать дело и что он не соглашается на низложение Игнатия и возведение Фотия. Это было изложено в особом послании от 18 марта 862 г. «Ad omnes fideles», прежде всего направленном к восточным патриархам. Арх. Феогност мог доставить папе апелляционную записку патриарха Игнатия лишь позже, в конце 863 г. Ознакомившись с делом по такому важному источнику, папа, в апреле 863 г. на Соборе Италийских епископов, осудил Фотия и низложил его; напротив, высказался за законность патриарха Игнатия. О своем постановлении папа сообщил императору, Фотию и всем верующим. Фотий папского низложения не признал, а император, конечно, под влиянием Фотия, написал папе резкое, обидное письмо. На это письмо папа ответил императору сдержанно, однако защищаясь от нанесенных оскорблений.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: