Михаил Поснов - История Христианской Церкви

- Название:История Христианской Церкви

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Первое, сокращенное издание: София, 1937. Второе в изд-ве Жизнь с Богом, полное: Брюссель, 1964. Репринт: Брюссель, ЖсБ, 1988.

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Поснов - История Христианской Церкви краткое содержание

Работа известного русского историка христианской церкви давно стала классической, хотя и оставалась малоизвестной широкому кругу читателей. Ее отличает глубокое проникновение в суть исторического развития церкви со сложной и противоречивой динамикой становления догматики, структуры организации, канонических правил, литургики и таинственной практики. Автор на историческом, лингвистическом и теологическом материале раскрывает сложность и неисчерпаемость святоотеческого наследия первых десяти веков (до схизмы 1054 г.) церковной истории, когда были заложены основы церковности, определяющей жизнь христианства и в наши дни.

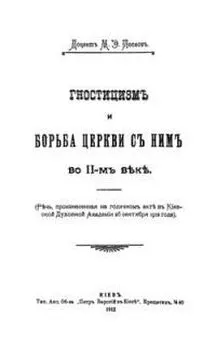

Профессор Михаил Эммануилович Поснов (1874–1931) окончил Киевскую Духовную Академию и впоследствии поддерживал постоянные связи с университетами Запада. Он был профессором в Киеве, позже — в Софии, где читал лекции по догматике и, в особенности по церковной истории. Предлагаемая здесь книга представляет собою обобщающий труд, который он сам предполагал еще раз пересмотреть и издать. Кончина, постигшая его в Софии в 1931 г., помешала ему осуществить последнюю отделку этого труда, который в сокращенном издании появился в Софии в 1937 г.

История Христианской Церкви - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

После Собора 879-880 г., Фотий достиг зенита своей славы и влияния; он был так велик и важен, как еще ни один епископ нового Рима до него. Но, все человеческое — не прочно. В конце августа 886 г., умер император Василий I; его место занял его сын Лев VI Мудрый, воспитанник Фотия. Тем не менее, вскоре по восшествии на престол, он лишил кафедры Фотия и поставил в патриархи своего 16-тилетнего брата Стефана, еще отцом предназначенного для этой цели. Затрудняющий своим объяснением факт свержения Фотия императором Львом, находит свое естественное оправдание в том, что величие Фотия стало опасным для царской власти (см. его идеологию в законодательном сборнике Епаногоге). Если еще опытный и умудренный жизнью император Василий мог померяться силами с Фотием, то было очень опасно иметь такого соперника молодому царю Льву VI. Это предвидел и Василий, почему и стал подготовлять к духовной карьере своего младшего сына. Если патриарх Михаил Керулларий в половине XI-го века готов был сделать опыт овладеть и государственною властью, то почему этого не мог предпринять, при благоприятных обстоятельствах, Фотий? Это падение Фотия было окончательным, и его звезда закатилась в безвестности († 897 г.).

Как видим, во второй половине IХ-го века начавшиеся частые, оживленные взаимоотношения между Римской и Византийской Церквами имели, к сожалению, не мирный, а полемический характер. При чем следует обратить внимание на то, что раздор вращался более между личностями, чем между Церквами. Игнатий, Стефан приемлемы для Рима, Фотий и отчасти Николай — нет. Но еще тогда Фотий пододвигал догматическое основание для возможного разделения Константинополя с Римом.

Взаимоотношения между Римом и Константинополем продолжались и в Х-ом в., хотя нельзя сказать, чтобы они имели вполне нормальный характер. К папе обращались лишь в делах сомнительного характера — в спорных случаях, или в таких, когда надеялись получить от него какие-либо права. Нужно заметить, что к концу IX-го и в Х-ом веке папство сильно ослабело, когда с умалением, а потом с исчезновением императорской власти, оно сделалось игрушкою в руках немецкой аристократии. Так, в начале Х-го века обратился в Рим император Лев VI, когда патриарх Николай (896-906 г и 911-925 г.) отказался благословить его 4-ый брак. Легаты папы Сергия III (904-911 г.) дали благословение, но это повлекло к конфликту между папою и низверженным патриархом, протестовавшим потом перед папою Анастасием, по поводу поведения легатов. В 920 г., папа Иоанн Х примирился с патриархом Николаем вторично получившим кафедру, хотя вопрос о 4-ом браке не вполне был выяснен между ними. Новый случай сношения с Римом имел место в 30-ых годах Х-го века, когда в Италии управлял сенатор Альбрехт. Тогда папа искал против него союза с Византией. Император Роман (920-944 г.) принял его в союз, но воспользовался им для своих целей. Во-первых, легаты папы должны были совершить сомнительный канонический поступок — возвести его 16-ти-летнего сына Феофилакта на патриарший престол в 939 г. Во-вторых, Роман желал получить, по-видимому, полную самостоятельность для Константинопольского патриарха в его управлении Востока. Косвенно был затронут папа эдиктом Никифора Фоки (963-969) г.). Последний потребовал через патриарха Полиевкта (956-970 г.), чтобы в греческих провинциях Апулии и Калабрии исключительно следовали греческому обряду и решительно отказались от всякого латинского влияния. В начале XI-го века папа Бенедикт VIII (1012-1024 г.), по просьбе немецкого императора Генриха, внес в символ Греческой Церкви, по выражению одного историка, «трагическое слово» — «Filioque». Патриарх Сергий II (999-1019 г.) вычеркнул тогда из диптихов своей Церкви имя папы. Однако, это не помешало новому патриарху Евстафию (1019-1024 г.), вместе с императором Василием II, обратиться в 1024 г., к папе Иоанну XIX по свидетельству Рудольфа Глабра, и ходатайствовать перед ним об «автокефалии» для Византийского патриарха, как об этом замечено уже ранее.

Последнее столкновение Византии с Римом в половине ХI-го века. Так называемое разделение Церквей.

Несколько расшатанное политическим положением дел в Италии, а в Риме с XI-го века ослабленное и внутри недостойными представителями, заступавшими апостольскую кафедру старого Рима за это время, папство к середине XI-в. начинает быстро выправляться. Этому помогли в особенности Клюнийское реформаторское движение (с 910 г.), а потом тесная связь с немецкими королями. В лице Льва IX (1048-1054 г.), папство решительно стало на путь нравственной высоты и громадного церковно-общественного и политического значения. До своего избрания папою, Лев был немецким Тульским епископом Бруно. Он был родственником императора Генриха III (1039-1056 г.) и не только не домогался папской кафедры, но всеми силами отказывался от нее. Лишь после долгих увещаний и по настойчивому желанию Генриха, он решился принять папскую кафедру, оставляя за собою на время и Тульскую; при чем поставил два условия: во-первых, чтобы назначение Генриха было согласно с канонами и одобрено Римским клиром и народом, во-вторых, чтобы ему в спутники был дан Гильдебранд, будущий папа Григорий VII, с которым он не раз встречался при дворе и оценил его блестящие способности. Оба они были последователями клюнийских идей, т. е. были убеждены в необходимости радикального обновления папства и в высокой важности его в целом христианском мире. В одеждах кающихся во власяницах, с босыми ногами и посыпанными пеплом главами, совершали они свой путь и вступили в Рим при торжествующих кликах населения. Такой необычный парад сильно польстил гордости Рима и глубоко поразил их сердца; они немедленно провозгласили Бруно папою под именем Льва IX. С этой поры, возрождение папства стало на твердую почву. Борясь с симонией и браками духовенства, Лев старался увеличить уважение к папству, выступая защитником притесненных. Политическим врагом Рима и Италии были при нем норманы; будучи предоставлен, в борьбе с ними, Генрихом III своим собственным силам, папа не отказался от этой роли — защитника Рима и Италии против норманов. Отсюда понятно, почему он нуждался и домогался политического союза с Византией и не мог не желать мира с Константинопольским патриархом. Однако, по-своему убедившись, что Византийская Церковь относится к Римской без достаточного уважения, он порвал с нею всякие сношения, и сам умер вскоре после роковой битвы с норманами при Чивителло.

Как Николай I в лице Фотия, так и Лев — в лице Михаила Керуллария встретил себе сильного оппонента.

Михаил Керулларий(1043-1058 г.) был преемником на патриаршей кафедре Алексея, бывшего Студийского игумена. В его лице вступил на престол патриарх, который по своим дарованиям скорее был бы на месте на престоле императорском, чем патриаршем. Недаром его прочили в императоры, когда группа заговорщиков пыталась свергнуть с престола Михаила Пафлагонского.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: