Михаил Поснов - История Христианской Церкви

- Название:История Христианской Церкви

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Первое, сокращенное издание: София, 1937. Второе в изд-ве Жизнь с Богом, полное: Брюссель, 1964. Репринт: Брюссель, ЖсБ, 1988.

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Поснов - История Христианской Церкви краткое содержание

Работа известного русского историка христианской церкви давно стала классической, хотя и оставалась малоизвестной широкому кругу читателей. Ее отличает глубокое проникновение в суть исторического развития церкви со сложной и противоречивой динамикой становления догматики, структуры организации, канонических правил, литургики и таинственной практики. Автор на историческом, лингвистическом и теологическом материале раскрывает сложность и неисчерпаемость святоотеческого наследия первых десяти веков (до схизмы 1054 г.) церковной истории, когда были заложены основы церковности, определяющей жизнь христианства и в наши дни.

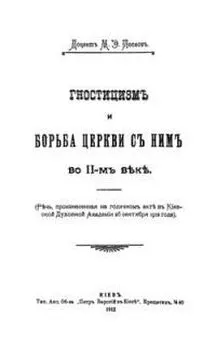

Профессор Михаил Эммануилович Поснов (1874–1931) окончил Киевскую Духовную Академию и впоследствии поддерживал постоянные связи с университетами Запада. Он был профессором в Киеве, позже — в Софии, где читал лекции по догматике и, в особенности по церковной истории. Предлагаемая здесь книга представляет собою обобщающий труд, который он сам предполагал еще раз пересмотреть и издать. Кончина, постигшая его в Софии в 1931 г., помешала ему осуществить последнюю отделку этого труда, который в сокращенном издании появился в Софии в 1937 г.

История Христианской Церкви - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Далее, царство Мессии — универсальное, хотя Христос говорил, что послан к погибшим овцам дома Израилева и Сам проповедовал почти исключительно иудеям — однако свидетельствовал: «есть у Меня и другие овцы» …и ученикам заповедовал идти с проповедью ко всем народам.

Нравственное учение Иисуса Христа — высоко, глубоко и чисто. Оно изложено в различных местах евангелий, между прочим, в нагорной проповеди: это — нищета духом, кротость, милосердие, простота и чистота сердца, прощение даже врагам, любовь к Богу и к людям. Вот заповеди Его. Любовь, все покрывающая — основной признак христианской морали. «Потому узнают, что вы — Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин. 13:35); «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15:13). Здесь Он не только расширяет и углубляет смысл ветхозаветных заповедей, но говорит и наперекор их букве. «Вы слышали, что сказано древним: око за око, зуб за зуб, а Я говорю вам: не противься злому» (Мф. 5:39). «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Мф. 5:48). В этом залог бесконечного нравственного самосовершенствования.

Основным, главным моментом своего посланничества от Бога Иисус Христос полагал Свои страдания и смерть на кресте и воскресение, так что Новый Завет созидался на Его крови. К пониманию, к сознанию необходимости этого, Иисус Христос начал подготовлять Своих учеников с последнего года Своего пребывания на земле (Мф. 16:21; 20:18-19; 26:28). Эти страдания и смерть Христа необходимы были для искупления людей (Мф. 20:28 ср. Ин. 10:17-18), чтобы снисшел Св. Дух (Ин. 14:7) на людей.

Как Сам предсказал, Иисус Христос завершил Свою жизнь на земле страданиями и смертью на кресте, воскресши в третий день из гроба. И апостолы выясняют всю глубокую важность и необходимость крестных страданий, смерти и воскресения Иисуса Христа для нашего искупления, спасения. С особенною силою и подробностью апостол Павел раскрывает значение указанных моментов для нас. Совершенно конкретное определенное благовестие, которое проповедовал ап. Павел, есть то, что в Иисусе явилось спасение, то спасение, которое ожидал Ветхий Завет и которое, вместе с тем, означает поворот времени для всего человечества. Но чрез что, каким образом открылось во Христе спасение? Уже при простом чтении посланий ап. Павла видно, что сущность его благовестия составляет слово о примирении, прощении, которое совершил Бог во Христе Иисусе (2 Кор. 5:19-21). В начале 1-го послания к Коринфянам он ссылается на Коринфян, как свидетелей того, что он ничего иного не хотел знать среди них, как единственно Христа и того распята (1 Кор. 2:2). В 15-ой главе того же послания ап. Павел напоминает коринфянам со всею важностью, серьезностью, к какой этот человек только был способен, об Евангелии, чрез которое единственно они могли быть блаженны: Христос умер за наши грехи по Писаниям и воскрес в третий день. Этому соответствует, когда он в послании к Римлянам возвещает, что Христос предан за наши грехи и воскрес для оправдания нашего(4:25). На смерть Христа, как она представляется во свете воскресения, ап. Павел налагает особый отпечаток; но не так, чтобы он смерть Христа хотел представить изолированною от жизни. «Он был послушен до смерти» (Флп. 2:8) и еще «Чрез послушание единого мы все стали праведны» (Рим. 5:19). Смерть Иисуса Христа для ап. Павла и его современников была страшным соблазном: каким образом умерший на древе может быть обетованным Мессией? Этот парадокс разрешается для ап. Павла так «Он сделался за нас клятвою» (Гал. 3:13 ср. 2 Кор. 5:21). Он, как и его народ, стремился к праведности по закону (Рим. 10:3). Со времени явления пред Дамаском, ап. Павел знает о самом себе, как и о других — одно: человек, сам по себе грешник, спасается чрез Христа.

В послании к Римлянам (1-3 гл.) апостол доказывает, что как над иудеями, так и над язычниками по закону должен быть произнесен приговор, что они лишены правды Божьей, чтобы затем подчеркнутым «но» или «и теперь» (καί νυν) противопоставить то, что совершилось во Христе. В Нем открылась праведность, которая только одна имеет значение пред Богом.

Теперь вопрос в том: верно ли ап. Павел понял «учение» и «дела» Христа?

По ап. Иоанну, в том явилась любовь Божья, что Он Сына Своего не пощадил (1 Ин. 4:10), «В том мы познали любовь, что Он жизнь Свою за нас положил» (1 Ин. 3:16 ср. 1 Ин. 1:7).

Первое послание ап. Петраопять делает ясным, что мы спасены чрез драгоценную кровь Иисуса Христа (1:19). В общем, куда мы ни посмотрим, мы не видим никакого другого благовестия, как то, что чрез смерть и воскресение Иисус сделался нашим Господом; в вере единственно в Него мы можем иметь прощение грехов и спасение.

Теперь возникает новый вопрос: такое понимание крестного подвига и воскресения отвечает ли самосознанию Иисуса? Среди тех великих слов, которые изрекал Иисус о Своем страдании, мы обращаем внимание на то, как Иисус указывал на согласие их с Ветхим Заветом (Мф. 16.21; Лк. 18:31). С этим согласуется, когда Воскресший говорил Эммаусским путникам: «Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою?» (Лк. 24:26). Свою жизнь Иисус готовил отдать, как искупление за многих (Мф. 20:21). За пасхальною вечерью Он сказал, что Свою кровь прольет для прощения грехов (Мф. 26: 28). Иисус видит пред глазами насильственную смерть. Казалось бы, дело Его жизни остается не только незавершенным, неоконченным, но насильственно прерванным, оборвавшимся. В этот момент Он высказывает дерзновенную мысль, что именно теперь, чрез Его смерть, осуществится Новый Завет, о котором предсказывали пророки Ветхого Завета (Иер. 31:31-34; Иез. 30 гл.). Иисус имел призвание основать среди людей царство Божие и для осуществления этого призвания Он хотел сделать последнее: умереть за грехи человечества.

Чрез смерть Иисуса Христа и Его воскресение положено основание христианской Церкви, метафизическое, мистическое, но конечно реальное. Апостол Павел говорит: «Внимайте себе и всему стаду, в нем же вас Дух Святой постави епископы пасти Церковь Господа и Бога, которую стяжал честною Своею кровию». Явление же Церкви Христовой миру и действие её среди людей последовало (и началось) в день Пятидесятницы.

Иисус Христос положил начало также и внешней организации Церкви, как Христианского общества. Церковь, по учению Христа, есть общество верующих в Него, как Сына Божия и Спасителя. Слово «Церковь» Он употребил три раза (Мф. 16:18; 18:17). Он установил иерархию, как чиноначалие (Ср. Ин. 20:22-23): «Дунул, и сказал им: примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся» (Ср. Мф. 16:19; 18:18), а не просто нравственный союз людей. Он дал ученикам молитву, как образец («Отче наш»), установил таинства — крещение, причащение, покаяние, указал необходимость человеческой дисциплины: «Если же согрешит против тебя брат твой… скажи церкви; а если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь» (Мф. 18:15-17).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: