Михаил Поснов - История Христианской Церкви

- Название:История Христианской Церкви

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Первое, сокращенное издание: София, 1937. Второе в изд-ве Жизнь с Богом, полное: Брюссель, 1964. Репринт: Брюссель, ЖсБ, 1988.

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Поснов - История Христианской Церкви краткое содержание

Работа известного русского историка христианской церкви давно стала классической, хотя и оставалась малоизвестной широкому кругу читателей. Ее отличает глубокое проникновение в суть исторического развития церкви со сложной и противоречивой динамикой становления догматики, структуры организации, канонических правил, литургики и таинственной практики. Автор на историческом, лингвистическом и теологическом материале раскрывает сложность и неисчерпаемость святоотеческого наследия первых десяти веков (до схизмы 1054 г.) церковной истории, когда были заложены основы церковности, определяющей жизнь христианства и в наши дни.

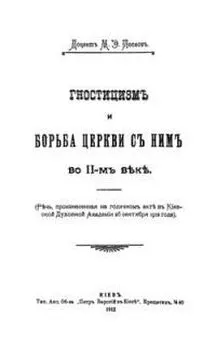

Профессор Михаил Эммануилович Поснов (1874–1931) окончил Киевскую Духовную Академию и впоследствии поддерживал постоянные связи с университетами Запада. Он был профессором в Киеве, позже — в Софии, где читал лекции по догматике и, в особенности по церковной истории. Предлагаемая здесь книга представляет собою обобщающий труд, который он сам предполагал еще раз пересмотреть и издать. Кончина, постигшая его в Софии в 1931 г., помешала ему осуществить последнюю отделку этого труда, который в сокращенном издании появился в Софии в 1937 г.

История Христианской Церкви - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Такое постановление Иерусалимского Собора было переслано чрез посланников Антиохийских, усиленных еще посланными от Собора — Иудою, Варнавою и Силою, Антиохийской церкви. Оно начиналось словами: «апостолы и пресвитеры — братья, — находящимся в Антиохии и Сирии и Киликии братьям из язычников, радоваться».

Деятельность ап. Павла после Апостольского Собора. Прибытие его в Рим.

Конечно, практические трудности, возникавшие из сожительства языко-христиан с иудео-христианами апостольским декретом не устранялись, и это очень скоро сказалось в жизни. Для иудео-христиан, которые, как сказано, по-видимому, по-прежнему должны были соблюдать Моисеев закон, происходили громадные неудобства, при общении с языко-христианами, — самое главное, таким общением нарушались левитские законы о чистоте. Если и иметь в виду это обстоятельство, тогда нужно отказаться от такого серьёзного, важного, братского выражения взаимной любви, как общение в вечерних трапезах, агапах. Молча предполагалось, что апостолы и иудео-христиане предпочтут соблюдению ритуальных законов братское общение на вечерях любви. Но это возможно было ожидать где-нибудь в Сирии, в Антиохии, а не в Иудее, и это не у всех и не во всех случаях. Даже ап. Петр и Варнава не всегда могли держаться на той возвышенной точке зрения. Они, например, бывши, после апостольского Собора, в Антиохии сначала имели общение с языко-христианами в трапезах; но когда пришли из Иерусалима иудео-христиане, считавшие левитские законы о чистоте обязательными для всех иудеев, то Петр и Варнава уклонились от языко-христиан и примкнули к иудео-христианам. Апостол же Павел исходил из положения, что Бог присоединил к Церкви язычников чрез веру, как верою же единственно спасаются и иудеи; значит, условные перегородки должны пасть между ними и закон ритуальный — утратить свое значение. Поэтому он открыто обличил изменивших своему принципу Петра и Варнаву, поставивших языко-христиан в обидное и даже опасное положение (Гал. 2:11). После этого инцидента ап. Павел вскоре оставил Сирию и продолжил свои благовестнические путешествия, раскрыв в своих посланиях возвышенно-либеральную точку зрения совершенно самостоятельно (см. напр. 1 Кор. 8-10 гл.; Римл. 14, Евр. 5-6 гл.), так что параллелей у других апостолов или евангелистов в их писаниях указать ему нельзя.

Просветивши Восток вплоть до Иллирика (Рим. 15:19), Павел намеревался перенести свою миссионерскую деятельность на запад, чрез Рим и Испанию (Рим. 15:24, 28; 1:13). Но в Рим ап. Павел попал не как свободный миссионер, а как подсудимый римской власти. Однако, согласно дееписателю Луке (Деян. 28:31) он проповедовал христианство в Риме «невозбранно», ибо «слово Божие не вяжется».

Имеются исторические данные, что ап. Павел был освобожден от римских уз, совершил путешествие на запад в Испанию, а также на восток, где поставил Тимофея и Тита своими заместителями. Потом он был заключен во 2-ые римские узы и был усечен мечем в 67 году.

Апостол Петр.

По вознесении Христа и сошествии Св. Духа, ап. Петр действовал в Иерусалиме (Деян. 1-5 гл.). Вследствие гонения на христианскую общину, оставившие Иерусалим занесли христианство и в Самарию. Для окончательного утверждения в вере самарян, по указанию апостолов, отправился в Самарию ап. Петр с ап. Иоанном (Деян. 8:14), а затем он появляется на сирийско-финикийском берегу — в Лидде, Иоппии и Кесарии (Деян. 9:32-10:48), всюду проповедуя Евангелие и совершая чудеса. Потом, ап. Петр возвращается в Иерусалим, где, во время гонения поднятого Иродом-Агриппою, жертвою которого сделался ап. Иаков Зеведеев, был посажен в темницу; чудесным образом освобожденный (Деян. 12:10-12), он снова оставляет Иерусалим (12:17-19). Сюда он вернулся опять к апостольскому Собору (гл. 15). Здесь Кн. Деян. упоминает об ап. Петре в последний раз.

Отчасти параллельные с Кн. Деяний, отчасти восполняющие её свидетельства заимствуются из посланий ап. Павла. Так, ап. Павел упоминает в послании к Галатам (1:18), что он ходил в Иерусалим видеться с ап. Петром, чрез три года после своего обращения, т. е. 34-36 г., а потом встретил Петра в Иерусалиме чрез 14 лет, т. е. во время апостольского Собора (Гал. 2:1-10; Деян. 15); затем ап. Павел «сталкивается» с ап. Петром в Антиохии (Гал. 2:11), который совершал свое благовестническое путешествие, в сопровождении своей жены (1 Кор. 9:5). Этим заканчиваются сведения об ап. Петре и в посл. ап. Павла, хронологически простирающиеся до 57 или 58 г., т. е. года написания 1 посл. к Коринф. Итак, ап. Петр был в Иерусалиме до 34-35 г., когда ушел в Самарию. В Иерусалиме он присутствовал в 37-38 г., когда новообращенный Савл посетил Иерусалим (Гал. 1:18). Присутствие ап. Петра в Иерусалиме констатируется в 43-44 г. в то время когда царь Агриппа поднял гонение на апостолов (Деян. 12). Апостол Петр был в Иерусалиме в 48-50 г. во время апостольского Собора (Деян. 15). В 52-53 г. он встречается с Павлом в Антиохии (Гал. 2:11); затем продолжает свое благовестническое путешествие по востоку в 54-55 г. (1 Кор. 9:5), ибо послание к Коринфянам написано еще из Ефеса. Правда, за этот период 37-57 являются, по-видимому, не заполненными некоторые годы как 37-39; 40-44; 45-49. Не мог ли быть в эти интервалы ап. Петр в Риме? Источники не упоминают об этом. Однако к argumentum e silendo не следует прибегать. В особенности значительным представляется пробел от 43 (44) - 49 (50). Не мог ли быть в это время ап. Петр в Риме? Тем более, древнее свидетельство (бл. Иеронима) указывает на 42-ой год (2-ой год императора Клавдия), как год, когда ап. Петр впервые пришел в Рим. — Но во 1-ых, повествование Кн. Деяний об ап. Петре до Иерусалимского Собора ведется в таком смысле, что ап. Петр все это время действовал близ Иерусалима: из Самарии он быстро возвращается в Иерусалим (Деян. 8:25);предпринявши новое путешествие, во время которого был обращен сотник Корнилий (гл. 10), он скоро идет в Иерусалим обратно и доводит до сведения иерусалимских христиан о необычайном событии (обращении язычника-прозелита), гл. 11. Во 2-ых, пребывание ап. Петра в Риме церковное предание неизменно связывает с сопутствованием ему Иоанна Марка, который толковал и записал Петрово благовестие, по просьбе римлян. Между тем последний в 43-44 г. принял участие в благовестническом путешествии Варнавы и Савла по Малой Азии (Деян. 13). Правда, Иоанн Марк, по-видимому, убоявшись трудностей миссионерского дела (ср. Деян. 15:38), отстал в Пергии или Памфилии и возвратился в Иерусалим (Деян. 13:13).

Однако, всем этим исключается его путешествие около этого времени с ап. Петром в далекий Рим. Кажется, он все время оставался в Иерусалиме, где его мать Мария имела собственный дом (12:12), и откуда был взят Варнавою в путешествие после апостольского Собора (15:33). Как видим, до 57 г. у ап. Петра не было времени для посещения Рима, а тем более для долгого пребывания там. Апостол Петр не присутствовал в Риме в 59 г., когда ап. Павел писал туда свое послание. Он не был там в конце 62 или начале 63 г., когда ап. Павел прибыл в Рим на суд Кесаря. А слова пришедших к ап. Павлу в Риме иудеев: «Впрочем, желательно нам слышать от тебя, как ты мыслишь; ибо известно нам, что об этом учении везде спорят» (Деян. 28:22), — исключают до конца 62 г. проповедь здесь «апостола обрезания» (ср. Гал. 2:7), т. е. ап. Петра. Речь же ап. Павла римлянам о том, что он проповедует там, где имя Христово еще неизвестно и что он не созидает христианских общин на чужом основании (Рим. 15:20) — также делает невозможным допустить не только основание римской общины при помощи ап. Петра, но даже просто проповедь его там. Апостола Петра не было в Риме, когда ап. Павел два года сравнительно свободно (Деян. 28:30-31) пребывал там и оттуда писал свои послания Мало-Азийским церквам — Ефес., Кол., Флм., Тимофею, ибо в них нет о нем никакого упоминания и вообще указания. Ап. Петра не было в Риме в 64-65 г. и его спутник Марк в предполагаемом благовестническом римском путешествии находился в это время на востоке в Малой Азии и приглашался в последнем предсмертном 2 посл. к Тимофею (4:11) ап. Павлом в Рим для услуг ему.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: