Дональд Фильцер - Опасности городской жизни в СССР в период позднего сталинизма. Здоровье, гигиена и условия жизни 1943-1953

- Название:Опасности городской жизни в СССР в период позднего сталинизма. Здоровье, гигиена и условия жизни 1943-1953

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2018

- Город:Москва

- ISBN:978-5-8243-2298-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дональд Фильцер - Опасности городской жизни в СССР в период позднего сталинизма. Здоровье, гигиена и условия жизни 1943-1953 краткое содержание

В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

Опасности городской жизни в СССР в период позднего сталинизма. Здоровье, гигиена и условия жизни 1943-1953 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Если такой была ситуация на пороге войны, то начавшаяся война превратила санитарный кошмар в санитарную катастрофу. Больше всего пострадали крупные промышленные центры в тыловой части страны, где население увеличилось в диапозоне от 50 до 100 % из-за наплыва эвакуированных и новых рабочих, которые были мобилизованы для работы в военных отраслях промышленности. И без того маломощные, местные канализационные системы и очистные сооружения подверглись колоссальной нагрузке. Городам и заводам ничего не оставалось, кроме как сливать отходы напрямую в местные водотоки, загрязняя их до такой степени, что вода стала небезопасна для использования даже в промышленных целях, не говоря уже о ее применении в быту и в качестве питьевой. Поскольку только небольшая часть местного населения в каждом населенном пункте имела непосредственный доступ к канализационной системе, бо́льшая часть нечистот скапливалась в выгребных ямах и самодельных навозных ямах. В городах же теперь было меньше ресурсов, чтобы справиться с грязью и нечистотами. Как мы увидим далее, количество лошадей для перевозки мусорных фургонов и цистерн упало практически до нуля частично из-за того, что их изымали для использования в военных целях, частично из-за того, что для них не было корма. Военная мобилизация стала причиной снижения количества доступной рабочей силы (водителей, уборщиков, механиков), нехватка топлива и отсутствие запасных частей остановили работу немногочисленных транспортных средств, которые еще не изъяли. Результатом всего этого стал кризис, требовавший принятия срочных мер. Поскольку лишь малую часть растущего количества мусора и экскрементов можно было переместить в безопасное место за пределами границ города, местная ГСИ утвердила другие меры: сжигать мусор, закапывать экскременты во дворах домов [45] Как и в большей части Европы, подавляющее число жилых домов для коллективного проживания в советских городах имело общий центральный двор. До того как водопровод и туалеты стали нормой, именно в этих дворах располагались уборные и выгребные ямы. Вокруг большей части частных домов также была территория, и если в доме была уборная или яма, то она располагалась где-то во дворе, недалеко от дома. Русское слово «двор» подходит для употребления и в том и другом случае: двор в первом значении и двор во втором значении, и отсюда происходит название «надворная уборная» (туалет во дворе).

и смывать все, что возможно, в коллекторы. Ни одна из этих мер не являлась удовлетворительным решением. Сжигание мусора приводило к серьезному загрязнению. Для захоронения экскрементов территория была ограниченной, и существовал риск заражения нижних слоев грунта и грунтовых вод, что являлось важным моментом, поскольку люди использовали дворы и свободную территорию для выращивания продуктов питания. Слив отходов в канализацию увеличивал загрязненность рек и подвергал риску безопасность питьевой воды. Во время войны также применяли еще одну меру, которая стала неотъемлемой частью послевоенной городской жизни: массовые мобилизации местного населения весной и осенью для сбора и утилизации огромных залежей отходов, скопившихся за зимние и летние месяцы. Однако на самом деле в конце войны ни одна из этих мер, в том числе и сезонные кампании по уборке, не помогла справиться с растущим количеством мусора и экскрементов. Неубранные горы мусора увеличивались с каждым годом и представляли огромную угрозу здоровью не только непосредственно, но и из-за того, что они стали благоприятной средой для размножения мух и грызунов [46] ГА РФ. Ф. 9226. Оп. 1. Д. 636. Л. 51-2, 54-6. Массовые кампании по уборке не были новым явлением военного времени, они проводилисьи в ранние годы после революции. На советском плакате 1920 года «Так надо проводить неделю чистоты!» изображен человек с длинными волосами (которые воспринимаются как благодатная почва для вшей), которого стригут, и в то же время он сам участвует в кампании борьбы за чистоту, так как трет спину другому человеку, который моется. Перед ними стоит солдат и собирает мусор. Я не знаю, что произошло с массовыми уборками в 1930-е годы, но по документам, которые цитируются в этом исследовании, предполагается, что массовые мобилизации военного периода для уборок были экстраординарными и срочными мерами.

.

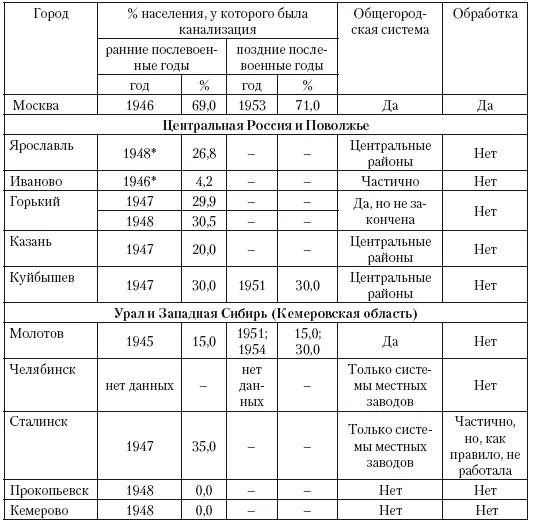

Такова была ситуация в российских городах в мае 1945 года. Это общая картина, но мы увидим, что за исключением Москвы именно такое описание подходит к большинству крупных городов, небольших промышленных городов и их областей. По крайней мере, до начала 1950-х годов, а в некоторых случаях и позднее бо́льшая часть населения этих городов жила в зданиях без канализации. Хотя в некоторых городах протяженность канализационной системы была увеличена, это было сделано, как правило, только для того, чтобы она соответствовала быстрым темпам роста населения, а для опережения темпов роста стали строить только после смерти Сталина. Еще одной важной чертой стало то, что в небольшом количестве городов происходила обработка отходов перед их сливом в открытые водоемы.

В табл. 1.1 показаны типы и размеры канализационных систем в тех крупных промышленных метрополисах, для которых у нас имеются данные; в трех случаях – по Москве, Куйбышеву, Молотову – у нас имеются данные и на ранний, и на поздний послевоенные периоды, поэтому мы можем оценить масштаб изменений.

Среди тыловых городов только в Москве бо́льшая часть населения жила в домах, подключенных к канализации. В других городах таких домов было максимум чуть больше трети, во многих же практически не было вовсе. Объясним, что это означает. В Иванове в 1947 году население составляло около четверти миллиона человек. В Прокопьевске и Кемерове (в Кузбассе, в Западной Сибири) население составляло 170 тыс. и 160 тыс. человек соответственно [47] РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 329. Д. 3152. Л. 25, 35. Это примерные оценки, произведенные ЦСУ в январе 1948 года, основаны на данных о регистрации детей в возрасте до 18 лет и на избирательных списках для взрослых.

.

Таблица 1.1

Канализационные системы в отдельных промышленных центрах, 1945-1954 годы

Примечание: Доля населения, у которого был доступ к канализации, иногда показывается непосредственно в отчетах ГСИ; в иных случаях я рассчитывал эти цифры, оценивая количество местного населения по косвенным показателям, например по показателям заболеваемости или объемам отходов. В последнем случае ГСИ использовала стандартную формулу для вычисления того, сколько мусора производил в год каждый городской житель; зная оценку общего годового объема отходов и мусора, которые производил каждый город, можно примерно вычислить количество населения.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Олег Хасянов - Повседневная жизнь советского крестьянства периода позднего сталинизма.1945–1953 гг. [litres с оптимизированной обложкой]](/books/1145046/oleg-hasyanov-povsednevnaya-zhizn-sovetskogo-krestya.webp)