Борис Тебиев - …И в просвещении стать с веком наравне. Том II

- Название:…И в просвещении стать с веком наравне. Том II

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005162618

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Тебиев - …И в просвещении стать с веком наравне. Том II краткое содержание

…И в просвещении стать с веком наравне. Том II - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Активным защитником реального образования был выдающийся русский ученый-энциклопедист Дмитрий Иванович Менделеев (1834—1907). В 1871 году в «Заметке по поводу о преобразовании гимназий», опубликованной в «Санкт—Петербургских ведомостях», он доказывал «бессмысленность и непрактичность» увлечения мертвыми языками. Современные потребности жизни, утверждал Менделеев, требуют в большей степени знания современных европейских языков, естественных наук, пропаганде которых Министерством народного просвещения уделяется мало внимания.

Аналогичной позиции придерживался и такой известный научный авторитет, как профессор Андрей Николаевич Бекетов (1825—1902) [9]. Он настаивал на необходимости сконцентрировать обучение на проблемах естествознания, поскольку в России и Европе «все обратилось к изучению природы». Если искренне хотеть того, чтобы Россия быстрее поднялась до уровня западноевропейской культуры, то надо ориентироваться не на то, что является наиболее характерным для прошлого западноевропейских цивилизованных стран, т. е. на классическую школу, а на то новое, что хотя и не получило в этих странах большого распространения, но имеет тенденцию к развитию. Этим новым, по мнению ученого, является реальное (по преимуществу естественнонаучное) образование. В противном случае отставание России от Западна будет неизбежным. Пока России наладит сеть классических школ по образцу западноевропейских, Запад разовьет сеть реальных школ. России придется вновь догонять Европу [10].

Убежденным сторонником равноправного положения классического и реального образования являлся известный педагог Петр Федорович Каптерев (1849—1922). На протяжении многих лет он критиковал позицию Министерства народного просвещения, стремившегося снизить образовательное значение реальной школы до уровня профессионального учебного заведения. Не отвергая в целом значения гуманитарного (классического) образования, Каптерев вслед за Пироговым отмечал, что оно не должно быть прикладным, ориентированным исключительно на чиновничью карьеру. Определяя состав общеобразовательного курса, Каптерев был во многом согласен с Гербертом Спенсером, утверждавшим, что в основу выбора тех или других учебных предметов должен быть положен принцип полезности. Однако педагог не разделал некоторые крайности концепции Спенсера и считал, что школе не следует придавать выраженный естествоведческий характер, что она не должна служить исключительно «торгово-промышленным интересам».

Вопрос о реальном образовании постоянно обсуждался в научных, научно-педагогических и научно-технических кругах России, в том числе в Императорском Русском техническом обществе – общественной организации, имевшей своей целью развивать производительные силы страны, в том числе посредством совершенствования системы общего и профессионального образования. Один из ведущих деятелей общества, ученый-химик Еевгений Николаевич Андреев (1829—1889) [11], критикуя политику учебного ведомства, отмечал, что она не отвечает общественным потребностям. Вместо воспитания здоровых, энергичных, полезных для страны граждан российская школа готовит в массе своей людей истощенных и индифферентных. Школа не должна служить ареной для односторонних побуждений. Чуткая к запросам жизни, открытая для критики, она должна быть объективной, а каждый школьный предмет – адекватным своей действительной пользе, чтобы каждый способный ученик смог подготовиться для практической деятельности, используя знания и культуру, полученные в школе. Выступая против ранней профессионализации школьников, Андреев был убежден, что общее образование должно предшествовать специальному и быть ему основой. Каждое низшее учебное заведение должно открывать дверь в непосредственно за ним следующее высшее, общее или специальное без задержки.

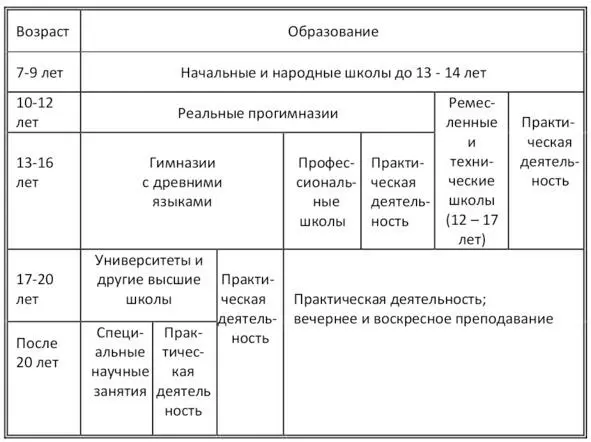

Разработанный Андреевым проект организации образования в России (табл. 3) имел в основе начальную школу с трехлетним курсом обучения и с непременным преподаванием в ней естествознания, ремесел и рукоделий для желающих. В деревнях к начальной школе должны примыкать 2 добавочных курса преимущественно для прикладных знаний и подготовки помощников учителя. Некоторые выпускники начальной школы могут перейти в низшие ремесленные или сельскохозяйственные школы, либо поступить на работу на заводы, в мастерские, в хозяйство. Для них нужно учредить полудневные (т. е. начинающие занятия после полудня), а также вечерние и воскресные школы.

Другая часть выпускников начальной школы продолжает образование в прогимназиях реального профиля с 3-летним курсом обучения. Обязательные предметы преподавания в них следующие: Закон Божий, русский язык, математика, естествознание, история, география и графика. К элективным относятся иностранные живые языки, музыка, рукоделия и ремесла. Окончившие курс реальных прогимназий должны иметь возможность поступать в различные профессиональные школы с 2-4-летним курсом обучения, а также в общие гимназии с древними языками и 4-летним курсом обучения. Специальное образование, по мнению Андреева, нельзя начинать очень рано. Оно вредит общему правильному развитию человека, с детства заковывая его в узкие рамки специальности.

Проблемы реального образования систематически обсуждались на всероссийских и региональных съездах по вопросам хозяйственного развития страны, повышения ее экономического потенциала. Особой известностью в России пользовались общенациональные съезды по техническому и профессиональному образованию, собиравшие на свои заседания сотни педагогов и организаторов образования, представителей науки и торгово-промышленного мира.

Первый такой съезд состоялся в конце декабря 1889 года – начале январе 1890 года в Петербурге. В его работе приняли участие 1076 человек. К началу съезда его организаторы собрали обширный материал, характеризовавший общее и профессиональное образование в стране. На съезде было заслушано более 160 докладов и сообщений. Особое внимание выступавшие уделили соотношения общего (в том числе реального) и профессионального образования. Вывод съезда был таким: техническое и профессиональное образование в России может успешно развиваться лишь при условии правильной постановки общего образования.

Таблица 3 Проект организации в России общего и специального образования, разработанный Е. Н. Андреевым

Источник: Андреев Е. Н. Школьное дело в России. Наши общие и специальные школы. СПб., 1882. С. 59.

На проходившем зимой 1895—1896 годов Втором съезде русских деятелей по техническому и профессиональному образованию, собравшем 1750 участников, работала секция по реальному образованию. На ее заседаниях четко прозвучала мысль о том, что современные российские реальные училища не удовлетворяют общественным потребностям, поскольку не дают своим ученикам полноценного среднего образования. Было предложено закрыть коммерческие отделения, переработать учебные программы по ряду предметов, в том числе по математике, аттестаты выдавать после 7-го класса, открыть всем окончившим курс свободный доступ в высшие учебные заведения.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: