Алла Сорокина - Дикари. Книга о малой Родине

- Название:Дикари. Книга о малой Родине

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005011176

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алла Сорокина - Дикари. Книга о малой Родине краткое содержание

Дикари. Книга о малой Родине - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Дикари в конце XIX – начале XX века

Последними владельцами сергинских земель были князья Голицины и Шуваловы. При них в апреле-марте 1861 г. крестьяне получили долгожданное освобождение от крепостной зависимости. Крестьяне получили статус временнообязанных, т.е. они продолжали выполнять ряд прежних повинностей по выплате оброка и обработке барской запашки. Освободиться от повинностей в пользу помещика крестьяне могли только после выкупа своего надела. Для этого надо было заключить выкупную сделку с помещиком и подписать Уставные грамоты 1 1 Уставная грамота помещика и крестьян – документ, обязательное составление которого каждым помещиком в ходе Крестьянской реформы в России было предусмотрено Манифестом об отмене крепостного права.

. После утверждения указанных документов крестьяне переходили в разряд собственников.

Сергинские крестьяне отказались пойти на соглашение с землевладельцами, боясь вновь оказаться в кабале. До этих событий Сергинская волость состояла из 24 сельских обществ, а во время нарезки её разделили только на два больших: Голицынское и Бутеровское, названные по фамилии бывших владельцев.

После отмены крепостного права происходил передел земли. Лучшие земли перешли в фонд помещиков, и стали предметом купли, продажи и сдачи в аренду. Земля распределялась неравномерно. Лучшие и ближние земли остались за бывшими хозяевами. Крестьянам доставались мелкие участки, а остальные их части нарезались на 10—12 верст от деревни. Сергинцы остались почти без выгона, лесных участков и были вынуждены арендовать землю у князя Голицына и графа Шувалова. Так затянулся почти на 20 лет процесс освобождения сергинских крестьян от крепостной повинности.

За дворянами же сохранилась обязанность опеки над крестьянами, представления их интересов в судах, оказания содействия органам крестьянского самоуправления. Крестьяне должны были выкупать полевые и приусадебные земли, а выгоны и участки леса получали бесплатно. Если крестьяне не могли быстро собрать необходимые суммы на выкуп земли, то правительство выделяло им ссуду. Многие до 1917 г. так и не смогли вернуть эти деньги.

В соответствии с реформами 1871 г. крестьяне были разделены на общества, во главе которых стояли выборные старосты. Несколько обществ объединились в волости, которыми управляли волостной старшина и волостной суд. Такое крестьянское самоуправление действовало до Октябрьской революции.

В Пермском государственном архиве хранится план от 1887 г. Дикаринского общества Сергинской волости Пермской губернии на земли, отведенные в надел временнообязанным крестьянам княгини Бутеро-Родали и князя Голицына. Карту подписали три крестьянина от Дикаринского общества: Тит Андреевич Пищальников, Иван Силантьевич Скорынин и Моисей Матвеевич Карсаков. Мужики эти были неграмотные, вероятно за них поставил подпись Александр Дружинин.

План Дикаринского общества Сергинской волости Пермской губернии, 1887 г.

В 1905 г. карта вновь стала востребована. Скорее всего, к этому времени часть крестьян выкупила земельные наделы у князей, и в карту вносились изменения границ. Карта была выдана крестьянам Дикаринского общества Михаилу Прохоровичу Мальцеву и Николаю Ермолаевичу Полыгалову. Губернское правление об этом удостоверило «подписом» с приложением печати от 9 января 1906 г. На карте указаны деревни Дикари, Чупина, Кондрашина, Цапли и Дикаринский однодворок. Вся карта испещрена цветными линиями-границами наделов и фигурками как лоскутное одеяло.

Копия этой карты размером 120 на 115 см всплыла в Зареке в 1973 г. На первый взгляд в ней нет ничего необычного. Однако, кажется интересным, кто же были эти крестьяне, утвердившие карту и какова их дальнейшая судьба. Попробуем разобраться и обратимся к истории этих крестьян, упомянутых в карте.

Уполномоченный Дикаринского Бутеровского общества Тит Андреевич Пищальников, по рассказам старожилов, был предприимчивым и хозяйственным мужике, торговал лесом и зерном. Известно также, что его сын, Пищальников Гаврила Титович (1898 г.р.) был репрессирован в 1937 г. по обвинению в АСА 2 2 АСА – антисоветская агитация

и расстрелян. Далее история семьи не известна.

Судьба крестьянина Карсакова Моисея Матвеевича не прослеживается, а вот сын его Карсаков Михаил Моисеевич (1874 г.р.) был арестован в 1933 г. и обвинен в АСД 3 3 АСД-антисоветская деятельность

, приговорен к 5 годам лишения свободы с заменой на спецссылку. У Михаила был брат Степан Моисеевич, уважаемый бригадир в военные и послевоенные годы.

Неизвестна судьба крестьян Михаила Прохоровича Мальцева и Николая Ермолаевича Полыгалова и их семей. Известно только, что Николай Ермолаевич был Дикаринским земским гласным (членом местного самоуправления) и не принял советскую власть. В декабре 1918 г. он был еще жив и привел в Сергу отряд белых. В деревне его вспоминали недобрым словом, т.к. в те годы с его указки жителей, принявших новую власть, терроризировали и держали в страхе белые и их сторонники.

Также в карте упомянуто имя Скорынина Ивана Силантьевича. Старожилы деревни помнили его отца Силантия Ивановича. Возможно, в память о нем назвали земляничные угодья за деревней Силкиной ямой. Вероятно, что Силантий был крепостным, а затем временнообязанным, а его сын в силу своей предприимчивости выкупил земельный надел и основал хозяйство. Подробнее об истории семьи Скорыниных рассказывается в разделе «История в лицах».

Вполне возможно, что упомянутые в карте, деревенские жители были членами основанной в 1923 г. сельскохозяйственной артели «Обновленная земля» и открытого в 1924 г. сельхозтоварищества «Землероб». С проведением массовой коллективизации в 1929 г. все эти артели были закрыты. Не с этого ли момента начало накапливаться недовольство у мужиков в деревне, что впоследствии выросло в в Дикаринский бунт в 1931 г.

К 1908 г. Дикаринское общество являлась самым крупным в волости и объединяло 11 населённых пунктов со 109 хозяйствами и населением 541 человек. Уже в 1891-м в Дикарях работали школа грамоты, а в 1897-м – церковноприходская школа. К началу XX века в самой деревне было 36 дворов, и проживал 81 человек мужского пола и 77 человек женского.

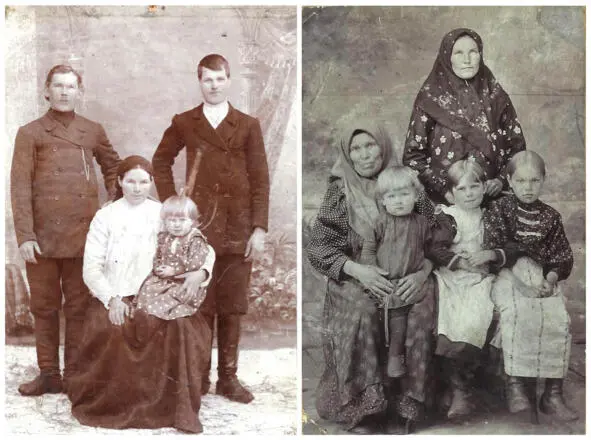

Старейшие жители Дикарей. Имена не известны. Начало XX века. Фото предоставлены Михайловым Михаилом Васильевичем

Главным занятием деревенских жителей было земледелие, а также рыболовство, пчеловодством, звериная и птичная охотой. Жило население за счёт своего хозяйства. Излишек продуктов сбывали на ярмарках, проходивших в крупных деревнях, где продавались мясо, хлеб, льняное семя, мануфактура, бакалейные товары, сани, сельхозинвентарь и прочее. Весной и осенью торговали лошадьми, а летом нанимали на полевые работы местных и пришлых из Казанской и Вятской Губерний и волостей Пермского уезда.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: