Ольга Сюткина - Непридуманная история советской кухни

- Название:Непридуманная история советской кухни

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2019

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ольга Сюткина - Непридуманная история советской кухни краткое содержание

Непридуманная история советской кухни - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Не было и обратной связи – русская кухня не стала частью мировой кулинарной культуры. Отчасти из-за ее примитивизации при СССР, а отчасти в силу физических препятствий: границ и запретов культурного обмена. Вот почему, за редким исключением, за рубежом сегодня знают лишь блюда, возникшие в России до 1917 года. Действительно, бефстроганов, киевские котлеты (они же – чуть модифицированные михайловские), гурьевская каша, не говоря о совсем уж «исторических» блинах, икре и борщах, – вот, пожалуй, и весь ассортимент русской кулинарии, которую можно встретить в ресторанах за границей. Да, конечно, есть еще национальные блюда – форшмак, фаршированная рыба, цыпленок табака, люля-кебаб и т. п. Однако блюдам этим сотни лет и хитами советской кухни они стали постольку-поскольку. Помимо этого, существовали они и за пределами СССР (а ранее – и России) не один век. Так что советского в них мало.

Это – о минусах советской кулинарии. Но, конечно, жизнь, как всегда, была сложнее и не состояла из одного негатива. Были и плюсы, о которых – чуть позже. Были и двойственные, неоднозначные черты, которые можно толковать и за, и против.

Одна из этих черт – ориентация на массовое питание, общепит, как он назывался тогда. Кстати говоря, чрезмерным увлечением «ужасами» советского общепита явно грешат многие сегодняшние описания кухни той, советской эпохи. Здесь и упоминавшаяся уже нами книга В.В. Похлебкина «Кухня века», и эссе Александра Гениса [2] Генис А. Колобок. Кулинарные путешествия. – М., 2008.

, и многочисленные «Советские кухни», изданные в последние годы. Между тем общественное питание при всей своей распространенности явно не составляло сердцевины той кухни, которая была характерна для 1950–1980-х годов. Да и сам общепит – совсем не застывшее советское «чудовище».

Сегодня ничего, кроме настороженности, это слово у нас не вызывает. Но в 1920–1930-е годы все было немножко по-другому. Давайте говорить прямо, в начале 1920-х это было просто спасением от голода. Общественные столовые на предприятиях, в учреждениях стали в какой-то момент единственным выходом для большинства жителей крупных городов. Получая продукты по разнарядке, эти заведения готовили хоть и откровенную кулинарную халтуру (слово «кулинарную» здесь вообще-то лишнее), но для многих это была единственная возможность сытно пообедать.

Положение начало изменяться с середины 1930-х годов, когда под руководством А.И. Микояна, в то время – народного комиссара снабжения СССР, была разработана и начала внедряться новая целостная система общественного питания, обновился продуктовый ряд, были введены жесткие стандарты качества исостава продуктов. При этом модернизация советской пищевой промышленности напоминала общий процесс индустриализации в Советском Союзе. За основу брались лучшие западные образцы, но в силу отсутствия технологии, квалификации, а то и просто понимания процесса все упрощалось донельзя. В результате новая советская кухня хотя и стала, несомненно, шагом вперед по сравнению с 1920-ми годами, но не смогла выполнить поставленных перед нею задач «полного переустройства питания». По существу, она превратилась в некую столичную кухню избранных ресторанов и ведомственных столовых. При этом если в ресторанах все было нарочито вычурно, то в столовых на крупных предприятиях еда была без изысков, но вполне качественной и калорийной.

Конечно, нельзя забывать попытку Советской власти (и лично А.И. Микояна) создать новый стиль и для домашнего питания – новые продукты, бренды (чего стоит, например, докторская колбаса или широкое распространение мороженого), новые привычки, если не фастфуда в нынешнем понимании, то достаточно быстрого приготовления еды дома из полуфабрикатов и консервов.

Это была действительно прогрессивная и, как сейчас принято говорить, модернизационная страница в истории нашей гастрономии. Впрочем, вся модернизация в России заканчивается очень быстро – ровно тогда, когда она начинает создавать угрозу правящей группировке и идеологии. В начале 1940-х этот процесс прервала Великая Отечественная война. Однако уже в начале 1950-х годов противоречия «микояновской» системы с общим советским укладом стали все более очевидны.

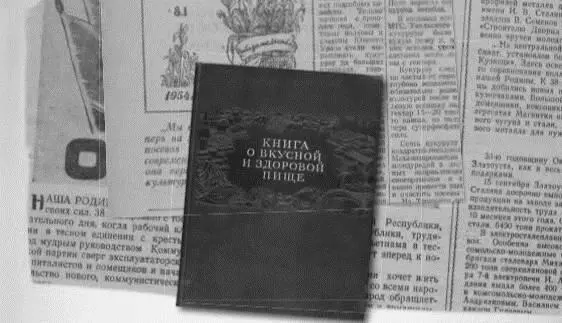

Этому есть очень яркие свидетельства. Возьмите в руки ту самую «Книгу о вкусной и здоровой пище». Ее первое издание вышло в 1939 году. Хотя оно и было выпущено на плохой бумаге с черно-белыми иллюстрациями, весь дух книги был новаторский. Он был проникнут теми самыми настроениями 1930-х годов – чкаловскими, челюскинскими, стахановскими. И вот перед нами та же книга 1953–1975 годов. Несмотря на то что издание стало толще, а бумага лучше – ушел дух и страсть, изменился сам подход к кулинарии. Ведь, согласитесь, настоящая кухня – это всегда эксперимент. Эксперимент с продуктами, со способами приготовления, с технологией, наконец, с потребителем в плане каких-то маркетинговых ходов и игр. Книга 1939 года наполнена этим. Именно отсутствие новизны, эксперимента, а наоборот, косность, являются отличительными чертами послевоенных изданий «Книги о вкусной и здоровой пище», а также не менее известной «Кулинарии». Да, картинки были хороши и аппетитны, но из книги ушла всяческая связь с дореволюционной кухней. Исчезла пылкость и новизна первооткрывателей новых вкусов и продуктов (сосисок, крабов, корнфлекса).

Куда-то делось стремление к освоению новых блюд из иностранных кухонь (пусть бы даже они рассматривались как «пролетарские» по духу). И, наоборот, пришло натужное, явно вызванное «рекомендациями», а не реальной жизнью включение в общесоветскую кухню национальных блюд, которые в нормальных условиях никогда бы и не претендовали на какую-то известность за пределами конкретной и, в общем, небольшой территории. Ну, нельзя же всерьез рассматривать, скажем, киргизское женмомо, молдавский гуляш из свинины с мамалыгой или эстонскую гороховую толченку в качестве примеров общенациональной кухни.

Создание новой советской кухни – это действительно невиданный эксперимент. Никогда в истории не было попыток заново сконструировать то, что вырабатывалось столетиями и поколениями. И вполне закономерно итоги этого эксперимента были очень неоднозначны, собственно, они и сегодня еще подлежат осмыслению. Думаем, что не ошибемся, если скажем: результаты его были совсем не те, на которые рассчитывали его инициаторы. Да, был создан некий образ советской манеры питания. Но под глянцем и лакировкой в нем не было ничего того, что могло бы составить реальную национальную кухню.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: