Борис Акунин - Между Азией и Европой. История Российского государства. От Ивана III до Бориса Годунова (адаптирована под iPad)

- Название:Между Азией и Европой. История Российского государства. От Ивана III до Бориса Годунова (адаптирована под iPad)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-082532-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Акунин - Между Азией и Европой. История Российского государства. От Ивана III до Бориса Годунова (адаптирована под iPad) краткое содержание

*НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ЧХАРТИШВИЛИ ГРИГОРИЕМ ШАЛВОВИЧЕМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ЧХАРТИШВИЛИ ГРИГОРИЯ ШАЛВОВИЧА.

В этой книге оживают страницы отечественной истории XV–XVI веков – как драматичные, ключевые события, так и небольшие эпизоды, о влиянии которых на ход истории порой мало кто задумывается. Охвачен период с момента освобождения Руси от иноземного владычества до великой Смуты – новой утраты независимости в результате внутреннего кризиса и вражеского вторжения. Почему первоначальные успехи сменились поражениями?

Что во «втором» русском государстве изначально было – или со временем стало – причиной подобной непрочности? Третий том проекта «История Российского государства» продолжает разговор об истории Отечества с читателем, который предпочитает увлекательную манеру повествования, но стремится изучать факты, а не художественный вымысел, и делать выводы самостоятельно.

Эта версия книги подготовлена специально для чтения на iPad.

Между Азией и Европой. История Российского государства. От Ивана III до Бориса Годунова (адаптирована под iPad) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

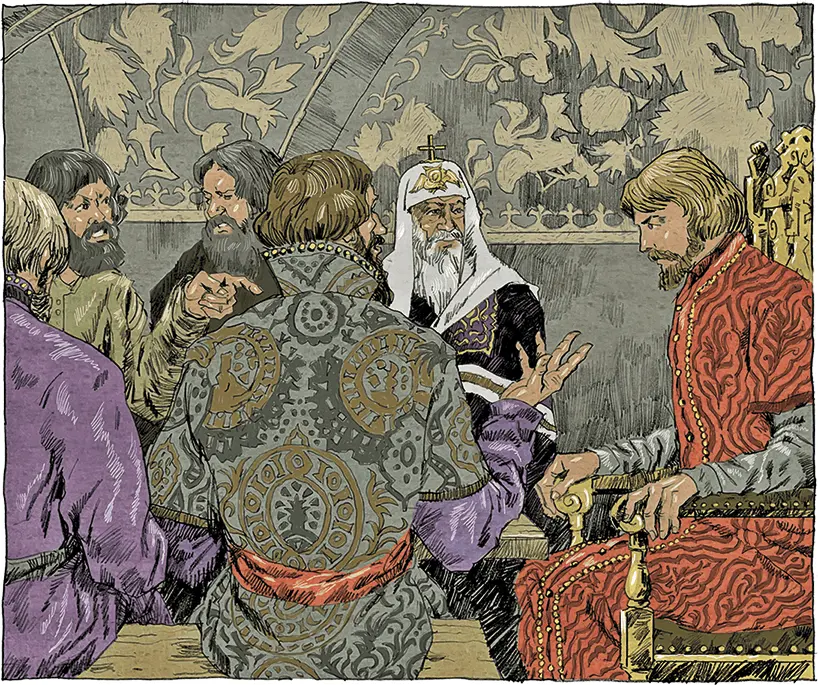

Заседание Боярской думы в начале правления Ивана III. И. Сакуров

Влияние Софьи на облик самодержавной власти, вероятно, проявлялось не на идеологическом, а на декоративном уровне. Царевна вряд ли могла помнить двор василевсов – она отправилась в изгнание ребенком, да и к 1453 году от прежнего константинопольского великолепия мало что осталось, но, конечно, как это обычно бывает с такого рода эмигрантами, девочка росла под рассказы о былом величии Палеологов. Деревянная, ненарядная Москва должна была после Рима показаться принцессе некрасивой, а простота кремлевских обычаев – неприличной. Честолюбие второй супруги и ее ностальгия по византийской церемонности совпали с устремлениями Ивана, стремившегося возвыситься над своим окружением, но вряд ли знавшего, как это сделать.

С появлением Софьи при великокняжеском дворе возникает сложный «чин». Всякий выход государя обставляется целым ритуалом; приближенным становится не так-то просто получить доступ к монарху, и от них начинают требовать проявлений сугубой почтительности. Великому князю теперь целуют руку; по византийскому образцу выстраивается иерархия придворных чинов: конюший, постельничий, ясельничий, кравчий и т. д. Прием иноземных послов отныне превращается в целый спектакль, демонстрацию силы и богатства русского государя.

Заседание Боярской думы в конце правления Ивана III. И. Сакуров

Дистанцирование самодержца от боярства достигалось не только посредством его возвеличивания, но – что было не менее действенно – и за счет принижения, умаления знатных родов. Упоминавшаяся выше «грозность» Ивана III в последний период правления, наверное, строилась, как всё у этого властителя, на холодном расчете. Именно с этой поры особенностью московской внутренней политики становится унижение высшей аристократии. Требовалось «поставить на место» тех, кто еще недавно был так близок к трону. Разумеется, в те времена и европейские монархи нередко умерщвляли вельмож, которыми были недовольны, однако на Западе казни аристократов обычно обставлялись некоторой «почтительностью» – считалось, что подрывать авторитет «благородного сословия» перед «чернью» опасно для общественного порядка. В Москве, начиная с Ивана III, на это смотрели совершенно иначе. Князей и бояр, даже церковных иерархов предавали и публичному поношению, и унизительной смерти, и позорной «торговой казни» – то есть били на площади кнутом. Возникает обычай, согласно которому даже самые родовитые люди, обращаясь к высшей власти, должны были писаться не полным именем, а уничижительно: не «Иваном», а «Ивашкой», не «Дмитрием», а «Митькой» и так далее. Обязательной формулой для всех стало называние себя «холопом» великого государя. В этом, собственно, и заключался главный принцип взаимоотношений монарха с подданными, позаимствованный «вторым» русским государством у Орды: все без исключения жители страны, вне зависимости от положения, званий, богатства, являлись «холопами» государя и находились в полной его воле, не защищенные никакими законами. Понятие собственного достоинства, обычно сопряженного с сословной привилегированностью или личными заслугами, в этой системе координат отсутствовало. Более того, как мы увидим, дойдя до эпохи Ивана IV, те из вельмож и архиереев, кто пытался свое достоинство отстаивать, навлекали на себя самые жестокие кары. Такое по-азиатски, по-ордынски бесцеремонное отношение к аристократии сохранялось у царей долго после краха «второго» русского государства, окончательно уйдя в прошлое и сменившись «европейской» благопристойностью лишь в начале XIX века, при Александре Первом, запретившем позорить дворян телесными наказаниями. Перед этим, в течение трехсот лет, понятие «достоинства» у русских аристократов ассоциировалось лишь с занимаемым положением. Достоинство повышалось исключительно по милости верховной власти, которая точно так же могла любого человека достоинства и лишить. Подобная исторически сложившая трактовка этого термина зафиксирована словарем Даля: «Достоинство – стоимость, ценность, добротность, степень годности; сан, звание, чин, значенье». Там же дается пример словоупотребления: «Он достиг высоких достоинств» – в виду имеется не нравственное самоусовершенствование, а удачная карьера.

Единственный великий

Самой насущной из задач, стоявших перед Иваном Васильевичем в начале его княжения, было присоединение других русских княжеств, полностью зависимых от Москвы и слабых, но всё еще обособленных. С каждым из этих владений Иван действовал по-своему, в зависимости от ситуации. Не торопился, зато обходился без кровопролития – всего один раз был вынужден прибегнуть к силе оружия, однако до сражения дело не дошло.

Начал он, в первый же год по восшествии на престол, с беспомощного Ярославского княжества: вынудил тамошнего великого князя и мелких князей бить ему челом о принятии в подданство, на службу. При этом все ярославские князья остались владеть своими землями, но уже в качестве вотчин, пожалованных государем, то есть сравнялись по положению с московскими «служебными» князьями.

С Ростовским княжеством десятилетие спустя произошло еще проще. Правящее семейство, обеднев, в 1474 году продало Ивану свою независимость и тоже влилось в состав московского боярства.

С двумя крупными княжествами, Тверским и Рязанским, пришлось обойтись иначе.

Пока была жива первая жена Ивана, тверская княжна Мария Борисовна, продолжал действовать договор, в свое время заключенный между родителями супругов. Тверской великий князь Михаил, шурин Ивана, неукоснительно выполнял все обязательства и послушно водил дружину куда прикажет Москва, однако ее требовательность всё возрастала.

В конце концов Михаил Борисович попробовал заручиться поддержкой Литвы. Он женился на внучке Казимира Литовского и заключил с ним союз. Иван III только этого и ждал. Он направил на Тверь свои полки, и тверскому князю, не имевшему возможности сопротивляться, пришлось каяться, просить мира. Иван Васильевич редко съедал добычу в один прием, стремясь не доводить противника до крайности, пока не истощит все его силы. Поэтому он оставил Михаила Борисовича в Твери, однако тот должен был отныне именовать московского государя «старшим братом», отказаться от литовского союза и вообще от права на какие-либо внешние сношения без разрешения Ивана.

После этого тверские бояре стали массово переходить на московскую службу, что еще больше ослабило Михаила. В том же 1485 году всё и закончилось. Москвичи перехватили то ли подлинное, то ли фальшивое послание тверского князя к Казимиру, и Иван снова засобирался в поход. Михаил Борисович слал гонцов, пытаясь оправдаться, но великий князь ничего не хотел слушать – пришло время окончательно аннексировать Тверь. Последние сторонники князя переметнулись к Ивану, после чего Михаилу оставалось только бежать в Литву, откуда он уже не вернулся.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: