Борис Акунин - Между Азией и Европой. История Российского государства. От Ивана III до Бориса Годунова (адаптирована под iPad)

- Название:Между Азией и Европой. История Российского государства. От Ивана III до Бориса Годунова (адаптирована под iPad)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-082532-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Акунин - Между Азией и Европой. История Российского государства. От Ивана III до Бориса Годунова (адаптирована под iPad) краткое содержание

*НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ЧХАРТИШВИЛИ ГРИГОРИЕМ ШАЛВОВИЧЕМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ЧХАРТИШВИЛИ ГРИГОРИЯ ШАЛВОВИЧА.

В этой книге оживают страницы отечественной истории XV–XVI веков – как драматичные, ключевые события, так и небольшие эпизоды, о влиянии которых на ход истории порой мало кто задумывается. Охвачен период с момента освобождения Руси от иноземного владычества до великой Смуты – новой утраты независимости в результате внутреннего кризиса и вражеского вторжения. Почему первоначальные успехи сменились поражениями?

Что во «втором» русском государстве изначально было – или со временем стало – причиной подобной непрочности? Третий том проекта «История Российского государства» продолжает разговор об истории Отечества с читателем, который предпочитает увлекательную манеру повествования, но стремится изучать факты, а не художественный вымысел, и делать выводы самостоятельно.

Эта версия книги подготовлена специально для чтения на iPad.

Между Азией и Европой. История Российского государства. От Ивана III до Бориса Годунова (адаптирована под iPad) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Так закончилась независимость Твери, которая в предыдущем столетии соперничала с Москвой и чуть было не одержала над ней верх.

С Рязанью устроилось тихо и мирно. Иван выдал за тамошнего князя Василия Ивановича свою сестру Анну, женщину умную, ловкую и осторожную. Овдовев, она во всём слушалась старшего брата, рачительно управляя своими владениями. Никаких поводов для недовольства Ивану она не подавала и сумела передать земли сыновьям. Один из них умер бездетным и завещал свою половину княжества дяде Ивану Васильевичу; вторая половина до смерти государя формально в состав московского государства не входила, однако без каких-либо осложнений присоединилась к нему несколько позже, в правление Василия III.

Возможно, Иван Васильевич потому и довольствовался до конца своих дней титулом великого князя, что это звание на Руси теперь звучало иначе, чем в прежние времена. На обширной территории от Балтики до Уральских гор и от северных морей до южных степей остался один-единственный великий князь – московский.

Конец торговых республик

Главный прирост территорий, однако, Москве дали не соседние княжества, а торговые республики, которые властолюбивый объединитель прибирал к рукам одну за другой.

О присоединении сильнейшей из них, Господина Великого Новгорода, речь пойдет в отдельной главе – это была целая эпопея, изменившая облик государства; она сопровождалась масштабными событиями, боевыми действиями и массовыми репрессиями. Две другие республики, Псковская и Вятская, доставили Ивану III меньше хлопот.

Про Вятку красочнее других историков высказался Карамзин: «Малочисленный ее народ, управляемый законами демократии, …сделался ужасен своими дерзкими разбоями, не щадя и самых единоплеменников. Вологда, Устюг, Двинская земля опасались сих Русских Норманов столько же, как и Болгария: легкие вооруженные суда их непрестанно носились по Каме и Волге».

Первоначально это действительно была разбойничья вольница, далекая новгородская колония, основанная ушкуйниками, речными пиратами, и с конца XII века отделившаяся от метрополии. Будущий город Вятка тогда назывался Хлыновым. Хлыновские жители разбогатели на торговле с окрестными лесными народами, от которых получали меха и другие ценные товары, однако не меньше прибыли Вятской земле (по названию реки Вятки) приносили набеги и грабительские походы. Этот задиристый и непокорный народ со всеми ссорился и, пользуясь отдаленностью, часто оставался безнаказанным. Вятчане воевали и с черемисами, и с татарами, и с новгородцами, и с Москвой, охотно участвовали в чужих сварах, если это сулило богатую добычу. На Руси их часто называли «хлыновскими ворами». Республика управлялась вечем; князей, в отличие от Новгорода и Пскова, здесь никогда не бывало. Иногда Вятка признавала верховенство того или иного постороннего властителя – то суздальских или московских князей, то ордынских ханов, но всякий раз с легкостью отказывалась от вассальных обязательств.

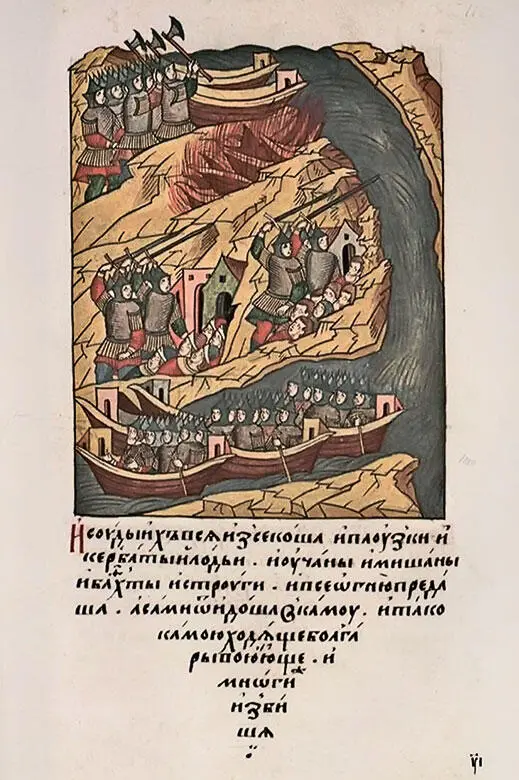

Новгородские ушкуйники за работой. Лицевой летописный свод

Республика могла существовать до тех пор, пока сохранялась возможность балансировать между тремя основными силами этого региона – Москвой, Казанью и Новгородом. Когда же Иван III одолел сначала Новгород, а затем Казань, время речной торгово-разбойничьей республики закончилось. Вятчане, кажется, не понимали, в каком опасном положении они оказались, и имели неосторожность разозлить Ивана Васильевича сначала набегом на Устюг, принадлежавший Москве, а затем строптивым отказом участвовать в очередном государевом походе против Казани.

Тогда, в 1489 году, развязав себе руки, Иван отправил на Хлынов войско, численность которого была больше всего вятского населения. И республики не стало.

История покорения Хлынова дает представление о характере средневековых вятчан, в котором дерзость сочеталась с прагматичностью. Сначала государь, очевидно, не желая тратиться на дорогостоящее военное мероприятие, попробовал действовать через митрополита Геронтия, который увещевал вятчан покориться и угрожал отлучением от церкви. Эта перспектива республику не испугала. Тогда к стенам города подступила рать под началом князя Данилы Щени, одного из лучших московских полководцев. Воевода потребовал капитуляции и выдачи трех вожаков – Ивана Аникиева, Пахомья Лазарева и Палки Богодайщикова. Хлыновцы сказали, что подумают. Думали два дня и ответили, что своих не выдают. Должно быть, понадеялись на крепость стен.

Щеня начал обстоятельно готовиться к приступу: весь город обнесли плетнем. Увидев эту зловещую картину, означавшую, что убежать никому не удастся, хлыновцы воевать передумали: капитулировали безо всяких условий и вождей своих выдали. Расчет, несомненно, был на то, что рать рано или поздно уйдет, и всё пойдет по-прежнему.

Но к этому времени Москва уже выработала самый надежный способ аннексии новых территорий. Ивана Аникиева, Пахомья и Палку, разумеется, повесили, но тем дело не ограничилось. Всех состоятельных и сколько-нибудь заметных вятичей с семьями увели вглубь русских земель и расселили по разным местам, а в Хлынов поставили наместника и перевели московских людей, не испорченных вольным духом. Вятка стала обыкновенной провинцией.

Псковская республика обособилась от Новгорода еще в середине XIV века. Наместников сюда назначала Москва, но их власть являлась номинальной. Все важные решения принимало вече, которое здесь было не ширмой для истинных хозяев (церковной верхушки, боярства и богатого купечества), а худо-бедно работающим инструментом управления. Республика торговала и с Западом, и с Русью, славилась развитыми ремеслами и даже чеканила собственную монету, что в те времена считалось признаком могущества и независимости.

Однако, в отличие от новгородцев, псковитяне не имели сильной армии. Когда Москва решила лишить республику вольностей, защищаться было нечем.

Впрочем, псковитяне и не пытались сопротивляться, трезво рассудив, что от этого выйдет только хуже. Они безропотно поддержали Ивана в его борьбе с Новгородом, стали принимать от Москвы наместников не как в прежние времена, когда сами выбирали, кого пригласить, а тех, кого дадут. Наместников Иван III им давал отвратительных – сплошь грубиянов, вымогателей и насильников. Вероятно, расчет был на то, что псковитяне взбунтуются и тем самым дадут повод к аннексии.

В 1476 году в городе действительно вспыхнул мятеж. Как это обычно случается, хватило мелкой искры, чтобы полыхнул давно копившийся гнев. Вернее, хватило кочана капусты. Слуга московского наместника князя Ярослава Оболенского без спроса взял с воза кочан капусты и начал кормить княжьего барана. Затеялась ссора, перешедшая в драку, а потом в настоящий бой. Летописец пишет, что пьяный Оболенский велел стрелять по толпе. Были жертвы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: