Михаил Свирин - Стальной кулак Сталина. История советского танка 1943-1955

- Название:Стальной кулак Сталина. История советского танка 1943-1955

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Яуза, Эксмо

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5-699-14628-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Свирин - Стальной кулак Сталина. История советского танка 1943-1955 краткое содержание

Танки 1943-1955 годов стали последними танками сталинской эпохи – танками, которые помогли приблизить победу в великой войне XX века. Ни одна из крупных наступательных операций Красной армии второй половины войны не проводилась без масс танков. Концентрация их на главных направлениях Белорусской, Львовско-Сандомирской, Висло-Одерской операций не знала аналогов. Немецко-фашистская армия так и не смогла воспрянуть после потерь масс танковых войск в летнем сражении 1943 года. И перешла от действий танковых групп и танковых армий к операциям с использованием небольших танковых соединений.В этот период советские танкостроители смогли дать армии тысячи простых и дешевых, но надежных и современных боевых машин, обладающих весьма достойными характеристиками, тогда как Германия отставала если не в качестве, то в количестве боевых машин на фронте.Так каким был этот путь? Путь от освоения сырых и еще не вполне надежных боевых машин к тьме "бронированной саранчи" (как ее называли за рубежом), которая наводила страх на все страны мира в конце 1940-х – начале 1950-х? Каков был путь развития "танка Победы" в этот ответственный момент?На эти вопросы призвана ответить новая книга Михаила Свирина, основанная на документах конца войны и первых послевоенных лет.

Стальной кулак Сталина. История советского танка 1943-1955 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Новый танк отличался от других машин, разработанных кировцами в годы войны. Лобовая часть – трехгранная, по типу ИС-3. Л. Горлицкий считал, что корпус этого танка задумывался Ж. Котиным еще в 1944 г. и корпус танка ИС-3 был получен из него, но с более тонкой броней.

Силовая установка должна была состоять из двух дизелей В-11 или В-16 общей мощностью 1200 л.с. Электрическая трансмиссия была аналогична установленной УЗТМ на танке ИС-6. Топливные баки располагались в подмоторном фундаменте.

Артиллерийское вооружение ИС-7 сначала должно было состоять из 122-мм пушки большой мощности с нач. скоростью бронебойного снаряда около 1000 м/с. Однако указанная пушка до конца года изготовлена не была и в начале 1946 г., по просьбе Ж. Котина, ЦАКБ спроектировало 130-мм пушку С-26 с баллистикой, близкой к морскому 130-мм орудию Б-13. Пулеметное вооружение предполагалось в виде трех пулеметов ДТМ и двух 14,5-мм пулеметов Владимирова обр. 1944 г. (КПВ). Несмотря на большую массу, достигавшую 65 т, машина получилась очень компактной. Был построен деревянный макет танка в натуральную величину.

Деревянная модель танка "Объект 260" в натуральную величину. 1946 г.

По результатам работы макетной комиссии в 1946 г. началось проектирование другого варианта "объекта 260". Весной 1946 г. было принято решение по изготовлению двух экземпляров танка ИС-7.

Утвержденный внешний вид первого образца танка "Объект 260". 1946 г.

Продольный разрез танка "Объект 260" (ИС-7). 1946 г.

Первый был собран 8 сентября и до конца года прошел на ходовых испытаниях 1000 км, по результатам которых был признан отвечающим основным тактико-техническим требованиям. Так была достигнута максимальная скорость на твердом грунте 60 км/ч, средняя скорость по разбитой булыжной дороге составила 32 км/ч. Второй экземпляр был собран 25 декабря 1946 года и успел пройти на ходовых испытаниях лишь 45 км.

Члены комиссии, представители ГБТУ и МИНТРАНСМАШ осматривают опытный ИС-7.

В процессе конструирования нового танка было внедрено более 25 решений, ранее не встречавшихся в танкостроении, к разработкам и консультациям привлекались более 20 институтов и научных учреждений.

В ходе работ над ИС-7 постоянную головную боль разработчикам доставляло отсутствие танкового дизель-мотора мощностью 900-1200 л.с. Поэтому танк изначально задумывался на применение либо спарки дизелей В-16 завода № 77, или дизель повышенной мощности завода № 800, что заставляло их "крутиться волчком". Но завод № 800 задания не выполнил, а спаренная установка завода № 77 опоздала к срокам, утвержденным Минтрансмашем.

Испытания и доводка проводились филиалом завода № 100 и выявили ее полную конструктивную непригодность. Не имея необходимого двигателя, но стремясь выполнить в срок правительственное задание, Кировский завод совместно с заводом № 500 Минавиапрома приступил к созданию танкового дизеля ТД-30 на базе авиационного АЧ-300. В результате на двух первых образцах ИС-7 установили двигатели ТД-30, которые показали в процессе испытаний свою пригодность для работы в танке, но из-за плохой сборки требовали доводки.

Трансмиссия ИС-7 была спроектирована в двух вариантах, но изготовлен лишь вариант с шестиступенчатой КПП с кареточным переключением и синхронизаторами. Механизм поворота – планетарный, двухступенчатый. Управление имело гидравлические сервоприводы. При испытаниях трансмиссия показала хорошие тяговые качества, обеспечив высокие средние скорости танка.

Второй вариант планетарной, 8-ступенчатой трансмиссии, с механизмом поворота типа 3К, гидравлическими сервоприводами с перспективным выбором передач был разработан совместно с МВТУ имени Н.Э. Баумана, но изготовлен в срок не был.

При разработке ходовой части конструкторским отделом был спроектирован ряд вариантов подвесок, изготовленных и подвергнутых лабораторно-ходовым испытаниям на серийных танках и на первом опытном танке ИС-7. На их основании были разработаны окончательные рабочие чертежи всей ходовой части. Впервые в отечественном танкостроении в тяжелом танке были применены гусеницы с сайлент-блоком (резино-металлическим шарниром), гидравлические амортизаторы двухстороннего действия, опорные катки с внутренней амортизацией, работающие при больших нагрузках, пучковые торсионы.

На танке прошла испытания 130-мм пушка С-26 со щелевым дульным тормозом с механизмом заряжания, позволявшем достичь скорострельности в 6-7 выстр./мин. Механизм заряжания с пневматическим приводом был разработан и изготовлен в металле НИИ артиллерийского воружения, работал надежно, но имел большие габариты. На ИС-7 было установлено 7 пулеметов: один – 14,5-мм и шесть – 7,62-мм. Лаборатория ОГК Кировского завода дополнила турельную установку спаренных зенитных 7,62-мм пулеметов дистанционным синхронно-следящим электроприводом с использованием "элементов аппаратуры с иностранной боевой техники".

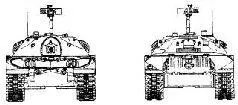

В течение 1947 г. в КБ Кировского завода шла работа по совершенствованию конструкции танка ИС-7. Новый проект многое сохранил от своего предшественника, но вместе с тем в него было внесено несколько существенных изменений. Корпус стал немного шире, а башня – более сплюснутой. Корпус получил гнутые борта, предложенные конструктором Г. Москвиным. Было усилено вооружение – ЦАКБ усовершенствовало конструкцию С-26, предложив 130-мм пушку С-70 с длиной ствола 54 калибра. Ее бронебойный снаряд массой 33,4 кг покидал ствол с начальной скоростью 900 м/с.

Утвержденный внешний вид эталонного танка ИС-7. 1948 г.

Прибор управления огнем обеспечивал наведение стабилизированной призмы на цель независимо от пушки, выстрел предполагалось разрешить при совпадении положения пушки с линией прицеливания. Опытные образцы системы были изготовлены опытным заводом № 212 Минсудпрома, один из которых проходил испытания и отладку в морском НИИ № 1.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: