Юрий Берёзкин - Инки. Исторический опыт империи

- Название:Инки. Исторический опыт империи

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1991

- Город:Ленинград

- ISBN:5-02-027306-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Берёзкин - Инки. Исторический опыт империи краткое содержание

Книга посвящена инкам, чья история, культура и трагическая судьба вызывают неослабевающий интерес у читателей. Рассказывая о цивилизации инков, автор обращается к выявленным за последние годы и десятилетия археологами, историками, этнографами и лингвистами новым фактам и теоретическим посылам, в свете которых ее особенности выглядят сегодня иначе, чем прежде. Могучая империя, простиравшая свою власть на тысячи километров и повелевавшая миллионами людей в пределах огромного природного региона Южной Америки, создала систему жесткого централизованного управления всей жизнью населявших ее народов, но, словно колосс на глиняных ногах, рухнула под ударами кучки конкистадоров-европейцев. Таков был конец своего рода исторического эксперимента инков, доводивший до логического предела тенденции, заметные и в других древних и новых империях Старого и Нового Света. Уроки и выводы, которые сегодня позволяет сделать этот эксперимент, основываются на сравнительном анализе старых и новых имперских структур, организации в них государственной власти, их социальной иерархии и особенностей идеологии — всего, что роднит их с недолговечным, но богатым историческим опытом инков. Книга предназначена для всех, интересующихся философией истории и мировой культуры, проблемами государства и общества

Инки. Исторический опыт империи - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Функции монументальной архитектуры

Возведение массивных, сравнительно примитивных по конструкции сооружений, в которых «полезная площадь» находящегося внутри или наверху склепа или храма ничтожно мала по сравнению с объемом насыпи или кладки, - особенность не одних лишь культур древней Америки и Египта. Это типичнейшая черта большинства древних обществ, находившихся в преддверии образования государства или недавно переступивших такой порог. Гигантские пирамиды, зиккураты, курганы и т. п. встречаются от Миссисипи до Японии и от Месопотамии до центральноазиатских степей. Понятно поэтому, что строительство массивных храмовых платформ и прочих не имевших практического значения монументальных сооружений отвечало каким-то общераспространенным социальным потребностям.

Потребности определялись характером той переходной эпохи, когда свойственные государству способы и органы управления хотя и начали возникать, но еще не вполне сформировались и, главное, не стали в глазах общества само собой разумеющимися и традиционными. Если в периоды социальных потрясений новые руководители не уверены в законности, или общепризнанности, прочности своих прав, тенденции к грандиозному монументальному строительству могут на короткое время снова возрождаться. Достаточно характерно, например, что прямым архитектурным образцом для здания Московского университета послужил камбоджийский храм Ангкор-Ват (За рубежом, 1990. № 8. С. 17.). Суперграндиозные масштабы неосуществленного довоенного проекта строительства Дворца Советов в Москве на месте взорванного храма Христа-Спасителя способны поразить нас и сейчас, после двух-трех десятилетий научно-технической революции.

Лидеры, под началом которых ведется сооружение гигантских престижных объектов, поначалу вовсе не обладают теми находящимися под их непосредственным контролем источниками власти, о которых мы говорили выше, и в очень сильной степени зависят от поддержки населения. Формой обеспечения подобной поддержки, придающей ей устойчивость, сглаживающей сиюминутные колебания в оценках, служит наделение руководителя сакральными или харизматическими свойствами. Тем самым вождь, жрец, пророк или диктатор начинает восприниматься как личность, фиктивно опирающаяся на внешние по отношению к коллективу силы, хотя в действительности вся его власть исходит не «сверху», а «снизу» и обусловлена согласием отдельных людей, групп, коллективов - большинства населения - с существующим порядком. В сознании членов общества лидер становится посредником между смертными и богами, или же сам превращается в сверхчеловека. Если основа власти вождя культово-религиозная, то ее зримым воплощением чаще всего становятся такие искусственные сооружения, которые связаны с почитанием божеств и обожествленных предков. Побуждение подчиненных к подобному грандиозному строительству не приносит лидерам непосредственных материальных выгод. Такие действия имеют знаковый характер, выявляя и закрепляя сложившуюся в данном обществе структуру власти. Это своего рода проба сил, позволяющая определить, насколько далеко и безоговорочно готовы люди следовать за руководителем. Одновременно монументальные объекты символизируют мощь и богатство данного коллектива по отношению к окружающим.

Вплоть до середины I - начала II тыс. н. э. лидеры политических объединений в древнем Перу продолжали видеть в религии непосредственный и, скорее всего, основной источник «вневоенного» поддержания своего авторитета. Понятия легитимности и сакральности оставались, по-видимому, полностью слиты. Лишь в прибрежном царстве Чимор и затем при инках культовые объекты перестают выделяться своими размерами среди других общественных сооружений.

Стадии политической интеграции древнего Перу

Рассмотрим теперь ход развития древнего Перу таким, каким он реконструируется по материалам археологии. На наш взгляд, в процессе политической интеграции области и превращения ее из совокупности бесчисленных независимых общин в империю допустимо выделить четыре стадии. Речь, разумеется, идет о предельно упрощенной и схематичной картине. Если эволюция технологии была в Андах, как и почти повсюду в мире, практически необратима, то политическое развитие сопровождалось срывами, откатыванием назад; судьба отдельных объединений резко менялась под влиянием сравнительно случайных обстоятельств. Общая направленность развития проступает, однако, достаточно ясно и выглядит следующим образом.

1. Общины и простые вождества

В связи с переходом к прочной оседлости укрепляется авторитет общинных лидеров. Появляются первые небольшие объединения отдельных общин. Численность наиболее крупных коллективов такого рода вряд ли превосходила одну-две тысячи человек.

На побережье Тихого океана обо всем этом свидетельствуют материалы захоронений и остатки зданий общественно-культового назначения III тыс. до н. э. Так, на поселении Асия к югу от Лимы среди полусотни захоронений несколько оказались богаче обычных, причем наиболее неравномерно были распределены ткани. (Moseley, 1975. P. 77.) Надо заметить, что и далее, вплоть до прихода испанцев, богатая узорчатая материя входила в число самых престижных, недоступных простолюдинам изделий. Общественные здания к концу III тыс. до н. э. стали существенно выделяться размерами среди обычных жилищ и стояли на террасах и платформах до 10-15 м высотой. Для сооружения подобных объектов, очевидно, собирались люди со всей долины и с прилегающего к речному оазису участка побережья.

Одновременно с появлением сплоченных оседлых общин и (пока только на побережье) первых вождеств в III тыс. до н. э. складываются устойчивые хозяйственные связи между отдельными районами Перу. Серединой III тыс. до н. э. датируются самые ранние находки картофеля, обнаруженного при раскопках памятников притихоокеанской полосы. Перуанский картофель не растет в низменностях и несомненно был привезен на побережье из горных районов. Кукуруза, которая оказалась в упоминавшихся хранилищах Лос-Гавиланес, видимо, тоже попала туда с гор. Вплоть до I тыс. до н. э. ее остатки в слоях древних поселений прибрежной полосы встречаются столь редко, что допустимо сомневаться в местном происхождении этих початков. Найдены в Лос-Гавиланес и изделия из шерсти альпаки - чисто высокогорного животного.

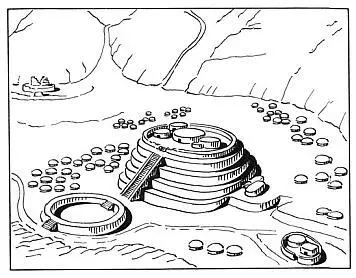

Поселение Ла-Гальгада в начале II тыс. до н. э. Реконструкция (по Т. Гридеру и А. Буэно).

Некоторые открытия наводят на мысль о почти невероятных для столь глубокой древности масштабах межплеменного обмена. В конце 70-х годов американский археолог Т. Гридер и его перуанский коллега А. Буэно раскопали в долине реки Таблачака поселение Ла-Гальгада. (Early ceremonial architecture, 1985. P. 41-42, 93-109.) Таблачака - правый приток реки Санта, впадающей в океан близ нынешнего порта Чимботе. Памятник расположен на высоте 1000 м над уровнем моря, т. е. в высотном поясе, который на западных склонах Анд беднее остальных ресурсами дикой флоры и фауны и наименее пригоден также и для ведения производящего хозяйства. И все же именно здесь в конце III - начале II тыс. до н. э. располагался едва ли не самый крупный в тогдашней Америке центр монументальной архитектуры. Объяснить это можно лишь тем, что по долинам Санты и Таблачаки проходит кратчайший путь с побережья в горы и дальше на восток в долину реки Мараньон. Обменивались, скорее всего, не столько украшения и предметы культа, сколько продукты массового потребления - сушеные рыба и водоросли на картофель и сушеное мясо. Проследить движение подобных продуктов очень трудно, но и негативные свидетельства имеют здесь определенный вес. Так, в культурном слое поселения, число обитателей которого оценивается в тысячу человек, практически не найдено костей животных. Поскольку люди вряд ли могли полностью обходиться без мяса, остается допустить, что ели они «консервы» того времени - чарки, о которых мы уже говорили. Найдены в Ла-Гальгаде обрывки орнаментированной хлопчатобумажной материи, которая, по-видимому, производилась здесь на месте и обменивалась на продукты питания.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: