Валерий Дюличев - Рассказы по истории Крыма

- Название:Рассказы по истории Крыма

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ИД Квадранал

- Год:2005

- Город:Симферополь

- ISBN:966-8400-35-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Дюличев - Рассказы по истории Крыма краткое содержание

Дюличев Валерий Петрович окончил Симферопольский государственный университет. Учитель истории, краевед. Заслуженный работник образования АРК.

В книге на основе обширных научных материалов, краеведческих и археологических изысканий повествуется об историческом прошлом удивительного и неповторимого края, в легендарной и порой трагической истории которого переплелись судьбы многих племен и народов.

Издание снабжено картами и иллюстрационными блоками.

Адресуется преподавателям истории в качестве учебного пособия по истории родного края, учащимся гимназий, лицеев, средне-образовательных школ; всем, кто интересуется историей Крыма.

lenok555: Иллюстрации, кроме карт и схем, отсутствуют!

Рассказы по истории Крыма - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

К ханским прерогативам, которыми они пользовались даже будучи под османским владычеством, принадлежали: публичная молитва (хутба), т. е. возношение ему «за здравие» во всех мечетях во время пятничного богослужения, издания законов, командование войсками, чеканка монеты, стоимость которой он пожеланию повышал или понижал, право устанавливать пошлины и облагать по своему произволу своих подданных. Но, как указывалось выше, власть хана была крайне ограничена турецким султаном, с одной стороны, и карач-беями — с другой.

Помимо хана существовало шесть высших чинов государственного сана: калга, нураддин, орбей и три сераскира или генерала-ногайца.

Калга-султан — первое лицо после хана, наместник государства. В случае смерти хана бразды правления по праву переходили к нему до прибытия преемника. Если хан не хотел или не мог принять участие в походе, то калга брал на себя командование войсками. Резиденция калги-султана была в городе недалеко от Бахчисарая, называлась она Ак-Мечеть. У него были свой визирь, свой диван-эфенди, свой кади, его двор состоял из трех чиновников, как и ханский. Калги-султан заседал каждый день в своем Диване. Дивану подведомственны были все решения о преступлениях его округа, даже если дело шло о смертном приговоре. Но дать окончательный приговор калга не имел права, он только разбирал процесс, а хан уже мог утвердить приговор. Калгу хан мог назначать только с согласия Турции, чаще всего при назначении нового хана стамбульский двор назначал также калгу-султана.

Нураддин-султан — второе лицо. По отношению к калге он был тем же, что и калга по отношению к хану. Во время отсутствия хана и калги он брал на себя командование армией. Нураддин имел своего визиря, своего диван-эфенди и своего кади. Но он не заседал в Диване. Он жил в Бахчисарае и удалялся от двора только в том случае, если ему было дано какое-либо поручение. В походах он командовал небольшими корпусами. Обычно являлся принцем крови.

Более скромное положение занимали орбей и сераскиры. Указанных чиновников, в отличие от калги-султана, хан назначал сам. Одним из важнейших лиц в иерархии Крымского ханства был муфтий Крыма, или кадиескер. Он жил в Бахчисарае, являлся главой духовенства и толкователем закона во всех спорных или важных случаях. Он мог смещать кадиев, если они судят неправильно.

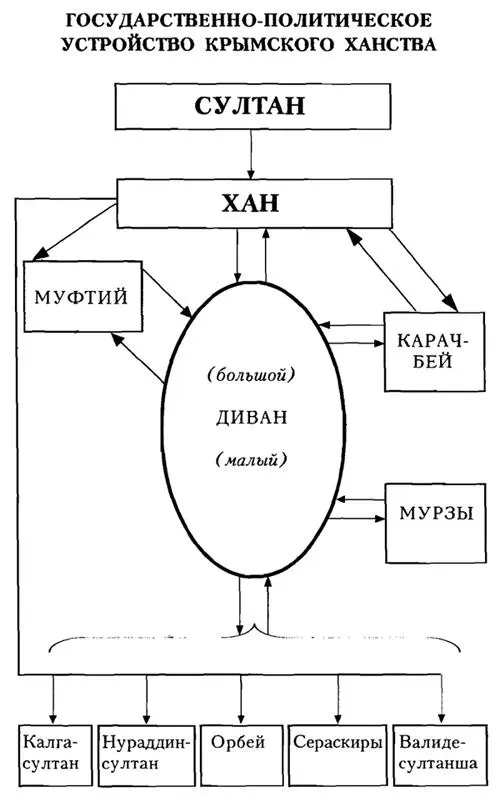

Схематично иерархию Крымского ханства можно представить следующим образом.

Вопросы и задания

1. Расскажи о родовой организации крымских татар.

2. Какую роль в Крымском ханстве играл институт "карач-беев"?

3. В чем состояли значение и функции Дивана?

4. Охарактеризуй полномочия крымских ханов.

5. Назови высшие государственные посты. Охарактеризуй их роль в политической структуре Крымского ханства (калга-султан, нураддин-султан, орбей и сераскиры, муфтий Крыма — кадиескер).

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КРЫМСКОГО ХАНСТВА

Татары, как крымские, так и ногайские (кочевавшие в причерноморских и прикубанских степях), делились на племена (у крымских татар — аймаки, у ногайских — орды и колена), членившиеся на роды. Во главе родов, как уже отмечалось выше, стояли беи — высшая татарская знать, владевшая огромными стадами скота и пастбищами, захваченными ими в Крыму или им пожалованными. Они направляли передвижение своих поданных (своего улуса) и фактически распоряжались всей землей, т. е. пастбищами для кочевок (юртом), что и определяло власть беев над непосредственными производителями — татарами-скотоводами. Влияние беев распространялось поэтому на весь строй татарских родов. Ступенькой ниже на социальной лестнице стояли вассалы беев — мурзы (татарское дворянство), получавшие от беев в пожалование земли и различные феодальные привилегии.

Таким образом, родовая организация татар являлась лишь оболочкой отношений, типичных для кочевого феодализма в том виде, в каком он сложился в монгольской империи Чингисхана в XII-XIII веках. Это были отношения между татарской феодальной верхушкой Крымского ханства, с одной стороны, и массой простых татар-скотоводов — с другой.

Как уже отмечалось, к XVI веку Крымское ханство фактически охватывало не только степной и предгорный Крым, но и бескрайние степные просторы между низовьями Днепра и Дона, а также степи между Доном и Кубанью.

Собственно в Крыму обитали так называемые татары перекопские, а степи за пределами полуострова в те времена занимала орда ногайских татар (в восточном Приазовье так называемые ногаи), подчинявшаяся Крымскому ханству.

СКОТОВОДСТВО

На таком обширном пространстве с XIII века и кочевали татары — степняки-скотоводы. По словам Сигизмунда Герберштейна, австрийского посла в Москве (в 1517 и 1526 гг.), побывавшего в Крыму, татары «не остаются долго на одном месте... Стравили пастбища в одном месте, они переселяются в другое со стадами, женами и детьми, которых везут с собой на повозках».

Татары кочевали отдельными небольшими селениями (аилами), которые иногда, ради безопасности, объединялись и кочевали большими таборами.

Мартин Броневский (посол польского короля Стефана Батория к татарам в 1578 г.) сообщает, что «татары питаются кониною, бараниной, которых у них очень много. Простой народ не имеет хлеба, употребляет вместо него толченое пшено, разведенное водой и молоком».

В степной части Крыма и у ногаев, хозяйство которых было особенно примитивным, так продолжалось и в XVII, и в XVIII веке. Мурзы также предпочитали скотоводство земледелию.

В Крыму степные кочевники сохраняли свой уклад жизни, и, конечно, ими была сохранена и древнейшая отрасль их экономики — коневодство. Лошадь для татар имела огромное значение — это и транспорт, и помощник в хозяйстве, и в то же время пища. Татары умели делать из кобыльего молока острые и вкусные сыры, сбраживая его с ячменем, приготавливали кумыс, на молоке варили просяную похлебку. Готовили различные блюда из конского мяса, особенно ценилось мясо жеребят. Крымские лошади, не отличавшиеся особой статью (невысокие), были быстрыми, выносливыми и удивительно сильными. Крымские ханы настолько высоко ценили породу своих лошадей, что даже запрещали продажу их на вывод. Табуны лошадей были значительными, об этом говорит тот факт, что в отдельные походы татары брали с собой до 300 тыс. лошадей.

Достаточно многочисленными были и стада овец, ценимых за мясо, молоко и в особенности за шкуру — зимняя одежда шилась обычно из овчины. Была выведена и знаменитая крымская курдючная порода — курдючный жир высоко ценился, считалось, что он обладает даже целебными свойствами. Овцеводством занимались в основном в степных районах, здесь отары насчитывали по нескольку тысяч голов. Занимались овцеводством и в горном Крыму, здесь овец с ранней весны и до глубокой осени выпасали на яйлах. Значительно меньше разводили коров. Их молоко использовали широко — добавляли в кумыс, из него делали острые сыры- Одним из самых распространенных продуктов питания был катык — кислый напиток из коровьего или овечьего молока.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: