Валентин Седов - Происхождение и ранняя история славян

- Название:Происхождение и ранняя история славян

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1979

- Город:М.

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валентин Седов - Происхождение и ранняя история славян краткое содержание

В книге всесторонне исследуются проблема происхождения славян и начальные этапы их истории. Анализируя данные письменных источников, археологических, лингвистических, антропологических изысканий, автор последовательно рассматривает этапы формирования и расселения праславянских и славянских племен с середины I тысячелетия до н. э. до конца I тысячелетия н. э.

Происхождение и ранняя история славян - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Однако это не основание для пессимистического отношения к этно-генетическим построениям археологов. По мере дальнейшего накопления фактического материала по той или иной археологической культуре, после выяснения ее происхождения и судеб ее носителей обычно проясняется и этническая сущность культурных общностей, выделенных по археологическим данным.

Так, близкие между собой археологические культуры I тысячелетия до н. э. Юго-Восточной Европы на основе ряда общих элементов были названы археологами скифскими. Согласно точке зрения, долгое время господствовавшей в историко-археологической литературе, на территории распространения всех скифских культур обитало ираноязыч-ное население. [91] Rostovzeff M. Iranians and Greeks in South Russia. Oxford, 1922, p. 83–112.

В 40–50-х годах в советской археологической литературе распространилось мнение о нескифской принадлежности племен — носителей лесостепных скифских культур. Например, М. И. Артамонов в ряде статей утверждал, что в пределах распространения археологически сходных скифских культур находились как скифские (собственно иранские), так и нескифские (в том числе и славянские) пле-лшна, воспринявшие скифскую культуру. [92] Артамонов М. И. Венеды, невры и будины в славянском этногенезе. — Вестник ЛГУ, 1946, № 2, с. 70–86; он же. Этногеография скифов. — Уч. зап. ЛГУ, 85,1949, с. 129–171; он же. Этнический состав населения Скифии. — В кн.: Доклады VI Научной конференции Института археологии АН УССР. Киев, 1953, с. 169–196.

Новейшие изыскания в области топонимики показали, что иранские водные названия имеются не только в степной части Скифии. Они довольно многочисленны в ее лесостепных регионах. [93] Топоров В. Н., Трубачев О. Н. Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья. М., 1962; Трубачев О. Н. Название рек Правобережной Украины.

Выявлены следы непосредственного контакта ираноязычного населения с балтами, занимавшими в период раннего железа обширные области Верхнего Поднепровья. [94] Седов В. В. Балто-иранский контакт в Днепровском левобережье. — СА, 1965, № 4 с. 52–62.

Работами антропологов установлено, что черепа из скифских памятников Днепровского лесостепного правобережья тождественны черепам из других районов ареала скифских культур. [95] Кондукторова Т. С. Антропология древнего населения Украины. М., 1972, с. 3–27.

Следовательно, мысль о принадлежности племен лесостепных скифских культур какому-то неираноязычному населению пришла в противоречие с очевидными фактами, и от нее пришлось отказаться. [96] Артамонов М. И. Киммерийцы и скифы. М., 1974.

Впрочем, из описаний Геродота можно догадываться, что у всех скифских племен был один язык (иранский, как определено лингвистами).

Можно привести и другие примеры, подтверждающие на основе данных смежных наук положение о соответствии археологических культур этносам. Уже упоминалась работа Р. Хахманна, Г. Коссака и X. Кюна, очень убедительно свидетельствующая о надежности этнических выводов на основе археологии.

Однако среди археологических культур имеются и полиэтничные. Это вполне объяснимо, ибо в древней истории человечества неоднократно имели место миграции и взаимопроникновения одной или нескольких этнических групп на территории других. Такие археологические культуры выделяются среди прочих прежде всего разнохарактерностью погребального обряда, разнотипностью домостроительства, разношерстностью прочих элементов культуры. Если моноэтничные археологические культуры формируются на основе одной или нескольких близкородственных культур и некоторая неоднородность, наблюдаемая в начальной их стадии, быстро нивелируется, то полиэтничные культуры складываются в результате взаимодействия нескольких неродственных культур.

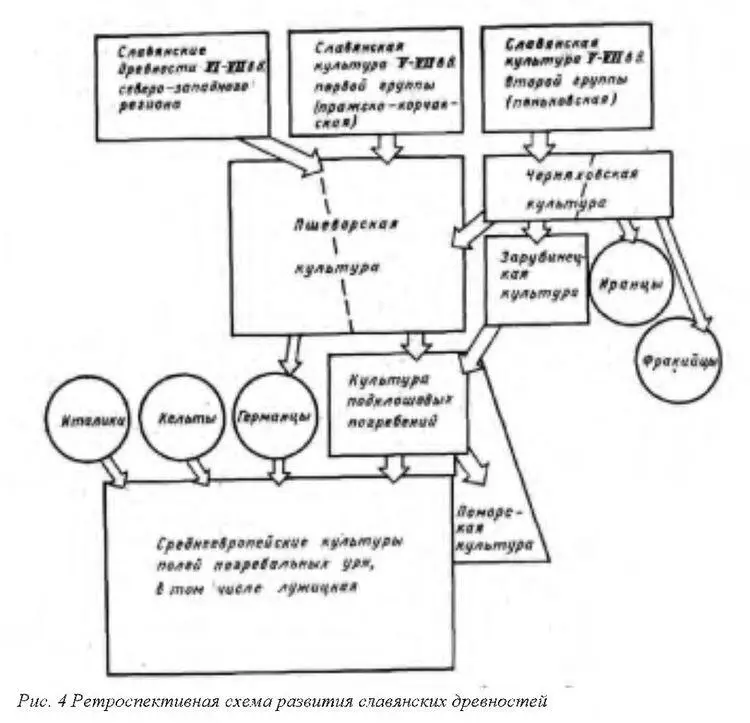

Рис. 4 Ретроспективная схема развития славянских древностей

Такова, в частности, черняховская культура, объединяющая в единое памятники с очень разнотипным домостроительством и многоликой лепной керамикой, могильники с разнохарактерными захоронениями. Очевидно, что в составе населения, оставившего черняховскую культуру, было несколько племенных групп.

Исследователи, пользуясь ретроспективным методом в изучении генезиса тех или иных этноязыковых групп и встречаясь с многоэтничными культурами, наталкиваются на целый ряд препятствий.

На заре славянской государственности и письменности славянские народы обладали довольно однородной культурой, распространение которой хорошо совпадает с границами расселения славян, устанавливаемыми по многочисленным письменным источникам. Спустившись на ступеньку ниже, обнаруживаем славянскую культуру VI–VII вв., по всем показателям генетически связанную со славянскими древностями VIII–IX вв. А на следующей ступеньке цепочка обрывается — археологических культур первой половины I тысячелетия н. э., из которых можно было бы вывести славянские культуры VI–VII вв., не существует.

Славянским древностям третьей четверти I тысячелетия н. э. всюду территориально предшествуют или полиэтничные археологические культуры, или культуры, явно неславянские. Очевидно, нужно допустить, что в римское время славяне территориально в значительной степени смешались с иноязычными племенами. Территориальная перемешанность и сильное воздействие провинциальноримской культуры способствовали некоторой культурной интеграции славян с соседним населением. Однако все этнографические элементы культуры славян не были снивелиро-ваны при этом. Полная аккультурация является следствием ассимиляционного процесса. Славяне же, как свидетельствуют материалы второй половины I тысячелетия н. э., не подверглись ассимиляции в римское время, а вышли на историческую арену крепким этноязыковым массивом, вероятно, включившим в себя и некоторые неславянские племена.

Очевидно, что при таких обстоятельствах полной эволюционной преемственности между славянскими культурами VI–VII вв. и предшествующими им быть не может. По-видимому, первоочередная задача археологов, работающих над проблемой славянского этногенеза, состоит в выявлении и изучении тех этнографических черт археологических культур римского времени, которые могут рассматриваться как славянские. Они должны быть генетически связаны с важнейшими культурными элементами славян второй половины I тысячелетия н. э.

Посредством ретроспекции славянские этнографические элементы выявляются в погребальном обряде, домостроительстве и керамических материалах пшеворской и черняховской культур римского времени. Определив культурные особенности славян римского времени, можно спуститься еще на одну ступеньку, а затем еще ниже в глубь веков.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: