Валентин Седов - Происхождение и ранняя история славян

- Название:Происхождение и ранняя история славян

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1979

- Город:М.

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валентин Седов - Происхождение и ранняя история славян краткое содержание

В книге всесторонне исследуются проблема происхождения славян и начальные этапы их истории. Анализируя данные письменных источников, археологических, лингвистических, антропологических изысканий, автор последовательно рассматривает этапы формирования и расселения праславянских и славянских племен с середины I тысячелетия до н. э. до конца I тысячелетия н. э.

Происхождение и ранняя история славян - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Мысль о славянском этносе племен поморской культуры основана исключительно на предположении, что она эволюционирует из лужицкой, которую часть исследователей считает славянской. Но поскольку славянство лужицкой культуры доказать нельзя, а развитие поморской культуры из лужицкой представляется необоснованным, то предположение о славянской принадлежности поморской культуры остается ничем не аргументированным.

Ещё в 20–30-х годах XX в. польские археологи, сравнивая поморские древности с синхронной культурой восточнопрусских курганов, склонны были относить поморскую культуру к культурам балтов. [101] Kostrzewski I. Kultura przedhistoryszna wojewodztwa pomorskiego. — In: Pamietnik Institutu Ba'tyckiego, 1. Torun, 1929; Waga T. Pomorze w czasach przedhistorycznych. Torun, 1934.

Действительно, сходство этих культур очевидно. Для поморской культуры и восточно-прусски i курганов общи каменные ящики, устраиваемые для захоронений, многие типы глиняной посуды (круглодонные горшки и миски, грушевидные сосуды, усеченноконические миски и др.), некоторые типы украшений и орудия труда. Существенно и то, что поморская культура и культура восточнопрусских курганов имеют общую основу — единую культуру бронзового века. [102] Gimbutas M. Bronze Age Cultures…, p. 389–452.

В последнее время мысль о балтской принадлежности поморской культуры получила некоторое лингвистическое обоснование — по всему ареалу поморской культуры VII–VI вв. выявлены следы балтской гидронимики. [103] Kilian L. Baltische Ortsnamen westlichder Weichsel. — 'Altpreussen, 1939, N3; Schall H. Baltische Sprachreste zwischen Elbe und Weichsel. — Forschungen und Fort-schritte, Bd 36,1962, S. 56–61; idem. Baltische Dialekte im Namengut Nordwestsla-wiens. — Zeitschrift fur vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiete der indoger-manischen Sprachen, Bd 79, H. 1–2, 1964, S. 123–170; Топоров В. Н. О балтийских элементах в гидронимии и топонимии к западу от Вислы. — Slavica pragensia, VIII, 1966, с. 255–263; он же. К вопросу о топонимических соответствиях на балтийских территориях и к западу от Вислы. — In: Baltistica, 1(2). Vilnius, 1966, с. 103–111.

Поэтому представляется очень вероятным, что носители поморской культуры говорили на одном из окраинных диалектов балтско-го языка. По-видимому, балты одними из первых отделились от древне-европейской общности. Об этом свидетельствует и то, что их ремесленная лексика вырабатывалась изолированно от центральноевропейского культурно-исторического региона, [104] Трубачев О. Н. Ремесленная терминология в славянских языках. М., 1966 с. 392, 393.

и то, что, как показывает современная диалектология, балтской языковой общности в I тысячелетии до н. э. уже не существовало — балты разделились на западную, восточную и днепровскую группы. [105] Мажюлис В. Лингвистические заметки к балтийскому этногенезу. М., 1964.

Поскольку в сложении поморской культуры, несомненно, участвовали и лужицкие племена, вполне допустимо предположение, что носители поморской культуры на вельковейском этапе в языковом отношении принадлежали к промежуточному древнеевропейско-балтскому диалекту.

Начиная с 550 г. до н. э. носители поморской культуры постепенно расселялись в южном направлении. В течение двух столетий они заселили почти все Повисленье и восточные районы бассейна Одера, до этого занятые восточными группами лужицких племен. Миграции поморского населения на территорию племен лужицкой культуры предшествовали набеги скифов. Многие лужицкие городища при этом были разрушены или сожжены скифами. Набеги скифов в некоторой степени ослабили мощь лужицких племен, что облегчило продвижение с севера на лужицкие земли поморского населения. Незанятыми остались отдельные области лужицкой культуры в Силезии, верховьях Варты, Малой Польше и Любусской земле. Здесь лужицкая культура просуществовала до последних веков I тысячелетия до н. э.

Вторжение поморских племен в области лужицкого населения не привело к его уничтожению или вытеснению. На первых порах поморские и лужицкие поселения и сопутствующие им могильники существовали на одной территории раздельно. Но скоро пришельцы смешиваются с местным населением, образуются совместные поселения и общие могильники. В таких могильниках число погребений в каменных ящиках или обставленных камнями, характерных для поморской культуры, постепенно уменьшается. Зато увеличивается количество захоронений в виде ям ссыпанными в них остатками погребального костра. Это — характерный позднелужицкий похоронный ритуал (население лужицкой культуры, как и поморской, сжигало умерших). Уменьшается количество коллективных захоронений, уступая место обычным для лужицкой культуры одиночным погребениям. В бассейне Вислы получает широкое распространение обычай накрывать остатки трупосожжений большим колоколовидным сосудом-клошом, перевернутым вверх дном.

Таким образом, в районах лужицкой культуры, занятых поморскими племенами, наблюдается постепенное слияние культуры пришельцев с культурой местного населения. В результате в V–IV вв. до н. э. здесь формируется одна общая культура — культура подклошовых погребений (рис. 6), получившая название по одному из распространенных в ее могильниках виду захоронений. [106] Некоторые польские исследователи считают культуру подклошовых погребений не отдельной культурой, а этапом или вариантом поморской ( Matinowski Т. Оbr-za.dek pogrzebowy ludnosci kultury pomorskiej. Wroclaw — Warszawa — Krakow, 1969). Однако различные ареалы этих культур, своеобразия в строении их погребальных сооружений и некоторые различия в вещевых инвентарях дают основание для выделения особой культуры подклошовых погребений.

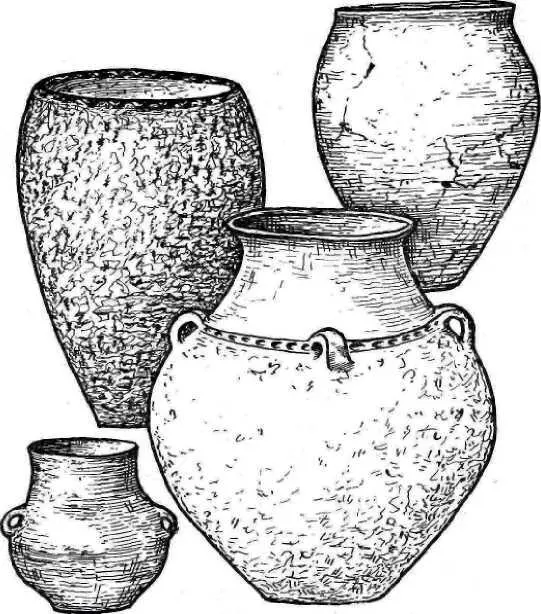

Рис. 6. Глиняные сосуды культуры подклошовых погребений

Поселения этой культуры неукрепленные. Раскопки, проведенные на некоторых из них, показали, что жилищами служили полуземлянки и наземные дома столбовой конструкции. Обряд погребения — трупосожжение. Остатки кремации умерших помещали в глиняные сосуды-урны, а иногда ссыпали непосредственно на дно могильной ямы. Часто захоронения прикрывали сверху опрокинутым вверх дном клошом. В некоторых погребениях урны обсыпали остатками погребального костра. Остатки костра бывают и в безурновых захоронениях. Могильники, как правило, бескурганные. В погребениях, кроме урн, иногда находятся булавки, фибулы, кольца, глиняные сосуды и т. д.

Керамика культуры подклошовых погребений частично продолжает поморские традиции (урны и клоши со специально ошершавленным, так называемым хроповатым туловом и гладким верхом, миски с ребристыми краями и ушками и слегка отогнутыми наружу венчиками, амфоровидные сосуды с «хроповатым» туловом, различные кувшины и кубки), частично развивается из лужицкой (клоши яйцевидных форм, округлобокие горшки с ушками, миски с загнутыми наружу краями, выпукло-бокие амфоры, кубки, плоские круглые покрышки). Такое же смешение наблюдается и в украшениях этой культуры. Так, среди булавок обычны и поморские с дисковидной головкой, и лужицкие со спиральной или свернутой в ушко головкой. Встречаемые на памятниках культуры подклошовых погребений чертозские и раннелатенские фибулы характерны как для поморских, так и для лужицких древностей.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: