Александр Meщеряков - Книга японских обыкновений

- Название:Книга японских обыкновений

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАТАЛИС»

- Год:1999

- Город:МОСКВА

- ISBN:5-8062-0007-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Meщеряков - Книга японских обыкновений краткое содержание

Книга посвящена описанию культуры и образа жизни японцев. Первая часть книги, давшая название всему изданию, принадлежит перу А. Н. Мещерякова, известного ученого, автора многих работ по древней и средневековой Японии, долго жившего в этой интереснейшей стране. С неизменной любовью, но без обиняков, он показывает нам внутренние, порой интимные особенности японской жизни в неразрывной связи прошлого и настоящего. Во второй части приведены исторические записки миссионеров-иезуитов, проповедовавших христианство среди японцев в XVI–XVII вв. Третья часть составлена из архивных документов, путевых дневников и воспоминаний европейских путешественников, побывавших в Японии в XVII–XIX веках. Все это дает возможность лучше понять не только реалии японской повседневности, но и проникнуть в саму душу японцев с той стороны, которая оставалась для нас сокрытой в течение столь долгого времени.

Книга богато иллюстрирована и обращена к тем, кто интересуется культурой народов Дальнего Востока.

Книга японских обыкновений - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

За рубежом с японцами регулярно случается культурный шок, если им подают рис. Скажем, прекрасную молочную рисовую размазню на завтрак. С сахарком да с маслицем. Они смотрят на нее с некоторым ужасом: мол, это что еще за диковина? И это вы называете рисом? И считаете, что это можно есть?

Конечно же, здесь есть и толика национальной гордости («наш — лучше всех»), но тем не менее японский рис и вправду несколько особенный. По сравнению с другими сортами в нем больше амилозы и амилопектина, которые и сообщают ему большую клейкость и столь ценимую японцами текстуру, которую довольно трудно описать словами — попробовать надо.

Сортов риса на свете — очень много (больше ста тысяч!). Но подразделяются они на три главных вида: индийский (indica), японский japonica) и яванский (javanica).

Зерна первого — продолговатые, «длинненькие», при варке не слипаются. В нашем обиходе именуется как «рис рассыпчатый». Плов из него выходит просто замечательный. Растет в тропической и субтропической зонах.

Второй (именно к нему, как можно догадаться из названия, и привыкли японцы) — лучше подходит для более суровых температурных режимов Восточной Азии, обладает укороченными зернами с изрядным содержанием крахмала, которые при варке слипаются. Очень удобен для еды палочками. Оба этих сорта также хорошо растут в Китае, Корее и США (в основном в Калифорнии).

Родина третьего — Ява, но выращивают его также и в Италии. Зерна у него продолговатые и уплощенные. Вроде бы вкусные. Но японцам все равно не подходят.

Японцы привыкли варить свой рис «на пару», без сахара, соли или молока (существуют и самые разнообразные рисовые «блюда» с добавлением других компонентов, но все-таки они сильно уступают в популярности самому распространенному способу приготовления). И употребляют его практически всякий день — вроде нашего хлеба. Но не как хлеб — одновременно с каждым блюдом, а обычно отдельно и в самом конце трапезы (если, конечно, все по правилам подается). Часто — с чем-нибудь маринованным. Скажем, редькой или сливой. И если риса за обедом или ужином не поел, то нет самого главного: чувства желудочного удовлетворения. Вроде бы и за стол не садился. Поэтому и всякая еда называется «гохан», что означает просто-напросто «вареный рис».

Рис занесли на архипелаг «иностранцы» (я беру это слово в кавычки, потому что никаких этносов и стран тогда еще и в помине не было), которые этот рис возделывать уже умели. Я говорю о переселенцах с Корейского полуострова, начавших переплывать в Японию в III веке до н. э. Сейчас полагают, что в составе нескольких волн переселенцев (корейцев и китайцев), бежавших с материка в виду различных неблагоприятных обстоятельств (то кочевники налетели, то нехватка земли, то гражданская война), с III века до н. э. и до VIII века н. э. насчитывалось около 1,2 млн. человек (общая численность населения Японского архипелага на конец VIII века — 5,6 млн. человек).

Если даже эти цифры и не совсем точны (согласитесь, что переписать сегодня тогдашнее народонаселение с точностью до человека довольно трудно), в любом случае можно смело утверждать, что переселенцев было очень много. Вполне достаточно, чтобы научить рисосеянию аборигенов, которые пребывали в нормальном каменном веке. И перебивались потому с раковин на желуди, с желудей на каштаны, а с кабана — на лосося, довольно сильно подорвав тем самым природную экосистему архипелага. Попросту говоря — сами все съели, а детям ничего не оставили. Настолько, что уже народонаселение даже убывать стало.

И тут — вот удача! — с рисом общее улучшение питания вышло, и население снова стало понемногу прибавляться. И тогда, научившись рисосеянию от иноземцев, стал тот народ мало-помалу превращаться из каких-то там протояпонцев в японцев настоящих. В частности, рисоедящих. Одновременно и корейский язык с местным (скорее всего, аустронезийского происхождения) перемешался, и получился тогда от их слияния язык японский.

Однако рис выращивать — не картошку сажать. И даже не рожь с пшеницей. Хлопотное дело. Заливать поле водой нужно? Нужно. Значит, рой каналы и орошай. Рассаду нужно растить? Нужно. А пересаживать кто будет? Это же не огурчики на приусадебном участке. Сколько их там под пленочкой уместится? С рисом-то счет идет уж по крайней мере на десятки миллионов растений, чтобы вся страна насытилась.

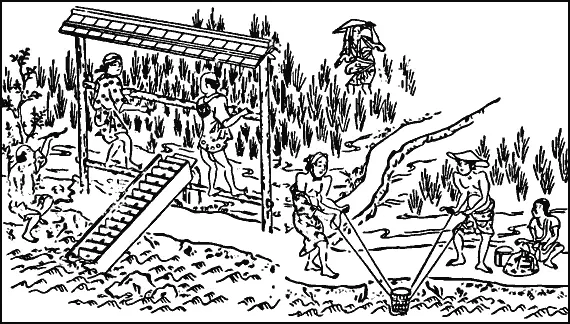

Способы орошения рисового поля

И все это — по колено в воде, в эпоху, когда о резиновых сапогах и слыхом не слыхивали. Традиционно считается, что для работы в этом то ли поле, то ли помеси пруда с болотом была специальная придумана такая обувка — гэта — деревянные сандалии, на подошве каждой из которых имелось по две деревянных же подставочки, чтобы не так пачкать босые ноги (потом в гэта стали и по городским улицам расхаживать). К тому же патриоты утверждают, что в те времена ни о какой мокнущей экземе японцы понятия не имели. Это безобразие якобы началось уже после внедрения европейских ботинок.

Но работу-то все равно нужно было одними голыми руками делать: только в последние пару десятилетий машины здесь сильно потеснили человека. Правда, даже теперь трудозатраты по выращиванию риса в сравнении с другими зерновыми культурами несопоставимы — в настоящее время на единицу площади они превышают трудозатраты на выращивание кукурузы в США в сорок раз!

Знаменитый идеолог всяческого «японизма» Хирата Ацутанэ в XVIII веке говорил так: поклонение богине еды Тоёукэ состоит не только в соблюдении регулярного ритуала и подношении ей того-сего, но и в тяжелом труде с потом, который проливает крестьянин на своем обычно довольно-таки крошечном поле. Между прочим, больше, чем 15 соток, никогда ему в исторические безлошадные и бестракторные времена поднимать не удавалось. Но и с этого малоземелья не только семья кормиться могла, но и весь эксплуататорский класс — вот что совершенно удивительно.

А у Ацутанэ вполне, надо сказать, протестантская трудовая этика получилась. Вот вам и пресловутое японское трудолюбие!

Трудно рис выращивать. Особенно с исторической непривычки. Однако, как показывает многовековой японский опыт, если все делать агротехнически безупречно да еще и с завидным японским усердием, все будет хорошо. Даже лучше, чем замышлялось. Потому что тогда при неленивом оптимистическом мировоззрении («терпение и труд все перетрут») кажущиеся недостатки технологии оборачиваются сплошными плюсами.

Ведь крошечный участок, предназначенный для выращивания рассады, можно хорошо защитить от холодов (для юга Японии — не такая уж и проблема, а вот на севере их уже остерегаться надо), сорняков (с ними — беда), насекомых (это — катастрофа) и воробьев (для этого использовали как пугало, так и японский вариант колотушки — два деревянных бруска).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: