Александр Meщеряков - Книга японских обыкновений

- Название:Книга японских обыкновений

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАТАЛИС»

- Год:1999

- Город:МОСКВА

- ISBN:5-8062-0007-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Meщеряков - Книга японских обыкновений краткое содержание

Книга посвящена описанию культуры и образа жизни японцев. Первая часть книги, давшая название всему изданию, принадлежит перу А. Н. Мещерякова, известного ученого, автора многих работ по древней и средневековой Японии, долго жившего в этой интереснейшей стране. С неизменной любовью, но без обиняков, он показывает нам внутренние, порой интимные особенности японской жизни в неразрывной связи прошлого и настоящего. Во второй части приведены исторические записки миссионеров-иезуитов, проповедовавших христианство среди японцев в XVI–XVII вв. Третья часть составлена из архивных документов, путевых дневников и воспоминаний европейских путешественников, побывавших в Японии в XVII–XIX веках. Все это дает возможность лучше понять не только реалии японской повседневности, но и проникнуть в саму душу японцев с той стороны, которая оставалась для нас сокрытой в течение столь долгого времени.

Книга богато иллюстрирована и обращена к тем, кто интересуется культурой народов Дальнего Востока.

Книга японских обыкновений - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

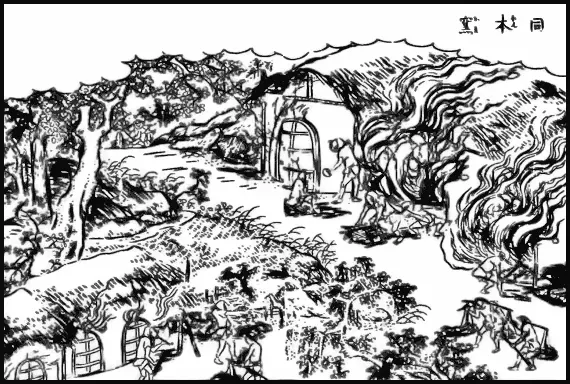

Гончарный комплекс

При таком топливном расходе первичные широколиственные леса быстро пошли на убыль, и их место, как считают японские палеоботаники, заняли леса вторичные — теперь уже хвойные. Так что знаменитую японскую сосну, искривленную ветрами, воспетую поэтами, рисованную-перерисованную художниками, увидеть когда-то было не так просто. Еще в VIII веке про нее стихов не слагали, на картинах не рисовали.

Рис всегда считался в Японии основой благосостояния государства, и поэтому налоги собирались прежде всего именно им. Жалованье чиновникам в древности тоже выплачивали частично рисом. А частично — столь необходимыми в быту мотыгами и древней мануфактурой. Богатство князей и их авторитет определялись по тому, сколько риса они получают в своих владениях.

Собрав с крестьян рисовый налог, они справляли его на продажу. Больше всего известна «рисовая биржа» в Осака, где в далеких XVIII–XIX веках ежегодно продавалось более четырех миллионов мешков риса в год. Поскольку цены на Осакской бирже определяли стоимость риса повсюду, то по всей стране купцы и потребители должны были их знать. Для этого повсеместно была устроена система сигнальных костров, расположенных на вершинах гор. В зависимости от используемой древесины и травяных добавок к ней эти костры могли давать дым разного цвета. Каждый цвет обозначал ту цену (то есть столько-то монет плюс или минус от вчерашнего), которую сегодня дают за рис в Осака. Получалось довольно оперативно.

Трудно переоценить роль риса в японской культуре. И не только по своему воздействию на желудок или трудовую этику. Осмелюсь утверждать, что именно ввиду занятий рисосеянием японцы практически всю свою историю (за исключением последних ста с лишним лет) предпочитали отсиживаться дома, с военными задумками на материк не ходили, территориальных претензий почти никогда никому не выдвигали. Это они уже с приходом европейцев в XIX веке решили пушки делать, чтобы сдачи давать и вообще — жить «как все». Для чего необходимы минеральные ресурсы, которых у самих японцев никогда не было.

Вот тогда только они по-настоящему сообразили, что этот мир воевать можно. За что, правда, и поплатились. А до тех пор новая земля японцам была не так уж и нужна. Во всяком случае, не до такой же степени, чтобы надолго отлучаться от хозяйства. Например за освоение Хоккайдо с Окинавой они взялись по-настоящему только во второй половине прошлого века.

Дело в том, что, как известно, наибольшей страстью к пространственной экспансии отличаются народы, которые кормят себя либо скотоводством, либо подсечным земледелием. Для скотоводства требуются все новые и новые пастбища, а сами скотоводы не сильно привязаны к одному месту. Не говорю уже об отгонных скотоводах — монголах и других кочевых и полукочевых народах, наводивших страх как на Европу, так и на рисосеющий Китай (в XIII веке Хубилай-хан даже в Японию захотел переправиться, но его корабли разметало бурей, которую японцы назвали тогда «божественным ветром» — камикадзе) . И обитатели Британских островов (которых почему-то японцам принято в этнопсихологический пример ставить) тоже продемонстрировали миру, что вполне, казалось бы, пасторальное занятие по выращиванию овечек с коровками может привести в движение громадные массы людей которые в результате расселились по всему миру, обложив его для начала со всех сторон английским языком, а потом ему же и свои законы мирового общежития диктовать начали. В общем, не выдержала великобританская земля с пастбищами демографического давления на себя.

А вот жители необъятных российских равнин вплоть до XV века все лес сводили и на его месте сеяли пшеницу с рожью. Пару-тройку лет на одном месте посидел — и дальше почти что по кочевому двинулся. И ведь с урожайностью очень даже удачно до поры до времени получалось: до шестнадцати центнеров собирали (в Европе же до того, как по серьезному коров разводить стали, с одного посадочного зернышка всего-навсего три-четыре в колос попадало, то есть ниже, чем в России, раз в пять-шесть). Когда же сводить уже нечего было, тогда Российское государство окончательно расширяться стало, Казань с Астраханью воевать и много еще чего. И пошло-поехало — до Тихого океана докатилось.

Японцам, напротив, совершенно не за чем было куда-то там идти или плавать. Рис растет, только орошай его. К каналам своим сердцем прикипели — разве их бросишь? Скота нет, пастбищ не надо. Рыбы в океане — пруд пруди (о ней в подробностях написано в нашей главе про еду).

Вот и получилось, что до второй половины XIX века никуда японцев особенно и не тянуло. Всего хватало — дерева, воды, глины, камня, воздуха. И риса тоже. Не до отвала, но голодали мало. Ведь неспроста в 1721 году, когда прошла первая всеяпонская перепись, японцев было уже 31 миллион, что превышало население Британских островов в несколько раз.

Вот такие не предугадываемые наперед последствия происходят из некоторых хозяйственных пристрастий…

В начале этого очерка я недаром приравнял рис к хлебу. Ведь и хлеб, и рис являются не просто продуктами питания, но и определенными символами. Символами государства и целого народа (недаром в советский герб для комплекта были приплетены и колосья тоже). В гербе японском риса, правда, нет, но вот на монетах — есть (читаем главу про деньги).

Когда предыдущий японский император Хирохито чувствовал себя уже неважно, он тем не менее не посчитал зазорным поинтересоваться о видах на урожай риса. И это в благополучной Японии, где проблема физической выживаемости ввиду недостатка калорий совершенно неактуальна (считается, что японцы выбрасывают на помойку около половины того, что покупают в гастрономе). А император нынешний каждую весну по-прежнему (по-древнему!) пересаживает рассаду риса на свое императорское поле. И газеты с телевидением считают это важным событием, о котором всякому знать нужно.

Однако есть еще и проблема самоощущения народа. А оно не может быть комфортным, если рис колосится только на дензнаках. Поскольку если есть рис, то и с душой все в порядке — от одного вида рисовых чеков национальные силы тут же прибавляются. И это притом, что нынешний «белый рис» (то есть рис обрушенный) отнюдь не является самым полезным продуктом питания, ибо лишен многих витаминов.

Потому-то во время второй мировой войны японских солдат на фронте потчевали именно белым рисом, хотя для поддержания их физических кондиций намного полезнее был бы «коричневый» (необрушенный), который к тому же и дешевле обходится. Чтобы они брюхом ощущали, как о них родина с генералами заботятся. Тогда же вошли в моду прямоугольные коробочки, наполненные белым рисом с положенной посреди него столь любимой японцами красной маринованной сливой, что должно было символизировать государственный флаг (красное солнце на белом поле). Детям в столовых подавали в то время почти что настоящую Фудзияму — другой символ Японии (насыпанный горкой рис с воткнутым на вершине флажком). Получалось нечто вроде Волги с кисельными берегами.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: