Александр Meщеряков - Книга японских обыкновений

- Название:Книга японских обыкновений

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАТАЛИС»

- Год:1999

- Город:МОСКВА

- ISBN:5-8062-0007-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Meщеряков - Книга японских обыкновений краткое содержание

Книга посвящена описанию культуры и образа жизни японцев. Первая часть книги, давшая название всему изданию, принадлежит перу А. Н. Мещерякова, известного ученого, автора многих работ по древней и средневековой Японии, долго жившего в этой интереснейшей стране. С неизменной любовью, но без обиняков, он показывает нам внутренние, порой интимные особенности японской жизни в неразрывной связи прошлого и настоящего. Во второй части приведены исторические записки миссионеров-иезуитов, проповедовавших христианство среди японцев в XVI–XVII вв. Третья часть составлена из архивных документов, путевых дневников и воспоминаний европейских путешественников, побывавших в Японии в XVII–XIX веках. Все это дает возможность лучше понять не только реалии японской повседневности, но и проникнуть в саму душу японцев с той стороны, которая оставалась для нас сокрытой в течение столь долгого времени.

Книга богато иллюстрирована и обращена к тем, кто интересуется культурой народов Дальнего Востока.

Книга японских обыкновений - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Кстати говоря, и многие буддийские храмы тоже к производству спиртного относились вполне положительно. Только готовили они его по китайским рецептам — из пшеницы, да с долгой выдержкой (3–5 лет), и оттого получалось оно покрепче. Европейские и православные монастыри тоже, как известно, своими винокурнями были славны. Что и говорить, божественный напиток — он и есть божественный.

Подношения богам

Угощали сакэ и покинувших этот мир. Ведь умирая, человек превращается в божество, которому его потомки обязаны поклоняться и совершать правильные приношения. И сегодня тоже — угощают по-прежнему. Частенько уже и совсем по-современному — из «жестянок» с пивом или с тем же самым сакэ, которые ставят у могил.

В прошлом пили сакэ, конечно же, не так, как сейчас. — когда в голову взбредет, а исключительно по праздникам: отсеялись или, скажем, урожай собрали. По обычаю, человек не должен был сам себе наливать во время пира — обязательно дожидался соответствующего предложения от соседа. Если же у него на дне хоть капелька еще оставалась, обязательно чарку опрокидывал и тогда уже для наливания предъявлял. Делал маленький глоточек и после того уже своему благодетелю таким же образом угождал.

Пир — это всегда радость, с другими людьми разделенная. Поэтому на пиру часто ставили на одну рюмку меньше, чем гостей за столом. Хочешь не хочешь, а с кем-нибудь да разделишь. Ну или вообще — вкруговую чашу пускали. Это, конечно, не новость. Братчине в любой этнографии почетное место находится.

Был еще один замечательный способ потребления сакэ. Древнесредневековый.

Вот как это по весне делалось. Испытуемый сидел на камушке у ручья. Человек, располагавшийся сверху по течению, выкрикивал ему тему, на которую он должен был сочинить стихотворение. Одновременно пускали по воде деревянную чарку с сакэ. За то время, пока она до тебя плывет, нужно было успеть сложить стихотворение. Успел — выпиваешь, не успел — вина не наша, шанс у тебя был. Обычай этот — китайский, но и японцам тоже очень ко двору пришелся, потому что из заграничной жизни они всегда старались научиться только хорошему…

Как нетрудно догадаться, японские поэты воспевали не только природу, но и сакэ тоже. Знаменитый поэт VIII века Этомо Табито сочинил целый цикл из тринадцати стихотворений. Ну вот, например:

Как же противен

Умник, до вина

Не охочий!

Поглядишь на него —

Обезьяна какая-то…

Другой источник — на сей раз X века — повествует о соревновании, устроенном при дворе (тогда такие конкурсы были очень в ходу: кто стихотворение лучше сложить сумеет, у кого букет самый красивый, кто угадает, какое благовоние ему понюхать дали, ну и так далее). Так вот, на сей раз восемь мужей (вплоть до одного члена Императорского Совета) собрались для того, чтобы выявить победителя в питейном деле. Пили не по привычной чарке, а сразу большими чашами. В судьи выбрали бывшего императора, который к этому времени уже успел принять монашество (это было в порядке вещей: посидел на троне — дай и другим) и потому оказался совершенно свободен от дел большой государственной важности. Все участники конкурса отвалились после седьмой-восьмой чаши (включая, разумеется, и уважаемого члена Императорского Совета), и только славный гвардеец Фудзивара Ико из охраны дворца продолжал винопитие в полном одиночестве, пока не опрокинул десятую чашу. Тут голубая кровь бывшего императора закипела, но сказал он — очень по-японски и по-мужски у него вышло — только одно слово: «Хватит». И присудил победителю доброго коня.

Конкурс винопития

Выигравшему же другой подобный конкурс (теперь уже в XVII веке), в котором участвовал тридцать один человек (одному из них было, правда, всего одиннадцать лет), присудили почетное прозвище «Горный дракон». А дракон, как известно, — символ всяческого геройства и мужества. Все-таки замечательно, с каким тщанием японцы регистрировали важные события в истории своей жизни.

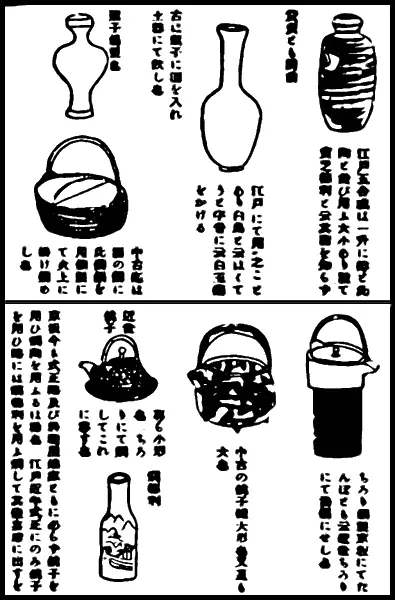

Емкости для подогрева и хранения сакэ

Европейцы XVI века тоже обращали свое просвещенное миссионерское внимание на увлечение японцев спиртными напитками. Один из них писал:

«Свое сакэ японцы круглый год пьют подогретым. Для пития же употребляют деревянную или же глиняную посуду. При этом всячески друг друга подзадоривают и напиваются до блевотины и почти что до беспамятства».

Сакэ не только пили по-разному, но и очищали тоже. Традиционно лучшей считалась очистка с помощью золы. Рассказывают, что этот способ был изобретен совершенно случайно. Будто бы жил-был у некоего господина Яманака слуга. И очень они друг с другом не ладили. И вот однажды этот слуга, чтобы насолить своему хозяину, набросал тому золы в бочонок с сакэ. Хотел навредить, а оказалось, что сакэ стало и вкуснее и чище. Так что Яманака в город перебрался, винокурню свою открыл и очень разбогател.

Однако, несмотря на все ухищрения сакэделов, содержание сивушных масел в напитке остается высоким. Ведь это продукт брожения, а не возгонки. Так что не советую особенно увлекаться им, хотя оно и прекрасно «идет» под японскую кухню (особенно, говорят, хороша малюсенькая полуживая рыбка, продвижение которой по пищеводу вы ощущаете по ее трепыханию). В противном случае наутро не исключен похмельный синдром, от которого и в самой Японии ничего толком не придумано. Ну, пиво там, или чай — чем больше, тем лучше. Это и мы проходили.

В средневековье сакэ хранили в бочонках, сработанных из японской криптомерии — именно потому, что ее древесина принимает на себя изрядную часть сивушных масел. Особенно чистым (и дорогим) считалось сакэ, которое проделало путь от знаменитых винокурен района Осака до Эдо (Токио). За время путешествия на лошадках или морем оно хорошенько взбалтывалось и приобретало особый аромат. Корабли даже гонки устраивали — кто первым до Эдо доплывет. А в лавках появлялись бочонки, на которых было указано: «Сакэ с первого корабля».

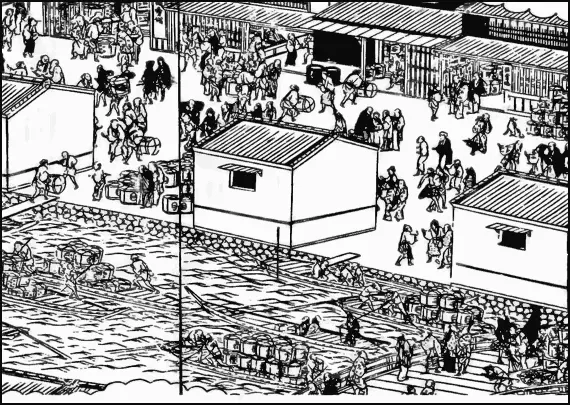

Разгрузка сакэ в порту Эдо

Надо сказать, что выпивали в Эдо очень даже прилично. Выходило около 70 литров в год на каждую душу — всякого пола и возраста (нынешний среднеяпонский показатель по сакэ будет поменьше — 15 литров). Оно понятно — в Эдо находилось единовременно до пятисот тысяч приезжих самураев, семьи которых остались дома (о причинах такого количества командировочных написано в главе про путешествия). А командировочный он и есть командировочный — за девушками ухаживает и винцо попивает.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: