Александр Meщеряков - Книга японских обыкновений

- Название:Книга японских обыкновений

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАТАЛИС»

- Год:1999

- Город:МОСКВА

- ISBN:5-8062-0007-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Meщеряков - Книга японских обыкновений краткое содержание

Книга посвящена описанию культуры и образа жизни японцев. Первая часть книги, давшая название всему изданию, принадлежит перу А. Н. Мещерякова, известного ученого, автора многих работ по древней и средневековой Японии, долго жившего в этой интереснейшей стране. С неизменной любовью, но без обиняков, он показывает нам внутренние, порой интимные особенности японской жизни в неразрывной связи прошлого и настоящего. Во второй части приведены исторические записки миссионеров-иезуитов, проповедовавших христианство среди японцев в XVI–XVII вв. Третья часть составлена из архивных документов, путевых дневников и воспоминаний европейских путешественников, побывавших в Японии в XVII–XIX веках. Все это дает возможность лучше понять не только реалии японской повседневности, но и проникнуть в саму душу японцев с той стороны, которая оставалась для нас сокрытой в течение столь долгого времени.

Книга богато иллюстрирована и обращена к тем, кто интересуется культурой народов Дальнего Востока.

Книга японских обыкновений - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Японский сервис — безусловно, самый лучший в мире. И сравнительно недавно — лет десять назад — он откликнулся на этот «полуночный вызов» новой услугой. Появились «капсульные отели», которые сразу приобрели широкую известность благодаря своей фантастической дешевизне (по японским, конечно, меркам). За сумму, эквивалентную 30 или 40 долларам, вам предоставляют нечто похожее на ячейку в автоматической камере хранения багажа. С той лишь разницей, что вы помещаете туда не багаж, а самого себя. То есть получаете спальное место, оснащенное постельными принадлежностями, будильником, светильником и радиоприемником с наушниками. Встать в полный рост нельзя. Оттуда можно только выползти. Душ и туалет — «в коридоре», то есть за занавеской, отделяющей запоздалого гуляку от внешнего мира.

Это, конечно, экстренный вариант, которым пользуются по преимуществу молодые и не привыкшие к излишнему комфорту люди. Тем не менее — до этого же додуматься надо было! А такая сообразительность воспитывается только вековыми тренировками.

Первые сведения о такой услуге, как предоставление ночлега путешествующим, относятся к VIII веку. Именно тогда Японское государство впервые вошло в большую централизованную силу и потому решило всю страну опутать сетью дорог. Чтобы налоги поскорее в столицу доставлять, чтобы указы веселее по стране бегали, чтобы в случае чего армию можно было поставить «в ружье» (или же «в копье») и чтобы самим себе «большими» казаться, чтобы все как в Китае было, на который японцы посматривали со смешанным чувством восхищения и ужаса (вдруг нападет?).

А в Китае о ту пору с дорогами было все в порядке — 120 тысяч километров их проложили. Да каких! До 70 метров в ширину. Правда, больше половины из них сооружалось с одной-единственной целью — чтобы «сын Неба», то есть император, мог страну с генеральной инспекцией объезжать.

Сказано — сделано. Японские дороги были проложены. Целых семь. Начинались они в столице, на юге доходили до Кюсю, на севере немного не дотягивали до северной оконечности самого Хонсю. Реками же государство пренебрегло и речными транспортными путями почти что не занималось. По той простой причине, что японские речки скатываются с гор к Японскому морю и к Тихому океану как с двухскатной крыши. Короткие они у японских богов получились, мелкие и быстрые — далеко по ним не уплывешь.

Народ роптал, но дороги строил. Судя по всему, весьма неплохо. Не асфальт, конечно, но все же. Шириною до Китая не дотянули, но метров по десять выходило. И были они совершенно прямыми. Как и всякое государство, которое лелеет какую-нибудь несбыточную мечту (например, догнать и перегнать Великую Китайскую империю по грандиозности), японские бюрократы обожали прямую линию и такой же угол.

Из столицы Нара до острова Кюсю за пять дней по этим самым прямым дорогам добирались гонцы с указами (сам-то японский государь преспокойненько в своем дворце пребывал и никуда — по ритуальным соображениям — не выезжал). А чтобы им было где лошадей переменить и дух перевести, через каждые шестнадцать километров построили почтовые дворы. Нарочные и чиновники, отправлявшиеся к месту службы, там и ночевали. Лошади, естественно, были казенные, на станциях их меняли и задавали корм.

Людям же с улицы, покинувшим свой дом не по государственной нужде, ни за какие деньги переночевать там было нельзя. Строго настрого запрещено. Точно так же, как и тем бедолагам которые обозы с налогами сопровождали. В чистом поле ночевать приходилось. А чтобы самозванцев не развелось, чиновники снабжались специальными колокольчиками, удостоверявшими их принадлежность к государевой службе.

Поскольку путешествия сопровождались такими сложностями, то сердобольные буддийские монахи протянули путникам руку помощи — про Гёги, знаменитого монаха VIII века, известно, что он построил девять приютов для тех, кто нуждался в ночлеге. С тех пор ночлежные дома при буддийских драмах стали делом обычным. И даже сегодня в некоторых буддийских храмах можно переночевать.

Что до почтовых станций, то дороги, на которых они стояли, довольно быстро стали зарастать буйными японскими сорняками (как это обычно и бывает с чересчур много думающими о себе государствами, не желающими даже денег за постой брать). И хотя указы продолжали издаваться вполне регулярно, возили их все медленнее и медленнее. Точно так же, как и налоговые поступления. Да и сами почтовые дворы сначала пообветшали, а потом и совсем исчезли. Нормальное бездорожье настало. На дворе стоял десятый век.

Население смотрело на это запустение вполж равнодушно. Куда по этим дорогам доедешь? Ведь проложены они были по прямой линии, совершенно не имея отношения к населенным пунктам.

Однако эти дороги на всю последующую жизнь влияние все-таки оказали. В очень многих случаях именно дороги были той стартовой (и совершенно прямой) чертой, откуда начиналась раздача рисовых полей. Именно поэтому они оказались нарезаны такими аккуратными прямоугольничками. И это — уже на всю японскую историю так и сохранилось.

И вот приходилось чиновникам Хэйана к своим дальним резиденцииям-офисам не ездить с ветерком, а пробираться, останавливаясь у кого-нибудь «на квартире», а то и просто в лесу. Для них, привыкших к столичному комфорту, назначение в провинцию казалось чуть ли не ссылкой. Они в то время совсем изнежились и путешествовать разлюбили. И казалось им намного сподручнее не выезжать «на природу», а устроить сад возле самого дома и по нему уже наблюдать, как одно время года другое сменяет. В самой же столице транспортным средством служили повозки, запряженные волами. Передвигаться в них было очень медленно, но зато престижно.

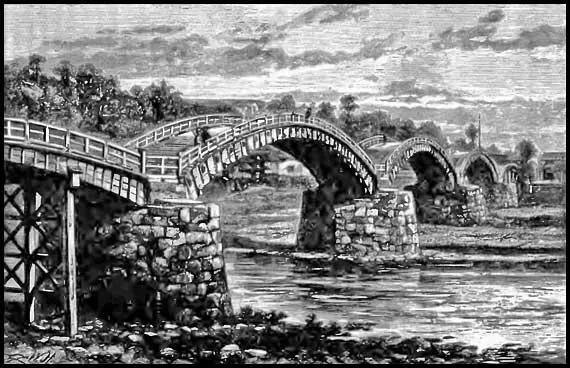

Мост в провинции Суво. С гравюры XIX в.

Даже когда в XVII веке после долгого перерыва появилось наконец другое строгое правительство — сёгунат Токугава, оно особо дорогами не занималось. Не до них было: проституток развелось, понимаешь, самураи в бане подрались. До всего сёгунам дело было. К тому же они настолько опасались несанкционированного передвижения войск из многочисленных княжеств (длительные междоусобицы только-только закончились), что и улицы даже в самом Эдо, где располагалась их ставка, распорядились по возможности зауживать — чтобы потенциальному противнику в них было не разгуляться. А что самим не слишком ловко было поворачиваться или горожанам — это ладно, можно и потерпеть.

Поэтому и самые оживленные тракты в период Токугава не превышали в ширину трех—шести метров и были рассчитаны прежде всего на пешее передвижение или езду в паланкине (правда, придорожные камни с высеченным на них объяснением, сколько до какого пункта японских верст осталось, ставились регулярно). И, в отличие от Европы, несмотря на близость гор, полотно камнем не мостили: боялись землетрясений.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: