Валентин Седов - Славяне. Историко-археологическое исследование

- Название:Славяне. Историко-археологическое исследование

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Языки славянской культуры

- Год:2002

- Город:М.

- ISBN:5-94457-065-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валентин Седов - Славяне. Историко-археологическое исследование краткое содержание

Β книге исследуется история славян того периода, когда они составляли этническое и языковое единство. Труд охватывает значительный промежуток времени — от I тысячелетия до н. э., когда славяне, выйдя из дренеевропейской общности, начали самостоятельный путь развития, до раннего средневековья включительно, когда славянское единство в условиях широкого расселения и метисации с иными народами распалось, стали формироваться отдельные славянские этносы и языки. В изучении проблемы происхождения и ранней истории славян автор делает упор на междисциплинарный подход, канву же изложения образуют материалы археологии и истории.

Славяне. Историко-археологическое исследование - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

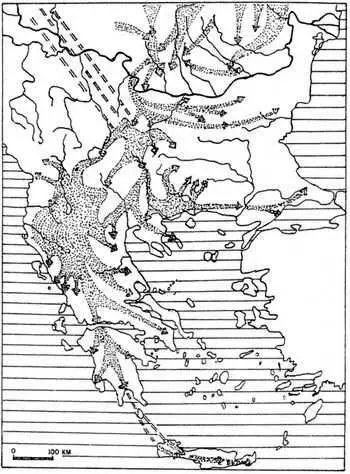

Рис. 85. Пути и направления славянского освоения Балканского полуострова по данным топонимики (по Й. Заимову)

В результате топонимических изысканий Й. Займов пришел к выводу, что в VI–VII вв. главная переправа славян через Дунай находилась в его среднем течении около Видина. Далее основные массы славян по правым притокам Дуная — Тимоку и Мораве продвигались на юг и затем разделялись на два рукава. Один поток переселенцев продолжил движение в южном направлении, при котором осваивались земли Македонии, Фессалии, Албании, Греции, Пелопоннеса и Крита. Другой поток по рекам бассейна Струмы направлялся к северному побережью Эгейского и к берегам Мраморного моря. Меньшие группы миграционных потоков славян, преодолев Дунай в том регионе, поворачивали на восток и продвигались вдоль правого берега этой реки. При этом заселялись области Западного Причерноморья.

Топонимические материалы показывают, что в северной части Балканского полуострова перемещения славян протекали по рекам и их долинам, а в южной, где противодействие византийских гарнизонов и местного греческого населения было сильным, славяне предпочитали передвигаться по гористым местностям. Исследователи неоднократно обращали внимание на обилие славянской географической номенклатуры в гористых областях Балканского полуострова и в Греции. [719]

Географическое распределение ранних славянских топонимов свидетельствует, что славянами наиболее плотно первоначально была освоена Македония со смежными регионами, в том числе и округа Фессалоник. Здесь славянские названия обильны и в равнинных, и в гористых местностях. Довольно густо располагались славянские поселения и в Греции.

Картину славянского расселения на рассматриваемой территории дополняют географические названия, образованные от славянских этнонимов. Так, от племенного имени сербов ведёт своё начало название средневекового города Серблия или Сербия у реки Быстрицы в Фессалии. Ряд топонимов, производных от этнонима сербы, имеется в Греции и Эпире. К выходцам из сербского племенного образования принадлежала и группа славянского населения, зафиксированная источниками под именем гордосербы в Вифинии. В Македонии, Греции и на Крите известны топонимы Хорваты, определенно указывающие на участие представителей хорватского племени в заселении этих земель.

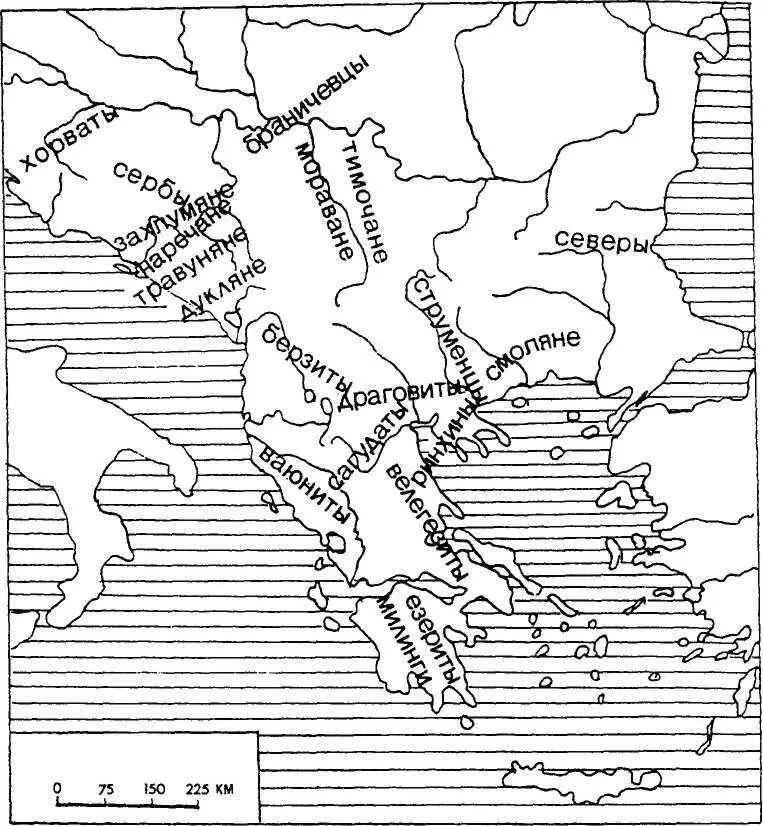

Освоение славянами Балканского полуострова и Пелопоннеса было сложным многоактным процессом, что привело к нарушению племенной структуры, восходящей к праславянскому периоду. Большинство племен, зафиксированных письменными документами (рис. 86), являются территориальными новообразованиями, получившими имена по местностям, в которых они осели. Таковы, в частности, мораване, заселившие бассейн р. Моравы, южного притока Дуная; тимочане, названные по р. Тимок (правый приток Дуная); струменцы (или стримонцы), локализуемые по среднему и нижнему течению р. Струмы (впадает в Эгейское море) и на ее притоке Струмицы; ринхины, проживавшие на р. Ринхин, пока не идентифицированной с современной картографической номенклатурой. Их территория примыкала к морю, вероятно, к востоку от Фессалоники. В VIII в. ринхины переселились в южные районы полуострова Халкидики.

Рис. 86. Славянские племена Балканского полуострова и Пелопоннеса

Другие славянские этнонимы, известные по памятникам письменности, неясного происхождения. Однако оснований считать их древними праславянскими образованиями у нас нет. В регионе среднего течения Вардара и по его притокам проживали верзиты (или берзиты). В Хронике Феофана (вторая половина VIII — начало IX в.) упоминается и земля Верзития. По мнению ряда исследователей, верзиты занимали также земли бассейна р. Дрин до Охридского озера на северо-западе. [720]Южнее, в Эпире, находилась территория ваюнитов. Западнее Фессалоники на плодородной Солунской равнине, по нижнему течению Вардара и вдоль р. Быстрицы размещались драгувиты и сагудаты. Племя драгувитов некоторыми историками связывается по созвучию с дреговичами Припятского Полесья, которые при этом полагают, что это племя пришло на Балканы из Восточноевропейских земель. Это маловероятно, поскольку восточнославянские дреговичи были новообразованием последних веков I тыс. н. э. и названы по болотистой местности, заселенной ими. Из среды сагудатов, нужно полагать, вышла группа славян, известная под тем же этнонимом в Вифинии. Южнее сагудатов на плодородных землях Фессалии и по побережью Эгейского моря обосновались велегезиты.

Восточнее ареала струменцев и ринхинов в Западных Родопах на р. Места-Нестос, впадающей в Эгейское море, в том районе, где ныне расположен город Смолян, локализуются смоляне. [721]В XII в. они называются в составе населения Болгарского царства. «Баварский географ» (IX в.), как уже говорилось, упоминает смолинцев (Smeldingen) среди племен по-лабских славян в правобережной части нижней Эльбы близ устья Эльды. Ещё в XIX в. была высказана догадка о проживании на берегах верхнего Днепра славянского племени смолян, которое дало имя городу Смоленску. Лингвистические изыскания О. Н. Трубачева показали, что название этого города действительно восходит к этнониму смоляне, то есть Смоленск — город смолян. Допустимо предположение, что смоляне Балканского полуострова, смолинцы Полабья и смоляне Верхнего Поднепровья некогда составляли единое праславянское племя, которое оказалось расчлененным и разбросанным в результате великой славянской миграции. Коренной регион гипотетических праславянских смолян определить невозможно. Впрочем, не исключено и независимое происхождение этнонимов этих разрозненных племен — их названия, как показал О. Н. Трубачёв, связаны с занятиями подсечно-огневым земледелием. [722]

На юго-востоке Болгарии у восточных балканских перевалов локализуются северы. Они, как считают исследователи, были поселены в эти земли ханом болгар Аспарухом. По предположению Л. Нидерле, это племя какое-то время проживало на нижнем Дунае. Этноним северы сопоставим с восточнославянскими северянами, в связи с чем вполне допустима мысль о том, что балканские северы — отколовшаяся часть большого праславянского племени, сложившегося в условиях славяно-иранского симбиоза в антском регионе Днестровско-Днепровского междуречья.

Несколько славянских племен документировано источниками на Пелопоннесе. Рассказывая о военных походах императора Михаила III (842–867 гг.) с целью покорения пелопоннесских славян, Константин Багрянородный говорит о покорении милингов и эзеритов. Они проживали в южных землях полуострова на склонах горных хребтов Т'айгета, милинги — в западной части, эзериты — в восточной, именуемой Элос.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: