Валентин Седов - Славяне. Историко-археологическое исследование

- Название:Славяне. Историко-археологическое исследование

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Языки славянской культуры

- Год:2002

- Город:М.

- ISBN:5-94457-065-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валентин Седов - Славяне. Историко-археологическое исследование краткое содержание

Β книге исследуется история славян того периода, когда они составляли этническое и языковое единство. Труд охватывает значительный промежуток времени — от I тысячелетия до н. э., когда славяне, выйдя из дренеевропейской общности, начали самостоятельный путь развития, до раннего средневековья включительно, когда славянское единство в условиях широкого расселения и метисации с иными народами распалось, стали формироваться отдельные славянские этносы и языки. В изучении проблемы происхождения и ранней истории славян автор делает упор на междисциплинарный подход, канву же изложения образуют материалы археологии и истории.

Славяне. Историко-археологическое исследование - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Кроме Гнезно, в земле полян имелись еще два крупных центра — Крушвица и Познань. [759]Одним из интереснейших поселений является Ополе, основанное в VIII в. на островке между двумя руслами Одера. В X в. это было уже сильно укрепленное селение, окруженное высоким валом. Площадка внутри укреплений была плотно застроена домами того же типа, что и в Гнезно. Постройки находились и за пределами валов. Начиная с X в. улицы Ополе имели деревянное замощение. Здесь жили и работали преимущественно ремесленники разных специальностей. [760]

Устанавливаемая на основе данных археологии концентрация крупных и малых «гродов» в Великопольше — важный показатель крепнущей государственной администрации и сильной военной огранизации. В правление Мешко I в состав Великопольского княжества вошли Куя-вия, Ленчицкая и Серадзская области — началось политическое и культурное объединение славянских племен территории Польши.

В 966 г. Мешко принял христианство по латинскому обряду. В относительно быстром распространении новой религии в Великопольше важную роль сыграло сближение с Чехией. При великопольском дворе появились чешские священники и миссионеры. Около 968 г. в Великопольшу прибыл и первый епископ Иордан, местом пребывания которого стала Познань.

В Польском Поморье имелось два племенных княжения — одно с центром в Щецине, другое — в Гданьске. Раннесредневековое селение в Щецине было основано в VIII в. В первой половине IX в. это был укрепленный «грод» с подгородьем, где концентрировалось торгово-ремесленное население и рыбаки. В XI–XII вв. предградье активно разрослось и, как считают исследователи, население города достигало 10 тысяч человек. [761]

В 967 г. Мешко победил волинян-язычников. В результате к Древнепольскому государству были присоединены западные земли Польского Поморья — правивший в Гданьске племенной князь признал свою зависимость от Мешко.

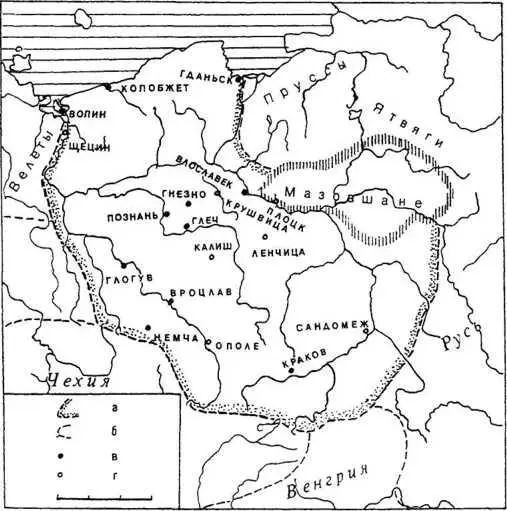

Сын Мешко Болеслав Храбрый присоединил к Великопольскому государству и земли вислян. Таким образом, около 1000 г. создалось Польское государство, поглотившее прежние племенные княжения (рис. 91). В 1000 г. Болеслав основал в Гнезно архиепископство с епископскими кафедрами в Познани, Вроцлаве, Колобжеге и Кракове. [762]

Рис. 91. Польское государство в начале XI в.

а — приблизительная граница территории Польского государства;

б — границы других государственных образований;

в — польские города, известные по письменным источникам;

г — польские города, существование которых в XI в. устанавливается данными археологии.

Объединение племенных земель в единую государственную территорию стало одним из существенных факторов, ведших к консолидации славянского населения. Княжество Болеслава Храброго было уже сложившимся государством, в рамках которого и начался процесс интеграции разноплеменного населения в единую народность. Несомненную роль при этом играло и христианство. Образовавшаяся сеть епархий, как и складывающаяся административная структура, не совпадала с прежними племенными ареалами.

Мощной движущей силой в интеграционном процессе славян Польской державы стали города, население которых формировалось в той или иной степени из разноплеменной среды, в том числе переселенцев из Моравии и Чехии. Бурное развитие городского ремесла стало базой формирования общепольской культуры. Изделия городских мастеров распространялись по всей территории Польского государства. Развитие торговой деятельности связывало в единое целое бывшие племенные регионы.

Период становления польского этноса был временем значительных перемещений славянского населения. Это было связано не только с необходимостью пополнения формирующихся городов. Распространение в XI–XII вв. эсоконечных проволочно-дротовых височных колец на бывшей суковско-дзедзицкой территории — отчетливое свидетельство продвижения сельского населения из южнопольских областей в северном направлении вплоть до поморских земель. В результате на основной части польской территории формировалось метисное славянское население, которое способствовало этническому единению и становлению польской народности.

Формирование народности, очевидно, продолжалось несколько столетий. В XI–XII вв. этот этногенетический процесс, можно полагать, полностью охватил славянское население Великопольши, Силезии и Малопольши. В какое-то время к этому процессу присоединились и славяне Польского Поморья.

Этноним поляне, ранее обозначавший население одного из племенных регионов в Великопольше, стал в XI–XII вв. постепенно распространяться на всех жителей Польского государства (поляне/поляки), что фиксируется несколькими достаточно хорошо информированными иностранными источниками. [763]Во второй половине XIII–XIV в. на первый план выступает языковой критерий: поляки — население, говорившие на польском языке. В научной литературе высказана мысль об определении этим временем завершения процесса формирования польской народности со сложившимся самосознанием. [764]

Первый этап становления польского этноса, по-видимому, в той или иной степени совпадает с началом становления польского языка при доминировании диалектной речи. Изучение этого процесса усложняется тем, что в польском средневековье господствовал в качестве литературного и письменного языка латинский язык. Этот язык полностью удовлетворял все государственные, религиозные и культурные потребности славянского населения Польши. Складывавшийся же польский язык оставался средством общения на бытовом уровне. Эта ситуация несколько сдерживала окончательное оформление последнего. Первый самостоятельный памятник польской письменности — «Свентокшишские проповеди» — относится к середине XIV в.

Латинские тексты, написанные в Польше или для Польши, содержат материалы, позволяющие охарактеризовать отдельные (преимущественно фонетические) элементы древнепольского языка начиная с середины XII в. (в латинском тексте Гнезненской буллы содержится свыше 400 глосс древнепольского языка). Исследователи польского языка обычно членят его на три этапа: древнепольский язык — до 1500 г., среднепольский — XVI–XVIII вв., современный польский — со второй половины XVIII в. [765]

Согласно изысканиям польского лингвиста С. Урбанчика, начало польского языка как отдельного славянского языка восходит к рубежу IX и X вв., в XII в. осуществляется окончательное формирование системы консонантизма, XV–XVI вв. — время утраты количественных различий, и середина XVIII в. — начало действия новой литературной нормы. [766]

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: