Валентин Седов - Славяне. Историко-археологическое исследование

- Название:Славяне. Историко-археологическое исследование

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Языки славянской культуры

- Год:2002

- Город:М.

- ISBN:5-94457-065-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валентин Седов - Славяне. Историко-археологическое исследование краткое содержание

Β книге исследуется история славян того периода, когда они составляли этническое и языковое единство. Труд охватывает значительный промежуток времени — от I тысячелетия до н. э., когда славяне, выйдя из дренеевропейской общности, начали самостоятельный путь развития, до раннего средневековья включительно, когда славянское единство в условиях широкого расселения и метисации с иными народами распалось, стали формироваться отдельные славянские этносы и языки. В изучении проблемы происхождения и ранней истории славян автор делает упор на междисциплинарный подход, канву же изложения образуют материалы археологии и истории.

Славяне. Историко-археологическое исследование - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Славяне южные

Карантанцы

Анализ водных названий и материалы ономастики дают достаточные основания предполагать, что славянское расселение в Приальпийском регионе, включающем верхнее течение Дравы (с Муром), верховья Савы со смежными землями бассейна Энса и левобережья Тальяменто, осуществлялось двумя направлениями. Один поток миграции шёл с юго-запада, другой — с севера. Естественно, при этом славянские переселенцы оказывались неоднородными в племенном и диалектном отношениях. [838]Аварское господство не затронуло этих приальпийских земель, не исключено, что они пополнялись славянами, бежавшими, спасаясь от аварского гнёта.

Историк Б. Графенауэр в результате изучения всей суммы письменных известий считал, что около 550 г. массивы славян уже имелись в окрестностях позднеантичных центров Агунтума и Овилавы. Концентрацию славянского населения около других таких центров исследователь датирует 570–590 гг. Таким образом, освоение славянами рассматриваемой Приальпийской области следует определять второй половиной VI в. [839]Славяне встретились здесь с разрозненными группами романизированного кельто-иллирийского населения и быстро наладили с ним активные культурные и соседские контакты. [840]Позднеантичные центры положительно воздействовали на развитие культуры славян и сыграли организующую роль в становлении ранней государственности.

Освоив приальпийские области, славяне стали совершать нападения на города Истрии и Северной Италии. Письменными источниками зафиксированы такие походы в 592, 600 и 602 гг. В 595 и 596 гг. приальпийские славяне, как сообщает Павел Диакон, приняли участие в сражениях против баварского воеводы Тассилы где-то в верховьях Дравы и Мура, в области, именуемой «provincia Sclavorum». [841]

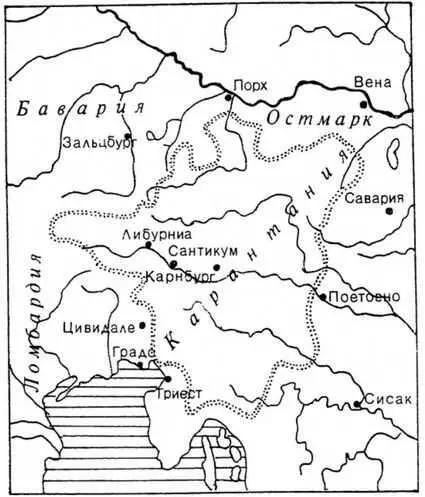

Уже в первой половине VII в. альпийские славяне создают раннегосударственное образование. Его ядром стала область в округе античного Виринума, где местный князь из града Карантана (в районе нынешнего Карнбурга близ Клангенфурта) начал объединение разрозненных славянских групп, постепенно распространяя свою власть на пространство от среднего течения Энса на севере до верховьев Дравы на юге. [842]Образовавшееся Карантанское княжество объединило всех славян Приальпийского региона и просуществовало более 100 лет (рис. 98). От названия этого государства его население стало именоваться карантанцами, в русских летописях — хорутанами.

Рис. 98. Карантания и её окружение

Наиболее ранние могильники, связываемые исследователями со славянским населением, в Приальпийском регионе датируются последними десятилетиями VI в. Захоронений по обряду кремации в них нет, отсутствует и лепная керамика, столь характерная для многих земель раннесредневекового славянства. Умерших хоронили по обряду трупоположения с широтной ориентацией. Так, в могильнике Подмелцу-Башка в Словении раскопками открыты трупоположения, обращенные головой на запад. Вещевой материал небогат: железные пряжки, ножи и фрагменты гончарной глиняной посуды. Пряжки позволяют датировать захоронения второй половиной VI или началом VII в. Находок для этнической атрибуции умерших нет. Исследователь памятника В. Шрибар относит его к славянам, поскольку лангобарды в это время были уже в Италии и основными жителями этого региона были славяне. [843]

Аналогичные могильники исследовались в Гойаче-Морлеке в окрестностях Горичи, в Лашке при Целе, Бледе и Крани. В первом некрополе при трупоположениях с широтной ориентацией обнаружены стремена и другие вещи, датируемые концом VI в. [844]В большом могильнике в Лашке найдены стеклянные бусы, бронзовая игла, фрагменты керамики, позволившие определить время памятника концом VI–VII в. [845]

Очень вероятно, что первые славяне появились в Восточноальпийском регионе в процессе продвижения лангобардов из Среднего Подунавья в Северную Италию. Выше отмечалось, что в Подунавье среди лангобардов проживали и славяне. Когда под давлением аваров лангобарды оставили эту область, отправились на запад и соседствующие с ними славяне. В этот поток миграции могли быть вовлечены и другие славяне. По времени освоение славянами Приальпийской территории совпадает с лангобардскои миграцией в Северную Италию.

Некоторые подтверждения этому имеются в археологических материалах. Так, в достоверно славянском некрополе Блед-Пристава-2, основанном около 568 г. и функционировавшем вплоть до XI в., в ряде ранних захоронений отмечены элементы лангобардскои культуры. [846]В могильнике Света Гора близ Ровище, основная масса погребенных в котором достоверно принадлежит славянам, среди ранних славянских открыты и захоронения лангобардов. [847]

Интересные данные получены при раскопках крупных славянских некрополей в Крани. [848]В одном из них, расположенном на высоком берегу Савы в урочище «На Лайху», раскопками исследовано около 750 трупоположений конца VI — начала VII в., среди которых были захоронения с явными лангобардскими особенностями. На этом основании некоторые исследователи отнесли памятник к лангобардам, другие не согласились с этим. Славянские захоронения VII–VIII вв. в могильнике, расположенном при слиянии Кокры с Савой, выделяются А. Валичем по височным кольцам, свойственным раннесредневековому славянскому миру. Лангобардско-славянские связи проявляются в распространении у части альпийских славян серег кошарицкого типа (проволочные крупного диаметра с дополнительным малым колечком-петлей внизу). Они встречены, в частности, в славянских захоронениях могильников Блед-Пристава, Крань, Лашки и др. Зародились же они в Италии в лангобардскои среде [849]и были позаимствованы от них альпийскими славянами.

Проблема континуитета населения и культуры в Придунайском регионе остается дискуссионной. Согласно Ф. Бирбрауэру, славянская экспансия прервала традиции римского наследия. Исключение составила лишь Истрия, где славянская инфильтрация не была разрушительной и античное наследие в раннем средневековье получило дальнейшее развитие. [850]Однако У.-Г. Иблер, проанализировав металлические украшения рубежа античности и средневековья, пришла к заключению о преемственности культур. [851]О континуитете культурного развития от римского периода до средневековья много писал Б. Графенауэр. [852]

В условиях укрепления Карантанского государства наступила стабилизация жизни и быта, что вело к консолидации славянского населения Приальпийского региона, свидетельством чего является становление в начале VIII в. единой археологической культуры — карантанской (рис. 99). [853]Кельто-иллирийское романизированное население к этому времени было окончательно славянизировано. Ядром карантанской культуры стала территория Карантанского княжества. Вместе с тем памятники этой культуры известны и за его пределами — в Восточном Фриуле, а единичные находки встречены на Дунае, на территориях Чехии и Венгрии.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: