Валентин Седов - Славяне. Историко-археологическое исследование

- Название:Славяне. Историко-археологическое исследование

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Языки славянской культуры

- Год:2002

- Город:М.

- ISBN:5-94457-065-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валентин Седов - Славяне. Историко-археологическое исследование краткое содержание

Β книге исследуется история славян того периода, когда они составляли этническое и языковое единство. Труд охватывает значительный промежуток времени — от I тысячелетия до н. э., когда славяне, выйдя из дренеевропейской общности, начали самостоятельный путь развития, до раннего средневековья включительно, когда славянское единство в условиях широкого расселения и метисации с иными народами распалось, стали формироваться отдельные славянские этносы и языки. В изучении проблемы происхождения и ранней истории славян автор делает упор на междисциплинарный подход, канву же изложения образуют материалы археологии и истории.

Славяне. Историко-археологическое исследование - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

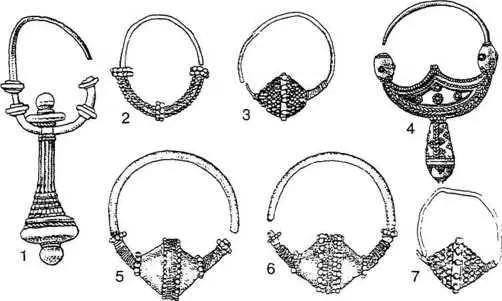

В захоронениях рассматриваемых некрополей обнаружено большое число различных вещевых находок. В женских захоронениях обычны разнообразные украшения (рис. 104). Для IX–X вв. весьма характерны бронзовые и серебряные серьги с четырьмя биконическими или ягодообразными утолщениями, из которых два находятся на проволочном стержне, а два других выступают за его пределы; гроздевидные гранулированные и серповидные серьги с привесками; перстни простейших типов и шейные ожерелья из разноцветных пастовых бус.

Рис. 104. Серьги из памятников сербов.

1 — Браничево;

2, 3, 7 — Трняне;

4 — Мачванска Митровица;

5, 6 — Винча.

Большинство украшений XI–XII вв. принадлежат к изделиям массового ремесленного производства. [902]В это время широкое распространение получили проволочные височные кольца небольшого диаметра. Большая часть их имеет сомкнутые концы. Широко бытуют и проволочные однобусинные серьги. Бусы чаще имеют биконическую форму, реже ягодообразную. Они обычно орнаментированы зернью или псевдозернью. Шейные ожерелья состояли из разнообразных бус, иногда дополненных привесками — бубенчиками или крестиками. В некоторых захоронениях встречены и браслеты из цветных металлов — пластинчатые или витые из трёх — четырёх проволок. Довольно частыми находками являются бронзовые перстни — проволочные, пластинчатые и печатные. Во многих мужских могилах вещевых находок не встречено, в других обнаружены железные ножи, кресала, бронзовые и железные пряжки. Как мужские, так и женские погребения иногда сопровождались глиняными сосудами. [903]

Ювелирное ремесло сербов развивалось на базе позднеантичного наследия в условиях влияния со стороны византийских мастеров. [904]Византийское влияние сказывалось и в других элементах раннесредневековой сербской культуры, в том числе и в керамическом производстве.

Поселениями сербов в VII–XI вв. были преимущественно открытые селища с наземными (изредка с опущенным в грунт полом) постройками срубной и каркасно-столбовой техники. Нередко сербы селились и на сохранившихся или разрушенных поселениях местного романизированного населения, при этом ими использовались прежние постройки. Наследием античного и византийского времени были города и крепости, которые постепенно пополнялись славянским населением. Такие античные города, как Сремска Митровица, Белград, Гамзиград и другие, к последним векам I тыс. н. э. стали славянскими. Согласно изысканиям П. Мийовича, в регионе Дукля первый этап славянского освоения этих земель не оставил никаких следов в городской культуре. Только начиная с IX в. в городах появляется славянский этнический компонент, который со временем становится доминирующим. [905]Становление Белграда как славянского города определяется IX–X вв. Культурные напластования IX в. зафиксированы в «Верхнем городе», где в то время имелась уже деревянная крепость. В X в. возникает городской посад в «Нижнем городе». Накануне возникновения города в округе наблюдается концентрация поселений VII–X вв. [906]

Расселившаяся на Балканах часть праславянского племени сербов, очевидно, была единой. Древних племенных образований в ее составе не выявляется. Известные по письменным памятникам X в. подразделения внутри балканских сербов были территориальными новообразованиями. Таковы дукляне — жители Дукли, захлумляне — жители Захлумья, травуняне — жители Травунии, мораване, тимочане, названные по рекам, на которых они поселились. В ареале сербов имелась еще Пагания, то есть земля язычников, названная так потому, что поселенцы её «не приняли крещения в то время, когда были крещены все сербы». Завершение христианизации сербов относится к периоду правления императора Василия I (867–886 гг.), который, по сообщению Константина Багрянородного, обратил сербов в христианство и назначил им князей. В Пагании в среде крестьянства язычество господствовало ещё в X в.

Во «Франкских анналах» в информации о событиях начала IX в. сербы фигурируют как особая народность, занимавшая значительную часть Далмации (в античном понимании — от побережья Адриатического моря до реки Савы). Сербы к этому времени, нужно полагать, ассимилировали остатки местного романизированного населения и включили в свой состав мелкие славянские группы несербского происхождения, если таковые были на их территории.

В IX–X вв. в сербских землях имелось пять — шесть раннефеодальных княжеств, подвластных Византии. Только в 1034–1042 гг. образовалось самостоятельное Сербское государство, покончившее с зависимостью от Византии. Завершающая стадия формирования сербской народности относится уже ко времени Неманичей. [907]

В языковом отношении сербы и хорваты составляют единство. Они пользуются общим сербохорватским языком. Различия между сербским и хорватским вариантами этого языка носят второстепенный характер, сербы пользуются кириллицей, а хорваты — латинской графикой. На территории сербохорватского языка ныне выделяется три диалектные области. Наибольшее распространение получило штокавское наречие, занимающее все области расселения сербов и черногорцев, а также значительные смежные земли хорватов. Кайкавское наречие локализуется в северо-западной части хорватской территории, включая регион Загреба. Чакавские говоры концентрируются в западных местностях Хорватии, в Истрии, на побережье и островах Адриатики. [908]Языковая общность сербов и хорватов и их диалектная нерасчлененность дают основание полагать, что в праславянский период их предки составляли близкородственные племенные образования на антской территории Северного Причерноморья.

Болгары

Известия, содержащиеся в исторических сочинениях авторов VI–VII в., надежно свидетельствуют, что восточные области Балканского полуострова в той его части, где сложился болгарский этнос, были заселены славянами. К сожалению, памятники археологии этого времени остаются неизученными в достаточной степени. Исследовались в основном поселения и могильники славянского населения VI–VII вв. в поречье нижнего течения Дуная. [909]В центральной и южной частях территории Болгарии во второй половине VI в., как свидетельствуют письменные источники, славяне находились в стадии частых перемещений и были ещё малочисленными. Исторические данные не дают возможности датировать массовое расселение славян на территории к югу от нижнего Дуная. Одни исследователи допускают, что это имело место в середине VI в., другие определяют этот процесс временем после 582–583 гг., когда имел место прорыв византийского рубежа на Дунае, третьи — периодом после 602 г., когда войска Империи оставили крепости на своей северной границе. [910]В VII столетии жизнь и быт славянских поселенцев в восточной части Балканского полуострова только что налаживались, поэтому их поселения этого времени обнаружить затруднительно. Культурные отложения селищ оказались потревоженными (а нередко уничтоженными) активной деятельностью последующих исторических периодов. Тем не менее не подлежит сомнению, что в основе хозяйства славян было земледелие при развитом животноводстве. [911]Известно, что в третьей четверти VII в. славяне уже вели торговлю продуктами сельского хозяйства с византийскими городами. [912]

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: