Валентин Седов - Славяне. Историко-археологическое исследование

- Название:Славяне. Историко-археологическое исследование

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Языки славянской культуры

- Год:2002

- Город:М.

- ISBN:5-94457-065-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валентин Седов - Славяне. Историко-археологическое исследование краткое содержание

Β книге исследуется история славян того периода, когда они составляли этническое и языковое единство. Труд охватывает значительный промежуток времени — от I тысячелетия до н. э., когда славяне, выйдя из дренеевропейской общности, начали самостоятельный путь развития, до раннего средневековья включительно, когда славянское единство в условиях широкого расселения и метисации с иными народами распалось, стали формироваться отдельные славянские этносы и языки. В изучении проблемы происхождения и ранней истории славян автор делает упор на междисциплинарный подход, канву же изложения образуют материалы археологии и истории.

Славяне. Историко-археологическое исследование - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Взаимоотношение готов с местным населением в разных микрорегионах было неодинаковым. В Кашубско-Крайенском регионе, пустовавшем до прихода готов, последние основывали собственные поселения и могильники типа Одры — Венсеры. В регионах, довольно плотно заселённых оксывскими племенами (низовья Вислы, Дравское поозерье, Словинское побережье), готы подселялись к аборигенам. Вскоре в результате взаимодействия культуры готов и оксывской начался процесс формирования новой культуры — вельбарской. [208] Wolągiewicz R. Zagadnienie stylu wczesnorzymskiego w kulturze wielbarskiej // Studia Archaeologia Pomeranica. Koszalin, 1974. S. 129–154; Idem. Kultura wielbarska: Problemy interpretacji emicznej // Problemy kultury wielbarskiej. Słupsk, 1981. S. 79–102; Prahistoria ziem Polskich. T. 5: Późny okres lateński i okres rzymski. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk, 1981. S. 165–190.

В начале II в. н. э. ареал этой культуры охватывал уже пространство от рек Дравы и Реги на западе до реки Пасленки и окрестностей Олштына на востоке. По всей вероятности, большинство населения его составляли потомки местных племен — постепенно господствующим становится обряд трупосожжения. Но целиком это население, скорее всего, именовалось готами. Германцы-готы, вероятно, были более активной, а может быть, и господствовавшей частью вельбарского населения.

В последних десятилетиях II в. н. э. в ряде микрорегионов Польского Поморья (Дравское и Кашубско-Крайенское поозерья, Словинское побережье) археологами наблюдается значительное уменьшение числа поселений, прекращают функционировать и многие могильники. Зато памятники вельбарской культуры появляются в Мазовии, Подлясье и Западной Волыни (рис. 29). Это достаточно надежное свидетельство начала миграции носителей вельбарских древностей в юго-восточном направлении. По мере продвижения массы вельбарского населения оседали на правобережье нижнего течения Вислы и далее широкой полосой по Западному Бугу — основному водному пути к Причерноморью.

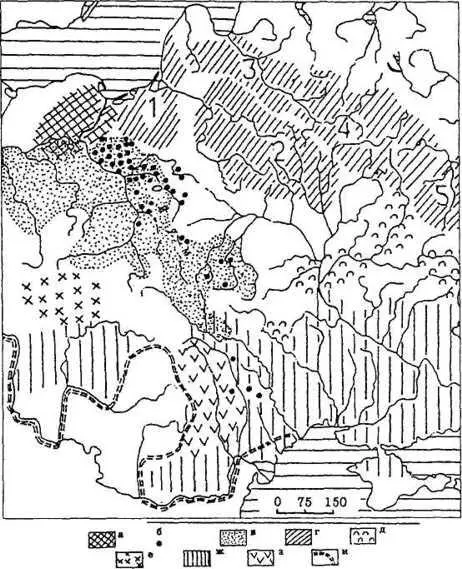

Рис. 29. Первый этап миграции готов к Черному морю

а — исходный регион вельбарской культуры;

б — памятники вельбарской культуры, основание которых относится к последним десятилетиям II в.;

в — ареал пшеворской культуры накануне миграции вельбарского населения к Черному морю;

г — регионы балтских племён: 1 — культура западнобалтских курганов; 2 — штрихованной керамики; 3 — латвийский вариант культуры штрихованной керамики; 4 — днепро-двинская культура; 5 — верхнеокская культура;

д — области позднезарубинецкой культуры;

е — ареал котинов;

ж — территория расселения сарматов;

з — ареал культуры Поянешты — Выртешкой;

и — северо-восточная граница Римской империи.

В Мазовии, Подлясье и на Волыни вельбарские переселенцы встретились с местным населением, представленным пшеворскими древностями. [209] Okulicz J. Studia nad przemianami kulturowymi i osadniczymi w okresie rzymskim na Pomorzu Wschodnim, Mazowszu i Podlasiu // Archeologia Polski. T. XV. Z. 2. Warszawa, 1970. S. 419–497; Pyrgala J. Mikroregion osadniczy między Wisłą a dolną Wkrą w okresie rzymskim. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk, 1972; Niewęglowski A. Mazowsze na przełomie er. Przemiany społeczno-demograficzne. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk, 1972.

Картина взаимодействия между аборигенами и пришлыми племенами была сложной. В ряде регионов на первых порах пшеворское и вельбарское население жило раздельно, чересполосно, в других — сразу же фиксируется смешение пришельцев с местными жителями. Носители вельбарской культуры в таких местностях подселялись к пшеворскому населению. Только в очень немногих случаях в условиях продвижения вельбарских племен выявляется оставление пшеворскими жителями мест своего обитания. Постепенно в Мазовии, Подлясье и Западной Волыни культурные различия между пришлым и аборигенным населением нивелируются. Доля вельбарских элементов при этом возрастает, и складывающая единая культура приобретает вельбарский облик.

Необходимо заметить, что вельбарская культура Мазовии, Подлясья и Волыни, в отличие от древностей исходного региона — Польского Поморья, — характеризуется заметным присутствием пшеворских культурных элементов. На могильниках это проявляется в некоторых деталях погребальной обрядности (наличие в захоронениях фрагментов вторично обожженной керамики, сосудов-приставок и т. п.), на поселениях — в большом распространении пшеворской лепной посуды и в конструкциях жилых построек. Только на правобережье нижней Вислы сохраняется обычай сооружения каменных курганов и кругов со стелами. В Мазовии, Подлясье и на Волыни вельбарское население уже не знало курганной обрядности, погребения совершались на грунтовых могильниках по обряду кремации умерших. Не подлежит сомнению, что основные массы пшеворского населения этих земель вошли в состав носителей вельбарских древностей и оказали заметное влияние на дальнейшее развитие погребальной обрядности и материальной культуры.

Анализ некоторых могильников вельбарской культуры рассматриваемых регионов позволяет достаточно надежно определить время появления здесь нового населения. Так, материалы наиболее полно исследованного могильника Брест-Тришин дают возможность датировать этот процесс последней четвертью II в. К этому времени относятся наиболее ранние захоронения этого некрополя. [210] Кухаренко Ю. В. Могильник Брест-Тришин. М., 1980; Славяне и их соседи в конце I тысячелетия до н. э. — первой половине I тысячелетия н. э. // Археология СССР. М., 1993. С. 189.

Вельбарская культура функционировала в Мазовии, Подлясье и на Волыни в течение двух столетий, до последних десятилетий IV в. Очевидно, это и была «желанная земля», именуемая на языке готов Ойум. Иордан отмечает, что она окружена болотами, и, действительно, эта территория почти со всех сторон оконтуривается крупными болотистыми пространствами — на севере Наревскими болотами, на востоке — Пинскими, на западе — болотистой местностью на пограничье с Любелыциной. Готское Aujom (Oium) — страна, изобилующая водой (ср. немецкое (Аu(е) — местность, окруженная водой или богатая ею). [211] На это обратил внимание еще Т. Моммзен ( Mommsen Th. Jordanis Romana et Getica. Prooemium // Monumenta Germaniae Historica. Auctores antiquissimi. T. V. Berlin, 1882. S. 163. См. также: Топоров Б. Н. Oium Иордана… С. 130.

Прежде чем вступить в земли Скифии, готы, как сообщает Иордан, переправились через реку, через которую был переброшен мост, не выдержавший нарузки при передвижении масс. Многие исследователи высказывали предположение, что этой рекой был Днепр. Однако это невероятно. Днепр находился в глубине Скифии, за ним начиналась не Скифия, а Меотида. Высказывались и иные догадки относительно речной переправы готов. Теперь в результате археологических изысканий можно утверждать, что рекой, преодолев которую готы вступили в Скифию, была Висла — расселение вельбарских племен началось из левобережных районов Нижнего Повисленья. Согласно античной традиции, эта река была западной границей Скифии — Сарматии. На это указывает и Иордан: «…страна… Скифия… имеет… (соседями) с запада — германцев и реку Вистулу…» [212] Иордан. О происхождении и деяниях гетов… С. 71 (31).

Интервал:

Закладка: